自新冠疫情暴发以来,中国的防疫政策始终以“人民至上、生命至上”为核心理念,取得了举世瞩目的成效,在政策执行过程中,部分地区出现的“层层加码”现象,不仅偏离了科学精准的防疫初衷,更对民众生活与社会运行造成了深远影响,南京作为长三角重要中心城市,其疫情期间的某些管控措施,正是这一治理困境的缩影,当防疫的“刚性要求”与地方的“过度反应”相互交织,便演化为一场关于政策边界与民生冷暖的复杂博弈。

政策传导中的“加码”逻辑与现实动因

“层层加码”本质上是一种政策执行异化,中央层面提出“动态清零”总方针,强调“科学精准、因地制宜”,但在具体落实中,部分地方政府因问责压力、维稳需求或政绩驱动,倾向于采取“宁严勿松”的保守策略,南京在应对局部疫情时,曾出现短时间内多次升级管控、扩大封控范围、加码隔离要求等情况,低风险区域居民被要求重复核酸检测、跨区通勤遭遇“一刀切”限制、部分公共场所关停标准严于国家指南等,这种加码,表面看是“负责任”,实则是将复杂的防疫工作简单化为“以封代管”“以限代防”,暴露出基层治理中“怕出事”的避险心态与创新能力不足的短板。

更深层看,加码行为是多重压力下的产物,其一,疫情防控的“政治化”倾向,使得地方官员将“零病例”视为唯一目标,忽视社会综合成本;其二,横向比较形成的“竞争性加码”,即担心本地区措施不如邻区严格而承担疫情扩散责任;其三,应急管理体系中的“路径依赖”,习惯于沿用传统管控手段,缺乏基于风险评估的动态调整机制,南京作为交通枢纽与高校聚集地,面临的外来输入压力与内部扩散风险确实存在,但如何平衡风险防控与城市正常运行,考验着治理智慧。

“加码”背后的民生代价与社会成本

层层加码的直接后果,是普通民众成为政策“溢出效应”的承担者,在南京,有市民因小区突然封控面临“买菜难”“就医难”;有企业因员工出行受限导致生产线停滞;有外地务工者因隔离政策变化滞留他乡……这些看似个体的遭遇,共同构成了一幅民生多艰的图景,更值得警惕的是,反复加码消耗了公众对防疫政策的理解与耐心,甚至引发信任危机,当“14天隔离”延至“21天”,当“绿码”突然变“黄码”,规则的不可预测性加剧了社会焦虑,削弱了政策的公信力。

经济层面,过度管控对城市活力造成冲击,南京作为经济重镇,封控措施导致的物流受阻、消费萎缩、供应链中断等问题,不仅影响本地企业生存,更可能辐射至区域经济生态,文化、旅游、餐饮等行业本已脆弱,加码政策无疑雪上加霜,社会心理层面,长期的不确定性与行动限制,催生了疲惫感与无力感,对社会凝聚力的潜在伤害不容小觑。

破局之道:从“刚性加码”到“柔性治理”

要破解“层层加码”困局,需从理念、制度与技术三方面寻求突破。理念上回归“人民中心”,防疫的终极目标不是冰冷的数字,而是保障人的健康与尊严,政策制定应更多倾听民众诉求,避免将手段异化为目的,南京在后期调整中,逐步推行“分区分类”管理、设立“绿色通道”保障特殊人群就医等,正是纠偏的积极尝试。

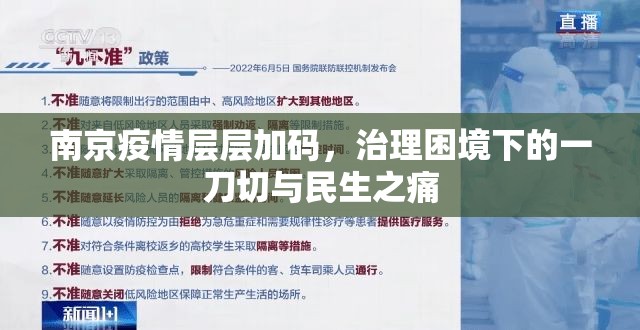

制度上明确权责边界,国家层面需细化防疫指南,建立“负面清单”防止地方随意加码;同时优化考核机制,避免“零感染”成为唯一标准,对南京这样的特大城市,应赋予更多自主权,使其能基于实时疫情数据灵活调整策略,而非被动响应。

技术上强化精准防控,利用大数据、人工智能等手段,实现风险人员的快速识别与轨迹追踪,减少“大面积封控”的必要性,南京的“场所码”“核酸地图”等工具,若能与精准流调结合,可有效降低社会面干预强度。

南京的疫情应对,是中国防疫体系的一面镜子,它既展现了城市在危机中的韧性,也折射出治理现代化进程中的挑战。“层层加码”绝非长久之计,唯有坚持科学精神、法治思维与人文关怀,才能在守护健康与保障生活之间找到平衡点,当防疫政策不再以“加码”为荣,而是以“精准”为尺,我们才能真正走出疫情阴霾,迎来更具韧性与温度的社会未来。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/changshikepu/23337.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《南京疫情层层加码,治理困境下的一刀切与民生之痛》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:武清区疫情防控指挥部电话武清区疫情防控指挥部电话是022-82159259。武清区,是天津市下辖区。位于天津市西北部。北与北京市通州区、河北省廊坊市香河县相连,南与天津市北辰区、西青区、河北省霸州市比邻,东与天津市宝坻区、宁河县搭界,西与...