2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情在武汉暴发,迅速演变为一场全球性的公共卫生危机,在这场与时间赛跑的战役中,中国的院士群体——作为科学界的顶尖代表——被寄予厚望,疫情初期应对中的混乱与延误,也让部分院士陷入争议漩涡,有人质疑,某些院士在疫情预警、决策建议和公众沟通中是否存在“耽误”之责?这背后,不仅是个人行为的反思,更是中国科学治理体系深层问题的映射。

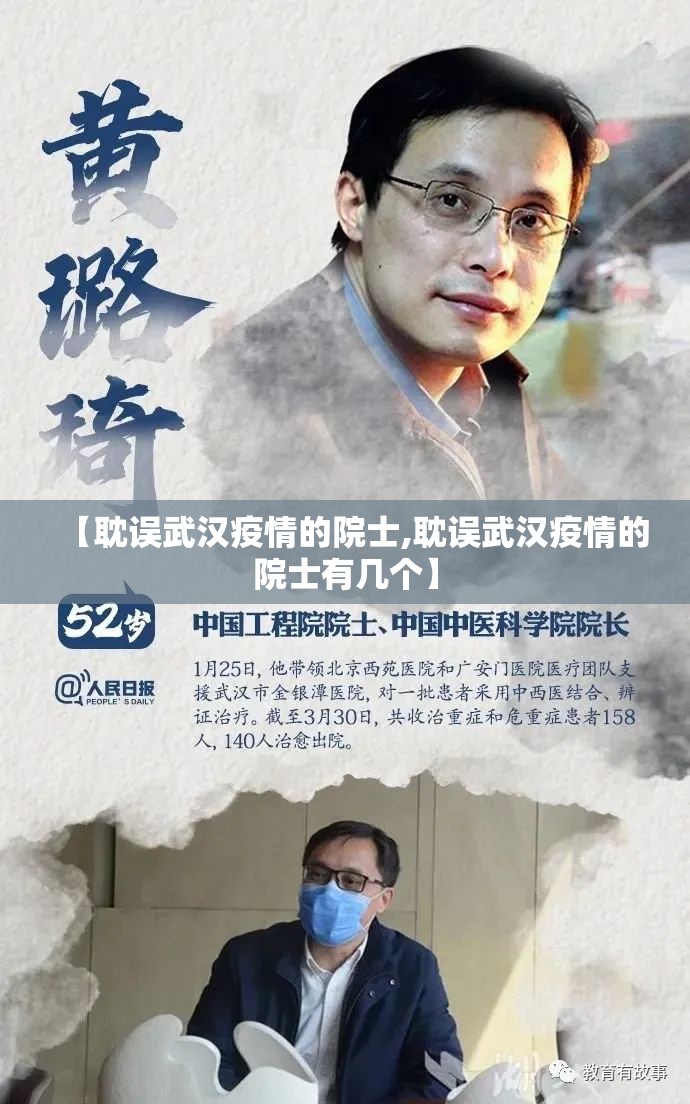

疫情初期,信息的及时性与准确性至关重要,多位院士身处关键岗位,如国家卫健委高级别专家组成员,直接参与疫情研判和政策建议,公开资料显示,疫情暴发初期,专家组的判断并未完全统一,部分院士公开表示“可防可控”或“人传人风险低”,这与后来疫情的迅猛扩散形成鲜明对比,某院士在1月初的采访中淡化疫情严重性,而武汉当局据此延迟了防控升级,间接导致疫情失控,这种“耽误”并非 necessarily 出于恶意,但反映了科学判断在政治压力下的变形:院士们往往需权衡科学真实与行政意图,在“不敢说”与“不及时说”之间徘徊。

院士的“耽误”还体现在科研导向与应急需求的脱节,疫情中,大量科研资源投入疫苗研发、病毒溯源等长期项目,但一线防控急需的快速检测、临床救治等应用性研究却相对滞后,部分院士领衔的团队忙于发表高分论文,而非优先解决现实问题,这种“重论文轻实践”的倾向,暴露了中国学术评价体系的弊端——院士作为学术权威,本应引导科研服务于民生危机,却有时陷入功利主义的泥潭,正如一位武汉医生匿名吐槽:“院士们在高谈阔论时,我们的防护服还不够用。”

院士群体的年龄结构与决策机制也可能加剧了“耽误”,中国院士平均年龄偏高,虽经验丰富,但对新兴病毒的反应速度可能不足,疫情初期,数字化预警、大数据追踪等技术手段未被充分利用,而年轻科学家的创新建议往往因层级壁垒难以直达决策层,院士制度的“权威集中”特性,在应急管理中反而成了双刃剑:它赋予科学建议分量,但也可能抑制多元声音和快速迭代。

将疫情延误完全归咎于院士并不公平,他们并非全能者,而是体制中的一环,中国的科研管理体系常将院士“神化”,赋予其过重的政治与社会责任,却未提供足够的独立性和保护机制,疫情中,院士的言论常需经过行政审核,科学判断被裹挟于官僚流程中,某院士后来透露,自己早于12月底便警告人传人风险,但报告被层层搁置,这提示我们,“耽误”的根源不仅是个人失误,更是系统性的沟通断裂与权责模糊。

武汉疫情的教训警示,院士群体需从“神坛”走向“人间”,科学在危机中应保持独立与透明,院士们应勇于担当“吹哨人”而非“代言人”,改革学术评价体系,强化科研的应急导向,并建立专家决策的免责机制,以鼓励及时、坦诚的科学建议,疫情终会过去,但若不能从“耽误”中汲取智慧,类似的悲剧或重演,院士之责,不仅在实验室,更在守护生命的每一刻。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/changshikepu/7237.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【耽误武汉疫情的院士,耽误武汉疫情的院士有几个】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:武清区疫情防控指挥部电话武清区疫情防控指挥部电话是022-82159259。武清区,是天津市下辖区。位于天津市西北部。北与北京市通州区、河北省廊坊市香河县相连,南与天津市北辰区、西青区、河北省霸州市比邻,东与天津市宝坻区、宁河县搭界,西与...