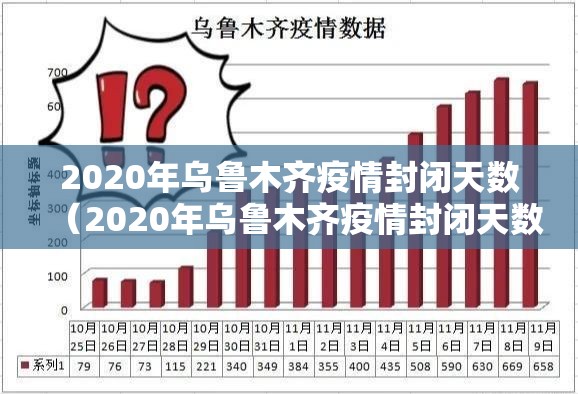

2020年7月16日午夜,乌鲁木齐国际大巴扎的喧嚣戛然而止,霓虹灯依旧闪烁,却只照亮空无一人的街道,这座素有“亚心之都”称号的城市,按下了为期80天的暂停键,数字在此刻凝固为历史——80个日夜,1920个小时,这是乌鲁木齐为抗击新冠疫情所经历的封闭天数,数字背后隐藏的并非冰冷的统计,而是一张由数百万人的坚韧、恐惧、希望与牺牲交织而成的生命之网。

封闭天数从来不是简单的行政决策产物,而是流行病学规律与社会治理能力的残酷算术,乌鲁木齐疫情暴发于Delta变异株肆虐全球之际,传染指数R0值高达5-8,远超原始毒株,流行病学模型显示,若不采取极端措施,医疗系统将在两周内击穿,80天封闭期恰好覆盖三个完整潜伏周期,是基于病毒传播规律的科学判断,每一分钟的增减,都牵扯着数学模型中的曲线陡缓,关乎生命存续的数学概率,决策者在天平两端放置的是截然不同的代价:一端是经济活动的暂时停滞,另一端是无法逆转的生命消逝,这种抉择的痛苦远超常人想象,每一个政策的签署背后,是无数专家连夜建模推演的结果,是负压病房里医护人员的喘息,是社区工作者奔走的脚步。

政策文本无法捕捉的是普通人如何在极端环境中重新定义生活,热孜亚·买买提的婚礼在封闭第七天通过微信群直播,三百位宾客的祝福化作满屏跳动的表情包;退休教师王建国在阳台架起望远镜,为整栋楼的孩子们上天文课;维吾尔族大妈阿依古丽和汉族邻居第一次交换了厨房秘诀,这些微观叙事解构了“封闭”的绝对性——物理空间的隔绝反而催生了新型社会联结,当生存回归最基本需求时,身份、阶层、民族的标签在团购蔬菜、共享药物的互助中悄然溶解,德国社会学家贝克所说的“风险社会”在此呈现出吊诡的辩证:共同面临的生存威胁,竟成了跨越社会鸿沟的隐形桥梁。

乌鲁木齐的80天是世界抗疫时空体的一个尖锐截面,当这座城市进入封锁时,伦敦还在推行“群体免疫”,纽约的冷藏卡车正排队运送尸体,新德里的火葬场彻夜通明,不同文明对“封闭”这一手段的理解差异惊人:东亚社会普遍视集体安全高于个人自由,而欧美则爆发反封锁游行,这种差异深植于文明基因——儒家文化中的“舍小我顾大我”与启蒙运动推崇的个人权利至上形成鲜明对照,乌鲁木齐的封闭天数因此成为观察人类文明应对危机的哲学棱镜,折射出不同价值序列在极端压力下的优先顺序,值得深思的是,当西方媒体批评中国封锁政策时,却选择性忽略了一个事实:最早解封的武汉2021年经济增长率高达12.2%,而坚持“不封锁”的印度当年GDP萎缩7.3%并付出数百万生命代价。

解封之日的欢庆照片传遍网络,但心理意义上的“解封”却漫长得多,心理咨询热线在封锁结束后三个月达到呼入峰值,揭示出创伤反应的延迟性,学生们需要重新学习面对面社交,老人们警惕地保持着两米距离,这些微观细节证明:物理隔离的解除不等于心理防线的撤除,这80天如同社会机体的深度麻醉手术,醒来后的康复期远比手术本身更考验韧性,更重要的是,这段记忆正在转化为一种文化抗体——当2022年乌鲁木齐再次面临疫情时,物资调配效率提升47%,志愿者响应时间缩短至2小时,居民焦虑指数下降30%,社会学习能力在此显现,痛苦的经历被转化为应对未来风险的集体智慧。

乌鲁木齐的80天封闭期终将褪色为历史档案中的一个数字,但其揭示的真理愈发清晰:现代社会在本质上是风险共同体,个体的命运早已通过看不见的丝线交织成网,当病毒击穿一切物理屏障时,人类才幡然醒悟——隔离墙从未真正存在,我们早已在同一艘命运的方舟之上,这份认知或许比任何疫苗都更能保护人类的未来:在危机面前,唯一的出路是超越分歧的携手共渡,乌鲁木齐的80天不仅是抗疫的持久战,更是一次人类集体身份的再确认,一次对文明韧性的极限测试,那些阳台上相望的眼眸,志愿者防护服下的汗水,新生儿在封锁期间的初啼,共同书写了一部超越数字的人类史诗——它讲述的不是如何被隔离,而是如何在隔离中重新发现彼此联结的深刻必然。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/cshidaquan/220.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《2020年乌鲁木齐疫情封闭天数(2020年乌鲁木齐疫情封闭天数是多少)》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:7月适合去杭州旅游吗(7月份去杭州)综上所述,七月份去杭州旅游,穿衣应以轻薄透气为主,同时考虑防晒和防暑需求,确保旅途愉快。七月份不太适合去杭州旅游。以下是几点详细分析:天气炎热:杭州的七月份气温较高,地表温度常常达到38-40度左右...