一则简短通报打破了周末的宁静——“北京确诊病例曾在济南活动”,这十一个字瞬间在两地市民的手机屏幕上炸开,恐慌与疑问如潮水般涌来:病毒是如何跨越六百多公里,从首都悄然潜入泉城?我们精心构筑的防疫体系,究竟在哪个环节出现了裂缝?

根据流行病学调查报告,这位确诊病例在北京某高风险区域工作,于病毒潜伏期内乘坐高铁G123次列车抵达济南西站,在济南的三天时间里,先后到访过三个商圈、五家餐厅、一家电影院和两处公共场所,这些地点如同被标记的坐标,串联起一条潜在的传播链,济南市疾控中心迅速启动应急机制,在短短12小时内完成了18个相关场所的封控消杀,确定了217名密接者和536名次密接者,全部实施隔离医学观察。

交通枢纽成为疫情防控的首要关口,济南西站立即调取监控录像,还原患者出入路线,确定同时空暴露人员名单,列车车厢编号、座位号、精确到分钟的时间节点——这些冰冷的数据背后,是无数可能被影响的旅客,高铁作为现代城市间最快连接通道,在带来便捷的同时,也成为病毒传播的加速器,一个被忽略的细节是:患者在列车上曾摘下口罩饮水片刻,这短暂的行为是否足以造成传播?科学家们正在寻找答案。

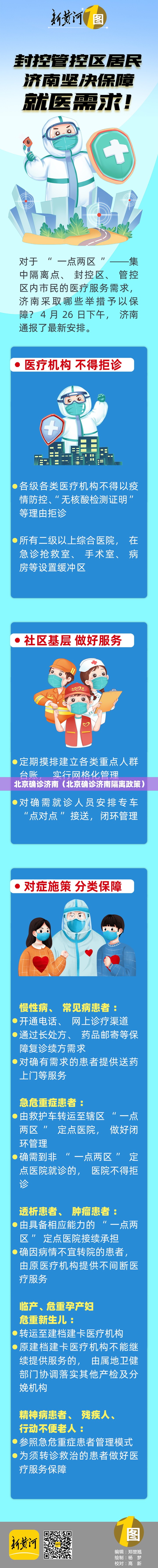

更令人担忧的是公共场所的防控漏洞,流调显示,患者在某商场餐饮区用餐时,虽然扫描了场所码,但测量体温时工作人员因客流高峰未能严格把关;在电影院观影期间,后排观众反映患者曾有咳嗽现象,但未引起足够重视,这些细微的疏忽如同多米诺骨牌,一环接一环地推倒了防疫屏障,我们不得不承认,经过两年多的抗疫疲劳,部分公共场所的防控措施出现了形式化、表面化倾向。

大数据追踪与人工流调的结合展现出强大威力,通过支付记录、场所码扫描历史、交通卡数据与监控视频的多源印证,疾控人员几乎重现了患者在济活动的完整轨迹,然而技术并非万能——某个传统市场的现金交易无法被电子记录,路边摊的消费没有留下数据痕迹,这些空白点只能依靠最原始的人工问询与排查来填补,科技与人力之间的缝隙,恰恰是病毒可能溜走的通道。

消息公布后,济南市民的反应呈现两极分化:一部分人立即减少外出,取消聚会,主动进行核酸检测;另一部分人则表现出“防疫疲劳”,认为只是个别案例,不必过度紧张,这种心理差异反映了长期抗疫背景下公众心理的复杂变化,社交媒体上,有人理性分析传播链,也有人散布不实信息,加剧社会焦虑。

北京与济南两地的应急联动机制经受住了考验,确诊信息在第一时间实现跨区域共享,流调协同开展,避免了因行政壁垒导致的时间延误,但这种协同仍面临挑战:两地健康码系统尚未完全互认,数据标准存在差异,信息传递仍需人工对接,如何建立更加高效无缝的区域联防联控机制,是这次事件留下的重要课题。

面对奥密克戎变异株的高传播性,每个城市都不再是孤岛,北京确诊病例济南活动事件如同一面镜子,照出我们防控体系中的亮点与盲点,它提醒我们,疫情防控没有百分之百的完美,只有百分之百的努力,在病毒与人类的长期博弈中,最危险的或许不是病毒本身,而是我们的麻痹与轻慢。

城市间的联系只会更加紧密,人员流动更加频繁,我们需要构建更加智能、精准、协同的公共卫生防护网,让技术赋能防疫,让制度保障执行,让每个人都能成为防疫链条上可靠的一环,只有当每个城市、每个社区、每个公民都能筑牢自己的防线,我们才能真正抵御无孔不入的病毒威胁,守护来之不易的正常生活。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/cshidaquan/5220.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《北京确诊济南(北京确诊济南隔离政策)》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:7月适合去杭州旅游吗(7月份去杭州)综上所述,七月份去杭州旅游,穿衣应以轻薄透气为主,同时考虑防晒和防暑需求,确保旅途愉快。七月份不太适合去杭州旅游。以下是几点详细分析:天气炎热:杭州的七月份气温较高,地表温度常常达到38-40度左右...