那南京疫情,始于2021年7月禄口国际机场的例行检测,一声警报划破了夏日的宁静,它不像一场猝然降临的海啸,更像是一张精心编织的试纸,悄然浸入中国社会治理的肌体,检验着从毛细血管到中枢神经的每一处反应,其结果,不仅关乎一座千年古都的健康安危,更折射出一个大国在非常态下的治理韧性、科技成色与人性温度,这并非一场孤立的遭遇战,而是一次全方位的“压力测试”,为我们理解后疫情时代的复杂挑战提供了深刻的剖面。

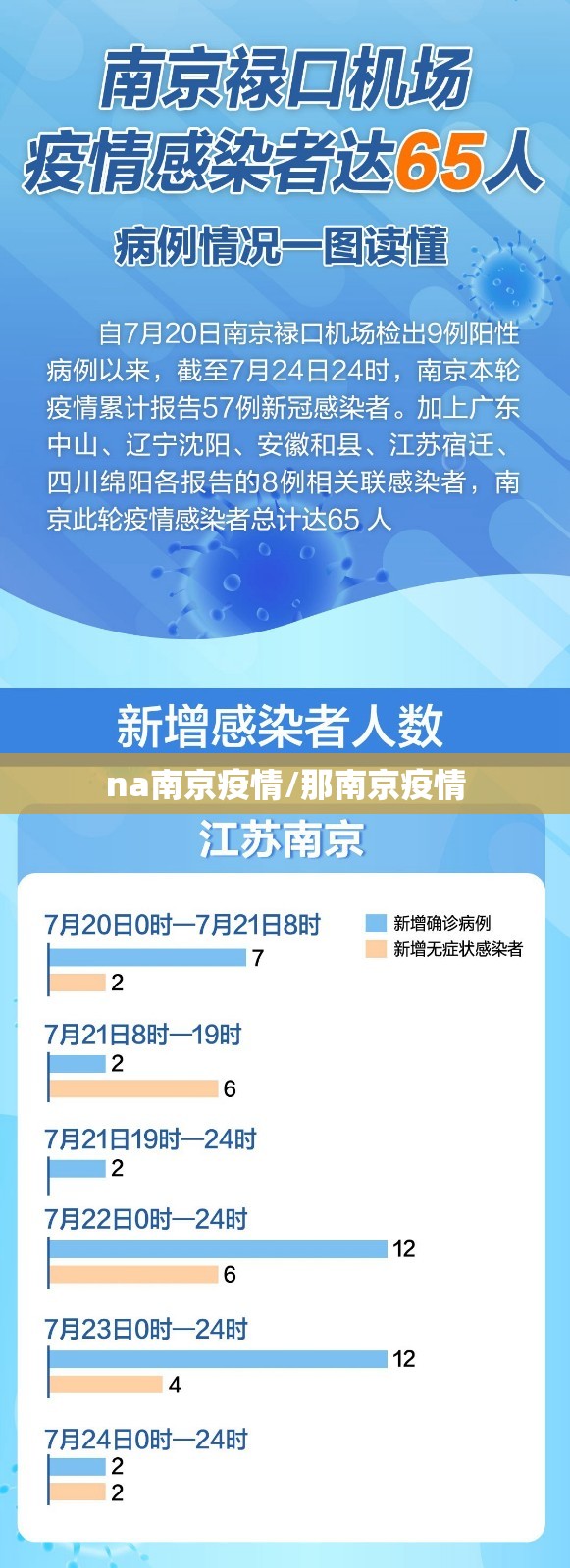

疫情初起,信息的透明与行动的迅捷构成了第一道防线,当Delta变异株以其超乎预期的传播力撕开防线时,南京面临的是一场与时间的赛跑,全市范围的核酸筛查在短时间内启动,千万级人口的城市在秩序井然的组织下完成了多轮检测,这背后是基层工作人员不眠不休的坚守和市民的高度配合,这种高效的动员能力,是中国在前期抗疫中积累的宝贵经验,也是应对突发公共卫生事件的核心能力,此次疫情也暴露了环节中的脆弱点,如机场作为国门枢纽的管理疏漏,警示我们“外防输入”的链条任何一环都容不得丝毫松懈,这促使全国范围内对口岸、隔离点等关键部位进行了一次彻底的排查与加固,将教训转化为更严密的制度防线。

如果说快速响应是“硬”实力的体现,那么科技赋能则展现了“软”实力的精度,那南京疫情期间,“我的南京”等政务APP及时更新中高风险区域,通信大数据行程卡精准溯源,无人机进行空中巡查与喊话,智能机器人参与无接触配送……一系列科技手段的应用,将防控从粗放式管理推向精准化治理,这不仅是技术的展示,更是城市智慧治理能力的一次实战演练,它试图在阻断病毒传播与保障社会正常运转之间寻找最佳平衡点,最大限度地减少疫情对经济民生的冲击,南京的实践表明,科技是应对疫情的有力工具,但其效用的最大化,始终依赖于人与制度的有效协同。

任何严格的防控措施都不可避免地伴随着个体生活的震荡与社会成本的付出,部分区域封控管理、出行受限、商业活动暂停……“那南京疫情”对这些词语背后的个体而言,是具体的困境与焦虑,学生们的学业计划被打乱,经营者的店铺门可罗雀,探亲者的脚步被迫停滞,社会在关注宏观数据的同时,也越来越将目光投向这些微观的悲欢,社区工作者和志愿者成为连接千家万户的纽带,他们的辛勤付出,邻里间的互助关怀,构成了疫情阴霾下最温暖的光束,这场测试,同样考验着城市的人文关怀和社会支持网络的韧性,如何更精细地体察民情、回应民意,在执行政策时注入更多同理心,是南京疫情留给所有城市管理者的思考题。

更进一步看,那南京疫情的影响绝非一城一地,作为重要的交通枢纽,疫情的外溢效应迅速显现,波及全国多个省份,这如同一石激起千层浪,再次凸显了在高度联通的时代,局部疫情与全局防控密不可分,南京的应对策略、经验教训,立刻成为其他省市调整自身防控方案的参照,从中央的统一协调到各地的联防联控,中国在应对疫情扩散网络上展现出的整体性与协作性,是其能够一次次遏制疫情蔓延的关键,南京的压力测试,实际上是对全国疫情防控体系的一次突击检查,其结果推动了策略的优化与系统的升级。

回望那南京疫情,它已不仅仅是2021年夏天的一个事件标签,它是一座城市在特殊时期的集体记忆,更是一面镜子,映照出中国在治理现代化道路上的进步与挑战,它测试了应急体系的灵敏度,检验了科技应用的实效性,衡量了社会承受的韧性度,也评估了全国一盘棋的协同性,每一次这样的“测试”,无论过程多么艰难,其最终价值都在于促使我们反思、学习和成长,那南京疫情留下的,不仅是战胜一波Delta变异株的经验,更是面向未来可能出现的任何风险挑战时,一份沉甸甸的、有待持续书写的治理答卷,它提醒我们,守护一座城、一个国的健康与安宁,需要的永远是未雨绸缪的警惕、科学精准的策略和众志成城的人心。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/kepujiehuo/21658.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《na南京疫情/那南京疫情》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:你想知道2022年3月24日全国各地的新冠疫情吗?1、年3月24日全国各地新冠疫情情况如下:3月24日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1366例。2、年3月24日0—24时,河北省新冠疫情情况如...