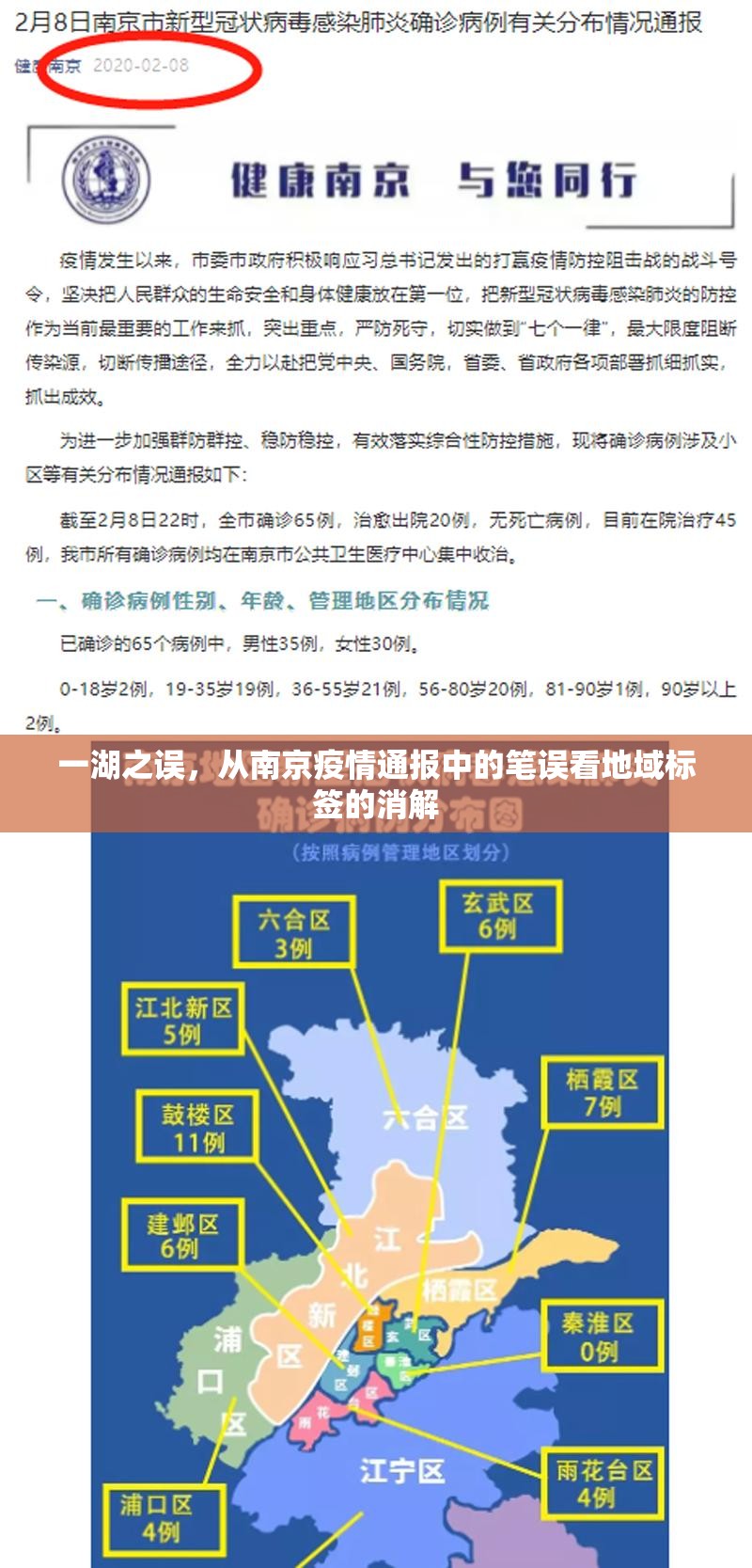

2021年7月,南京疫情通报中出现了一则令人啼笑皆非的笔误——在提及湖南省相关防疫动态时,竟将“湖南”误写为“湖北”,这则看似微不足道的行政文书错误,在社交媒体上迅速发酵,引发了公众对疫情信息准确性的质疑,更折射出地域认知中根深蒂固的标签化困境。

笔误背后的认知惯性

从地理版图上看,湖南与湖北虽同属长江中游省份,但两地历史脉络与文化基因截然不同,湖南以“湘楚文化”为魂,孕育了岳麓书院、韶山红色圣地;湖北则以“荆楚文化”为根,铸就了黄鹤楼、武当山等人文地标,然而在公众认知中,两省常被简化为“洞庭湖南北”的地理符号,南京疫情的笔误,恰似一面镜子,照见了行政体系中地域认知的模糊性——当疫情数据与地名在公文流转中沦为机械符号,文化底蕴便被压缩成冰冷的汉字笔画。

疫情语境下的标签共振

此次误写之所以触动社会神经,与湖北在疫情中的特殊经历密切相关,2020年武汉封城的集体记忆尚未褪色,“鄂”字车牌车主遭遇歧视的新闻仍历历在目,当“湖北”二字再次与疫情捆绑出现,即便只是笔误,也足以激活公众对地域污名化的创伤记忆,有网友调侃“湖北替湖南挡了枪”,戏谑背后实则隐藏着对地域标签本能的警惕,正如社会学家戈夫曼所言,标签一旦形成,便会脱离事实本身,演变为一种社会控制工具。

行政精确性与文化敬畏

政府部门的一字之误,暴露出信息审核机制的漏洞,在疫情防控常态化的背景下,流行病学调查、区域风险分级等数据直接关系民生决策,任何表述偏差都可能引发连锁反应,更深远来看,地名不仅是地理标识,更是承载乡愁与文化认同的容器,将“湖南”误作“湖北”,本质上是对两地人民情感联结的轻慢,我国《地名管理条例》明确规定地名使用应保持稳定性与严肃性,此次事件恰为政务文书规范化敲响警钟。

超越地域的共同体意识

值得玩味的是,舆论场对此次笔误的讨论并未停留在地域之争层面,更多声音开始反思:当我们在纠正“湖南不是湖北”时,真正要打破的是什么?或许是疫情初期某些地区对“鄂籍”人员的过度防范,或许是日常中“东北人皆豪爽”“上海人皆精明”的刻板印象,在全民战疫的叙事中,我们曾见证各省医疗队逆行驰援,见证“热干面”“臭豆腐”等地方符号在社交媒体上凝聚情感——这些瞬间恰恰证明,消除地域偏见才能构筑真正的命运共同体。

南京疫情的这则笔误终将被遗忘,但它留下的思考应当延续:在信息化时代的公共治理中,我们既需要技术层面的精准——比如通过区块链建立疫情数据校验机制,通过AI辅助公文审核;更需要人文层面的温度——让每一个地名回归其背后的山川血脉与人间烟火,当某天人们提起湖南时想到的不再是“那个容易被写成湖北的地方”,而是它漫江碧透的湘水、弦歌不绝的岳麓,我们才真正走出了认知的迷雾。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/kepujiehuo/23301.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《一湖之误,从南京疫情通报中的笔误看地域标签的消解》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:你想知道2022年3月24日全国各地的新冠疫情吗?1、年3月24日全国各地新冠疫情情况如下:3月24日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1366例。2、年3月24日0—24时,河北省新冠疫情情况如...