2021年寒冬,一则“太原即将封城”的消息在微信群和朋友圈炸开,超市货架前突然排起长队,市民争相囤积粮油蔬菜,恐慌像野火一样蔓延,然而短短数小时后,官方紧急辟谣——所谓“封城”不过是根据流调结果对个别区域实施的精准管控,这场持续不到12小时的公共情绪过山车,却意外地成为观察中国社会心理的绝佳切片,暴露出在不确定性面前,理性认知与情绪传染之间那道脆弱的防线。

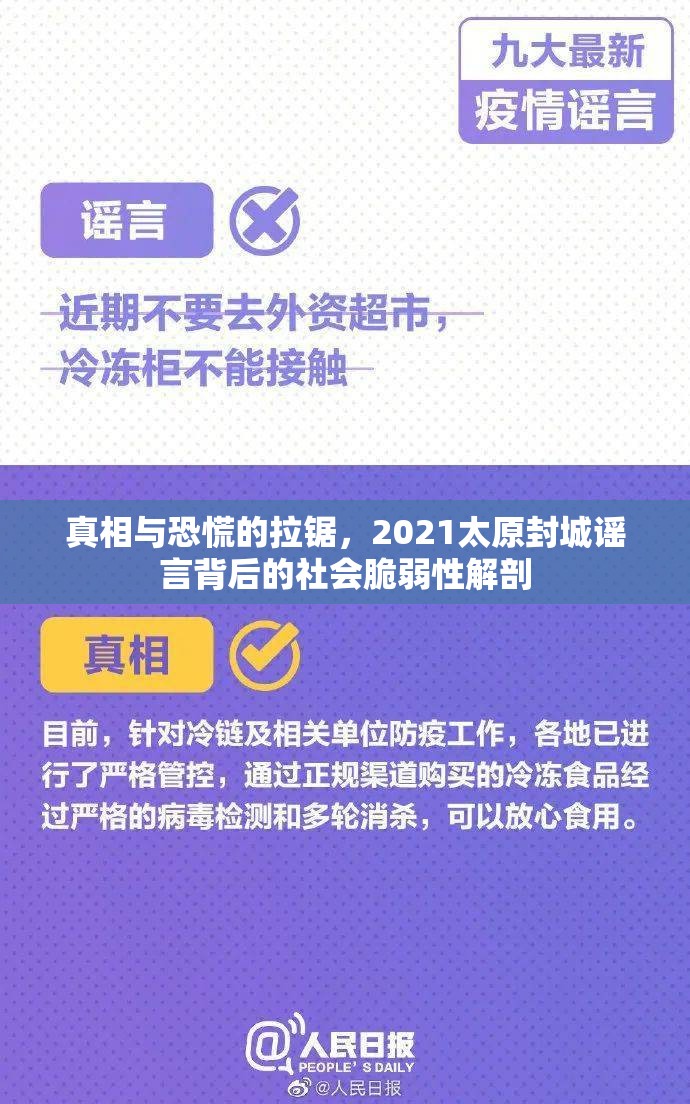

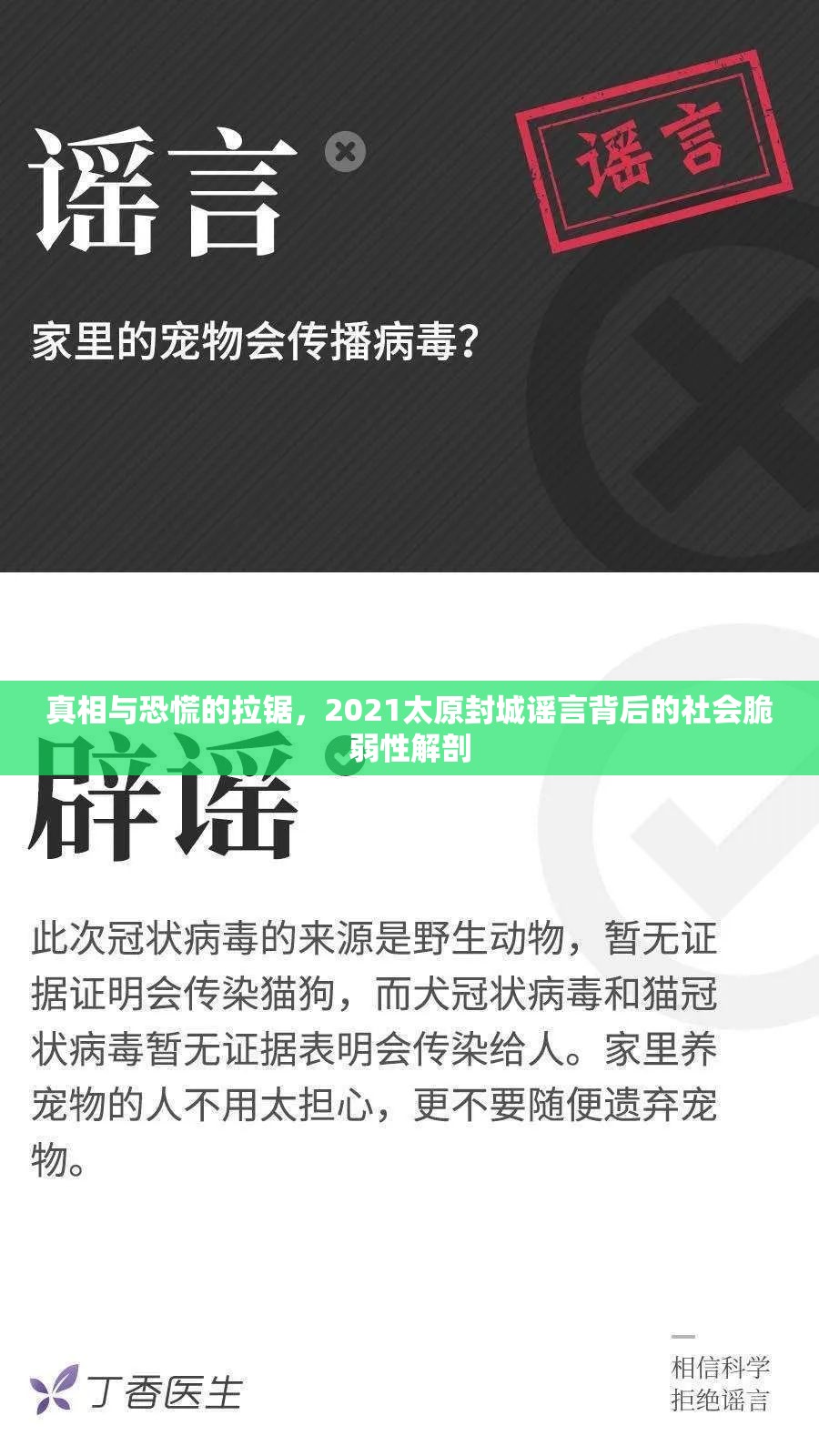

信息生态的畸形演变构成了谣言滋生的培养基,在事件发酵初期,零星的管控通知经由无数自媒体账号的“加工再造”,被添加上耸人听闻的标题和暗示性的解读,算法驱动的内容平台默许甚至鼓励这种情绪化传播,因为恐惧和焦虑能够有效提升用户停留时长,当“某小区实施封闭管理”被刻意简化为“太原要封城”时,语言暴力完成了第一次信息扭曲,而官方渠道的回应却困守在传统的发布节奏中,陷入了与病毒式传播赛跑的被动境地。

更深层的裂痕存在于不同世代和社会群体之间的“认知鸿沟”,经历过物资匮乏年代的中老年人,基于历史记忆成为囤货行为最积极的践行者;成长于物质充裕时代的年轻人一边嘲笑父母“盲目跟风”,一边却又陷入对信息不确定性的另一种焦虑——不断刷新手机屏幕寻求确认,社交媒体上的每一个“晒空货架”图片都在无形中强化着群体压力,仿佛不为恐慌“投票”就成了对家庭安全的渎职,这种分裂显现了集体记忆如何在不同代际之间塑造出截然不同的风险感知模式。

权力与民众的信任纽带在这场闹剧中经历了压力测试,值得玩味的是,类似的谣言为何总能在特定时点引发大规模共振?实质上每一次“狼来了”的呼喊都在丈量着公信力的水位,当部分民众经历过某些地方“说不会封城却突然封锁”的情境后,对官方声明的信任便打上了折扣,这种“塔西佗陷阱”的阴影使得即使发布真实信息,也需要耗费额外成本去自证清白,民众对信息的饥渴与其说是无知,不如说是在缺乏稳定预期下的自救尝试——他们试图从混乱中建立自己的预警机制。

从更宏观视角审视,这场迷你危机映照出风险社会的典型症候,德国社会学家贝克所预言的“风险分配逻辑”正在显现:除了财富,对风险的感知和应对能力也在重新划分社会阶层,那些能够通过多元渠道验证信息、拥有更多物资储备和社会资源的群体,与那些仅能依赖口耳相传、生计受冲击最直接的弱势群体,在面对同一谣言时呈现出截然不同的脆弱性,风险不再一视同仁,而是在复制甚至加剧既有的社会不平等。

太原12小时谣言风波最终消散,但它所揭示的社会心理创伤和制度响应缺陷值得长期警醒,要构建真正 resilient(有韧性)的社会,不仅需要完善信息发布机制,更需要培育公民的批判性思维,以及在日常生活中建立社区互助网络作为缓冲带,下一次危机来临前,我们能否学会不被自己的影子吓倒,取决于今天对理性与信任的重建程度——这远比争论是否封城更为重要,因为最大的封锁,从来都是发生在一无所知且相互猜忌的人心之间。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/kepujiehuo/693.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《真相与恐慌的拉锯,2021太原封城谣言背后的社会脆弱性解剖》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:你想知道2022年3月24日全国各地的新冠疫情吗?1、年3月24日全国各地新冠疫情情况如下:3月24日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1366例。2、年3月24日0—24时,河北省新冠疫情情况如...