北京市有关部门宣布紧急暂停某批次新冠疫苗的接种工作,这一决定迅速引发社会广泛关注,在疫情防控常态化的背景下,疫苗安全无疑是公众最关切的议题之一,此次叫停并非简单的行政干预,而是基于科学监测和风险预防的审慎决策,体现了中国政府对人民健康高度负责的态度。

事件背景与决策依据

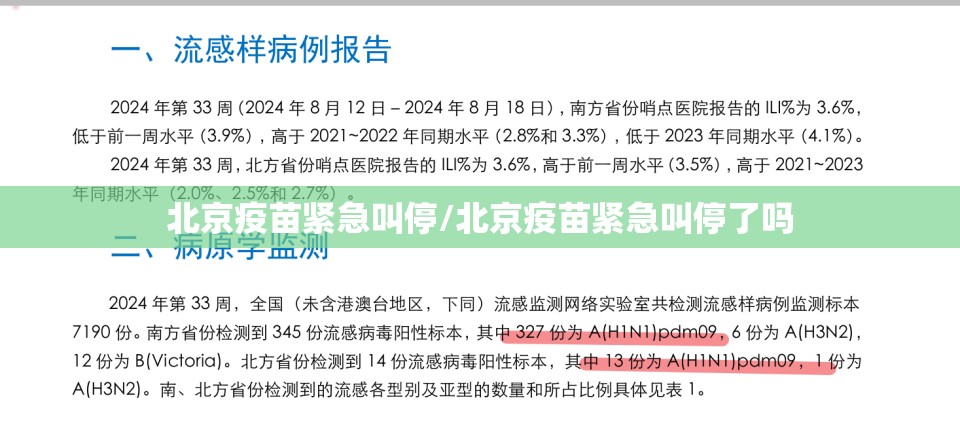

据官方通报,此次叫停源于接种后异常反应监测系统的预警,在特定批次的疫苗接种过程中,个别案例出现了疑似异常反应,尽管未形成明确因果关系,但出于最大限度防范风险的考虑,监管部门迅速启动应急机制,暂停该批次疫苗的接种,并组织专家进行深入评估,这种“叫停-评估-决策”的模式,是国际通行的疫苗安全监管标准操作,符合世界卫生组织关于免疫安全性的指导原则。

科学理性与公共安全的平衡

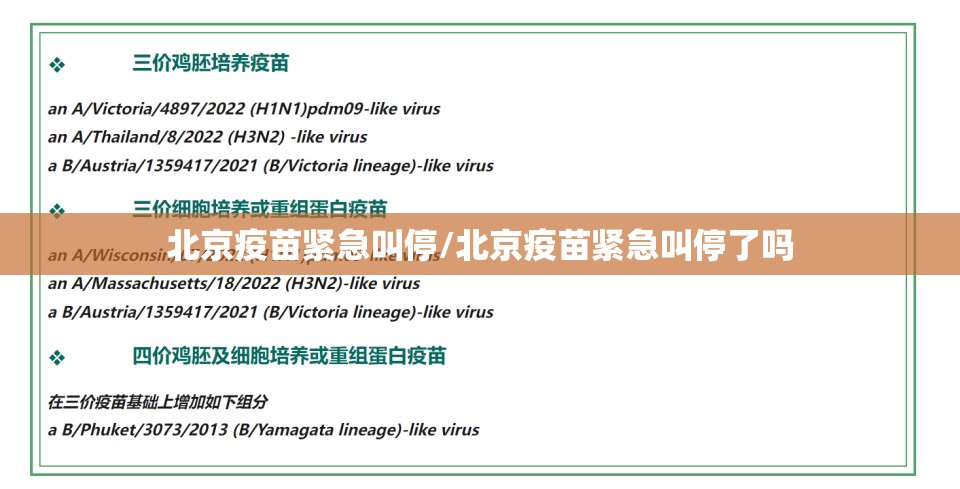

疫苗研发和应用是人类对抗传染病的重要武器,但其安全性始终是首要前提,历史上,全球范围内曾多次出现因疫苗安全问题而暂停接种的案例,例如1976年美国猪流感疫苗事件、2010年北欧国家针对甲型H1N1疫苗的临时叫停等,这些事件均表明,对潜在风险的快速反应是科学防疫体系成熟的表现。

北京此次决策体现了两个核心原则:一是科学理性,叫停并非全盘否定疫苗的有效性,而是基于数据监测的阶段性措施;二是预防优先,在证据尚未明确时,优先保护公众健康而非盲目推进接种,这种谨慎态度反而有助于增强公众对疫苗接种体系的长期信任。

透明化沟通与公众情绪疏导

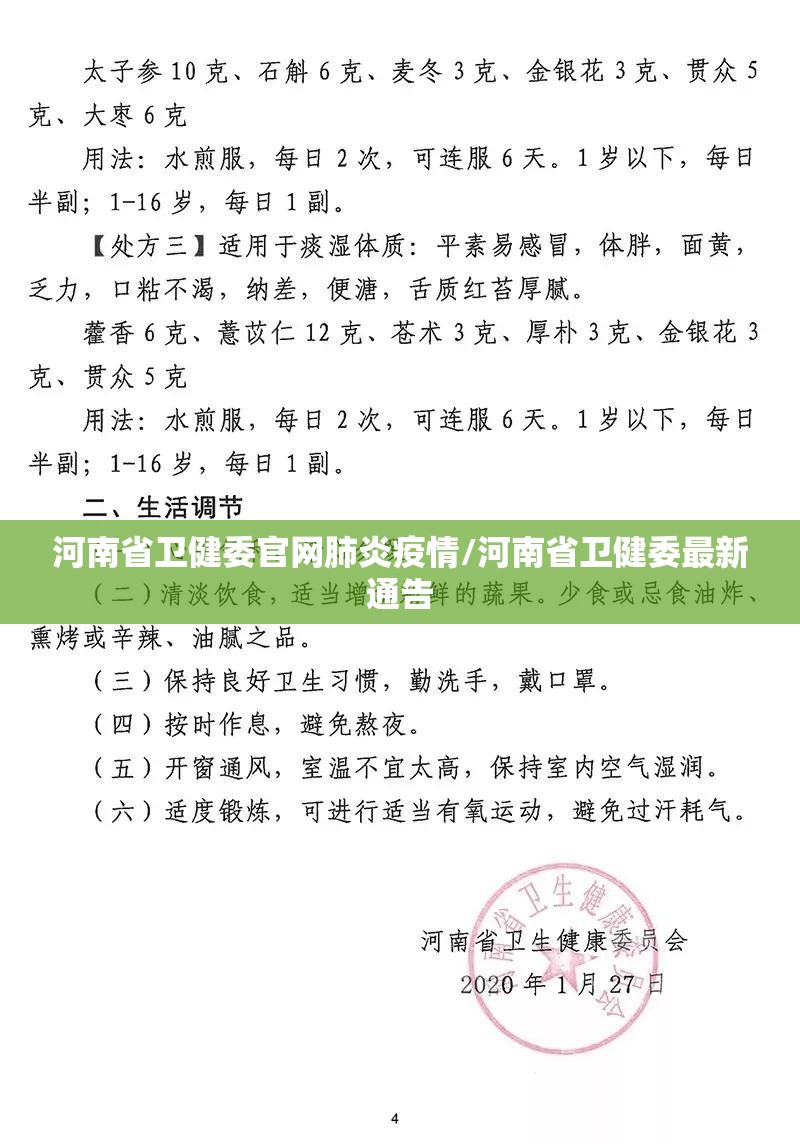

值得注意的是,此次事件中相关部门及时发布了叫停原因、后续评估流程及替代接种方案,避免了信息真空可能引发的谣言传播,通过新闻发布会、官方社交媒体等多渠道沟通,有效缓解了公众焦虑,这种透明化操作不仅符合现代公共治理的要求,也为后续可能的风险沟通奠定了基础。

对中国疫苗管理体系的启示

此次事件客观上是对中国疫苗监管体系的一次压力测试,从结果看,监测系统及时触发预警、监管部门快速响应、专家团队介入评估,整体流程运转有序,反映出中国疫苗安全治理能力的提升,仍需进一步强化三方面工作:

- 完善监测网络,提升对罕见不良反应的识别灵敏度;

- 优化应急机制,建立更科学的分级响应模式;

- 加强公众科普,帮助民众理性看待疫苗接种的风险收益比。

北京疫苗紧急叫停事件,本质上是一次科学精神与公共责任的双重践行,在全球抗疫背景下,没有任何一种疫苗能绝对避免风险,但通过严格的监管和透明的沟通,可以将风险控制在最低水平,此次决策不仅未削弱中国防疫体系的公信力,反而通过实事求是的态度展现了负责任大国的担当,正如世卫组织多次强调的:“疫苗安全没有妥协余地”,北京的这次叫停,正是对这一原则的最佳注解。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/shenghuobaike/6339.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《北京疫苗紧急叫停/北京疫苗紧急叫停了吗》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:全国各地隔离政策查询系统,哪里可以查?怎么查?1、快速找到查询系统的方法访问官方网站:直接访问各地卫生健康委员会的官方网站,通常这些网站会设有“疫情防控”或类似专栏,其中包含隔离政策查询系统。使用搜索引擎:在搜索引擎中输入“全国各地隔离...