2022年冬春之交,沈阳这座东北重镇,因一场突如其来的疫情反弹,被推上了舆论的风口浪尖。“沈阳疫情被骂”——这短短六个字,像一面棱镜,折射出疫情防控常态下的复杂图景:有民众的焦虑与不解,有管理的疏漏与挑战,更有网络时代舆论场的喧嚣与反思,骂声,并非空穴来风,其背后交织着多重因素,值得深入剖析。

疫情压力下的管理短板与沟通困境

沈阳此轮疫情,暴露出了一些具体操作层面的问题,这成为舆论批评的初始焦点,流调信息公布的及时性、准确性曾受到质疑;部分区域在封控管理初期,出现过生活物资保供衔接不畅的情况;核酸检测点在某些时段出现人员聚集,增加了交叉感染风险,这些具体环节的疏失,直接影响了部分市民的生活体验和安全感,不满情绪随之滋生。

更关键的是,在信息高度透明的今天,任何管理上的微小瑕疵都可能被迅速放大,官方信息发布若未能完全跟上疫情变化和公众关切的速度,信息真空便极易被各种猜测、甚至谣言填充,当权威声音未能第一时间有效抵达,民众的困惑与不安便会转化为对管理能力的质疑,这种质疑在网络空间的发酵下,很容易演变成一片“骂声”,沟通的迟滞与不足,在一定程度上加剧了信任的损耗。

地域标签与网络情绪的放大效应

“沈阳疫情被骂”现象,也离不开特定的网络环境与地域认知背景,东北地区,包括沈阳,在互联网语境中常被贴上各种标签,当疫情发生时,部分网络言论容易脱离具体事件本身,将个别问题上升为对整座城市甚至整个区域的刻板印象攻击。“懒政”、“官僚”等泛化的批评词汇被随意套用,使得理性的讨论空间受到挤压。

网络平台的匿名性和传播特性,使得情绪化表达往往比理性分析更具传播力,个别市民的负面经历,经过剪辑、放大,可能被呈现为普遍现象;一些管理中的个案问题,被无限引申为系统性的失败,这种“标签化”认知和情绪化的“狂欢”,掩盖了沈阳绝大多数市民、社区工作者、医务人员和志愿者们为抗疫所付出的巨大努力和牺牲,也忽视了当地政府在实践中不断调整、优化防控措施的动态过程。

超越“骂”声:困境中的坚韧与改进的契机

仅仅停留在“骂”的层面,无助于问题的解决,深入观察,在批评声浪之下,是沈阳这座城市及其人民在疫情困境中展现的坚韧与担当,无数医务人员白衣执甲、逆行出征;社区工作者和志愿者日夜值守,奔波于楼宇之间,保障民生最后一百米;广大市民在理解与抱怨中,依然选择配合与坚持,共同构筑起群防群控的基线。

更重要的是,“骂”声也是一种刺耳的反馈,它迫使管理者更深刻地审视自身工作的不足,面对舆论关切,沈阳方面也在后续的防控中展现出调整与改进的迹象:流调信息发布更为精细,物资保供渠道努力拓宽,核酸检测流程持续优化,试图在动态清零与保障民生间寻找更精准的平衡点,这种在压力下的应变与调整,正是治理能力现代化进程中不可或缺的一环。

反思与前行:构建更坚韧的防疫共同体

“沈阳疫情被骂”这一现象,最终指向的应是如何构建更具韧性、更得民心的疫情防控体系。

提升治理精度与效能是根本。 必须持续优化防控各环节的流程设计,确保政策执行既严格又充满人文关怀,最大限度减少对正常生产生活秩序的影响,提升基层执行力,确保“最后一公里”畅通无阻。

强化信息沟通与舆论引导是关键。 官方需要建立更加及时、透明、坦诚的信息发布机制,主动回应社会关切,压缩谣言生存空间,积极传播抗疫一线的正能量,凝聚社会共识。

呼吁理性客观的舆论环境。 公众和媒体在行使监督权利的同时,也应秉持就事论事的原则,避免以偏概全和地域攻击,共同营造一个有利于问题解决而非单纯情绪宣泄的舆论氛围。

归根结底,疫情防控是一场艰巨的持久战,任何城市都难以做到完美无缺,面对“骂”声,既要有闻过则改的胸襟和行动,也要有在复杂局面中保持定力、聚焦解决问题的智慧,沈阳的经历,是中国众多城市抗疫斗争的一个缩影,它提醒我们,在与病毒赛跑的路上,不仅需要科学的策略、高效的执行,更需要社会各界的相互理解、信任与支持,唯有如此,我们才能穿越疫情的阴霾,共同迈向更加确定的未来。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/shenghuojingyan/32628.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《沈阳疫情被骂:沈阳疫情被骂事件》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

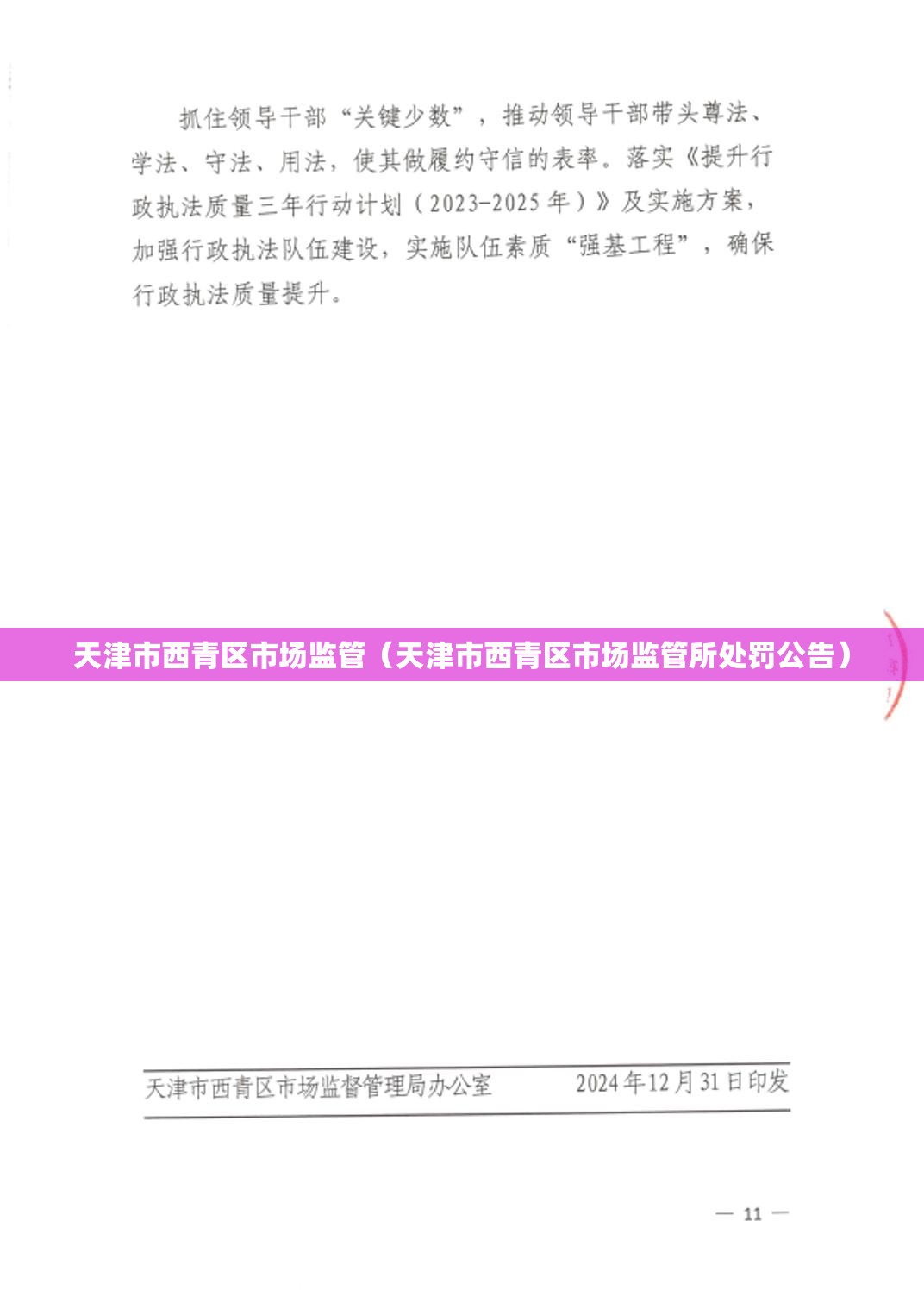

本文概览:西青区办理营业执照地址中北科技产业园。根据查询市场监管局官网信息显示,西青区办理营业执照位于天津市西青区中北镇中北科技产业园一区四号楼。天津市简称津,地处华北平原东北部、渤海之滨,总面积为11917平方公里,素有渤海明珠之称。你好,你...