疫苗接种作为疫情防控的核心手段,各地根据自身情况制定了不同的接种策略,北京作为首都,与安徽作为中部人口大省,在疫苗的分配、接种组织和公众反应等方面存在显著差异,这些差异不仅反映了地域特点,也体现了国家整体策略下的灵活调整,本文将从疫苗类型、接种效率、公众参与度和政策实施等角度,分析北京与安徽在疫苗接种方面的区别。

疫苗分配与类型的差异

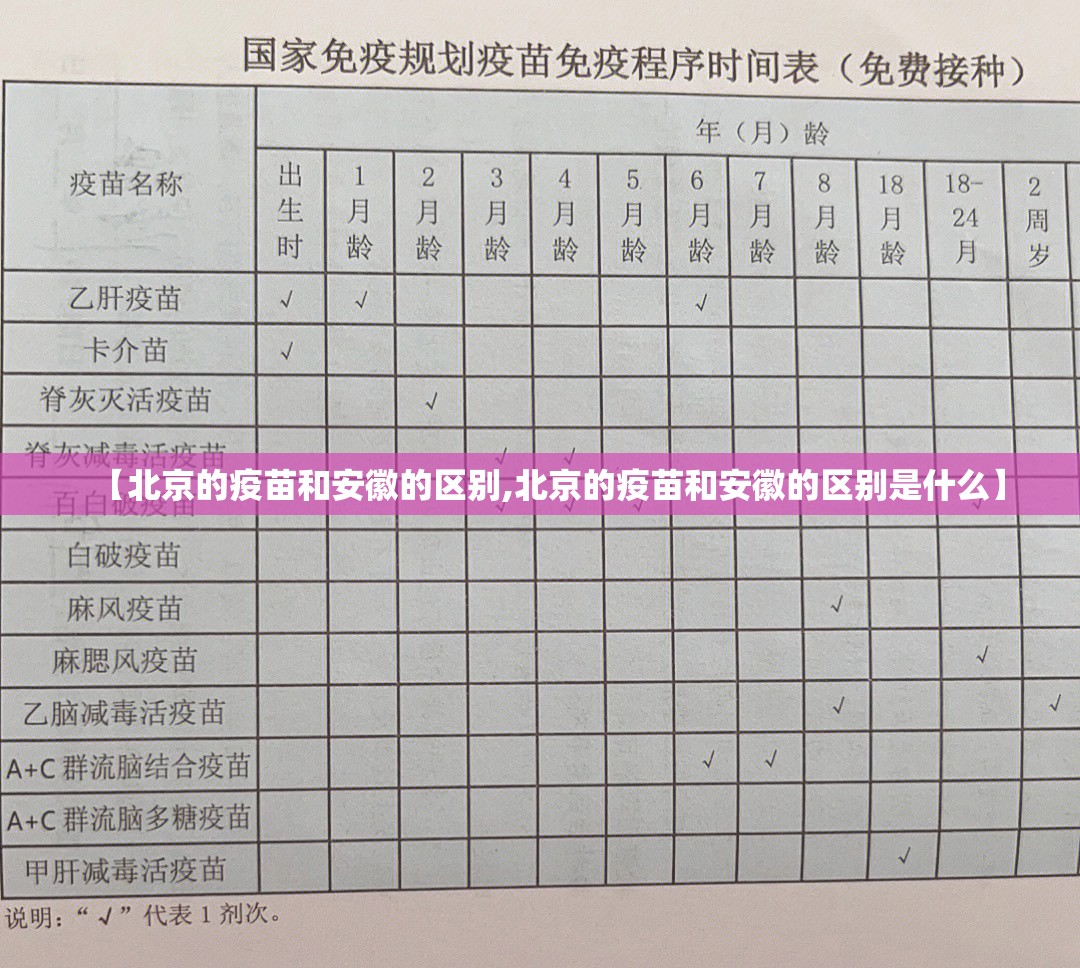

北京作为政治、经济和文化中心,在疫苗供应上通常优先获得国家调配的资源,数据显示,北京早期接种的疫苗以国药(Sinopharm)和科兴(Sinovac)的灭活疫苗为主,后期也引入了康希诺(CanSino)的腺病毒载体疫苗等选项,这种多样性得益于北京的医疗资源优势和国际化程度,部分外籍人士和高端人才群体还能接种进口疫苗,如辉瑞(Pfizer)或莫德纳(Moderna),这体现了北京在疫苗选择上的“高端化”和“国际化”特点。

相比之下,安徽作为人口大省(常住人口超过6000万),疫苗分配更注重覆盖面和可及性,安徽主要依赖国药和科兴的灭活疫苗,这些疫苗易于储存和运输,适合农村和偏远地区,安徽的疫苗策略强调“普惠性”,通过基层医疗网络将疫苗分发到乡镇卫生院,确保农村人口也能快速接种,这种分配方式减少了地域不平等,但疫苗类型相对单一,缺乏北京那样的多样化选择。

接种效率与组织方式的区别

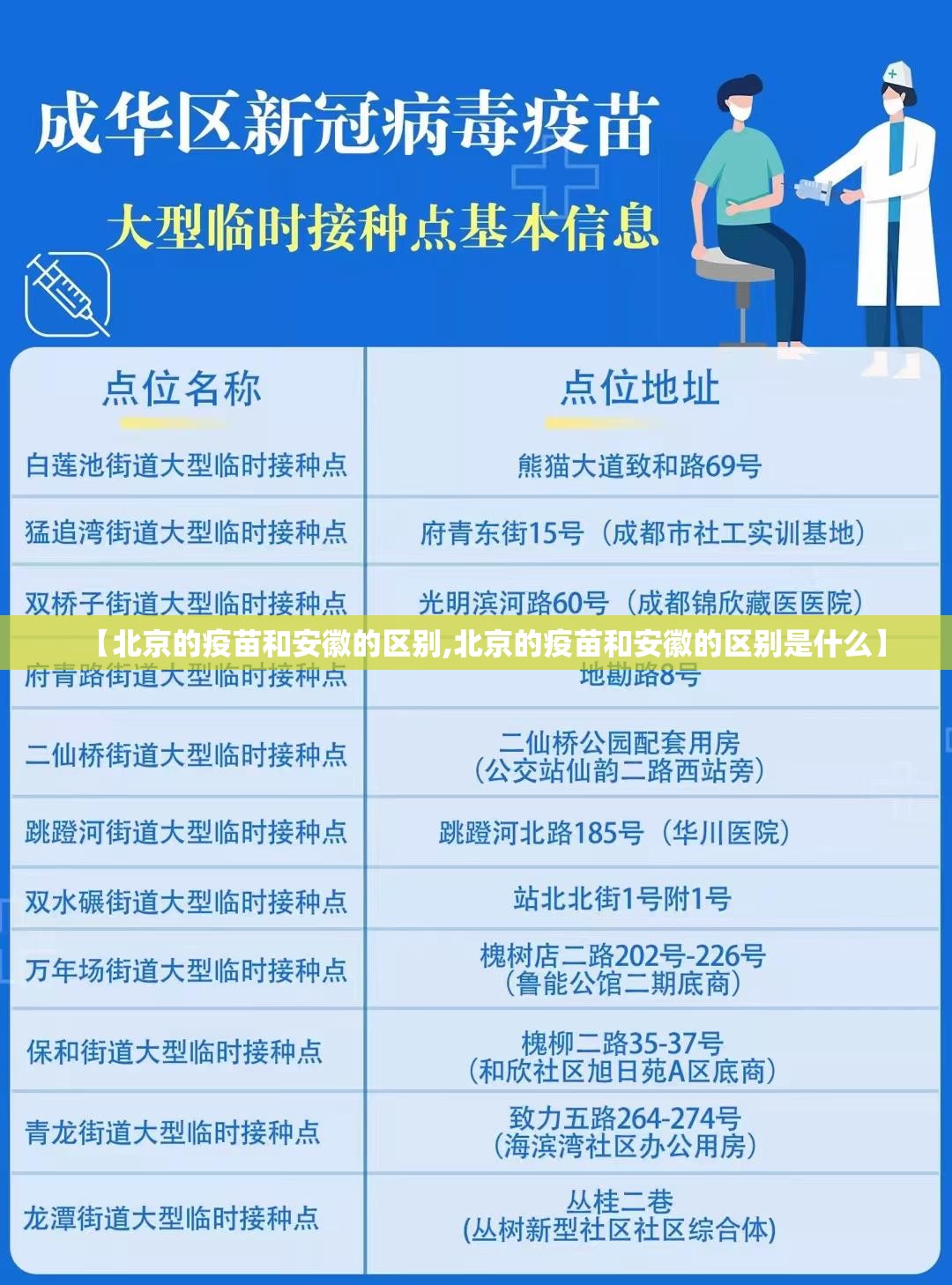

北京的疫苗接种以高效和高度组织化著称,依托城市完善的医疗基础设施,北京采用了“定点接种+流动队”结合的模式,在大型场馆、社区中心设立临时接种点,并通过手机App预约系统减少排队时间,北京还针对重点人群(如医务人员、留学生)实行优先接种,整体接种率领先全国,截至2023年,北京全程接种率已超过95%,这得益于其强大的行政动员能力和数字化管理。

安徽的接种策略则更注重“广覆盖”和“下沉式”服务,安徽农村地区人口众多,接种工作面临交通不便和医疗资源不足的挑战,为此,安徽启动了“疫苗下乡”行动,组织医疗队深入村庄,利用乡镇卫生院和临时接种点提供服务,安徽通过基层干部和社区宣传动员居民,尤其关注老年人和流动人口,虽然接种效率初期较北京稍低,但通过持续努力,安徽的接种率在2023年也达到了90%以上,体现了“普惠但稳步推进”的特点。

公众参与度与社会反应的对比

在北京,公众对疫苗接种的接受度较高,这源于城市居民教育水平较高、信息获取渠道多元,以及政府对科普宣传的重视,北京通过媒体、社交媒体和公众人物推广疫苗,减少了疫苗犹豫现象,北京的国际交往频繁,居民对疫苗安全性的信任度较强,接种意愿普遍积极。

安徽的公众反应则更具多样性,在城市如合肥、芜湖,接种热情与北京类似;但在农村地区,部分居民因信息闭塞或传统观念对疫苗存有疑虑,安徽通过地方电视台、乡村广播和干部入户宣传等方式进行科普,逐步消除了误解,值得注意的是,安徽在接种过程中更注重“家庭单位”动员,鼓励以家庭为单位集体接种,这增强了社区凝聚力,但也反映了初期公众参与度的区域性差异。

政策实施与长效机制的异同

北京的政策实施更注重“精准化”和“创新”,北京率先推行疫苗通行证(“健康宝”联动),要求进入公共场所需出示接种证明,这促进了接种率提升,北京还加强了疫苗研发和国际合作,如支持本地企业参与疫苗生产,体现了其作为科技创新中心的角色。

安徽的政策则更侧重“稳定”和“公平”,安徽没有实施严格的疫苗通行证制度,而是通过激励措施(如接种送礼品)鼓励自愿接种,在长效机制上,安徽注重基层医疗体系的建设,将疫苗接种与基本公共卫生服务结合,以确保长期防控能力,这种策略减少了社会矛盾,但可能需要更长时间实现全面覆盖。

北京和安徽在疫苗接种方面的差异,本质上是地域经济、资源和人口结构差异的体现,北京以高效、多元和国际化为特点,反映了首都的先进性和领导力;安徽则以普惠、稳健和公平为核心,展现了人口大省的务实与包容,这两种模式共同构成了中国疫苗接种战略的多维图景,在应对疫情中发挥了互补作用,随着疫苗技术的进步,两地或许会进一步融合经验,推动全国防控体系的整体提升。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/shenghuojingyan/4407.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【北京的疫苗和安徽的区别,北京的疫苗和安徽的区别是什么】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:各国入境政策最新消息2022年6月年6月日本放宽入境,防疫政策更新内容如下:进入签证限制调整放宽签证类型:日本将不再限定旅行短期签证(3个月以下)、短期商务签证(3个月以下)以及就业、劳务、留学等目的长期滞留的新规入境。这意味着,符合上...