在北京疫情防控的日日夜夜,信息如同空气般不可或缺,每日下午四点,无数市民习惯性地打开手机,等待那份来自北京市卫健委的疫情通报——新增病例数、风险区域调整、流调轨迹发布,这些看似冰冷的数据背后,是北京建立的一套多层次、立体化的疫情信息公开体系,它不仅是政府运作的一面镜子,更已成为市民应对疫情的重要参考坐标。

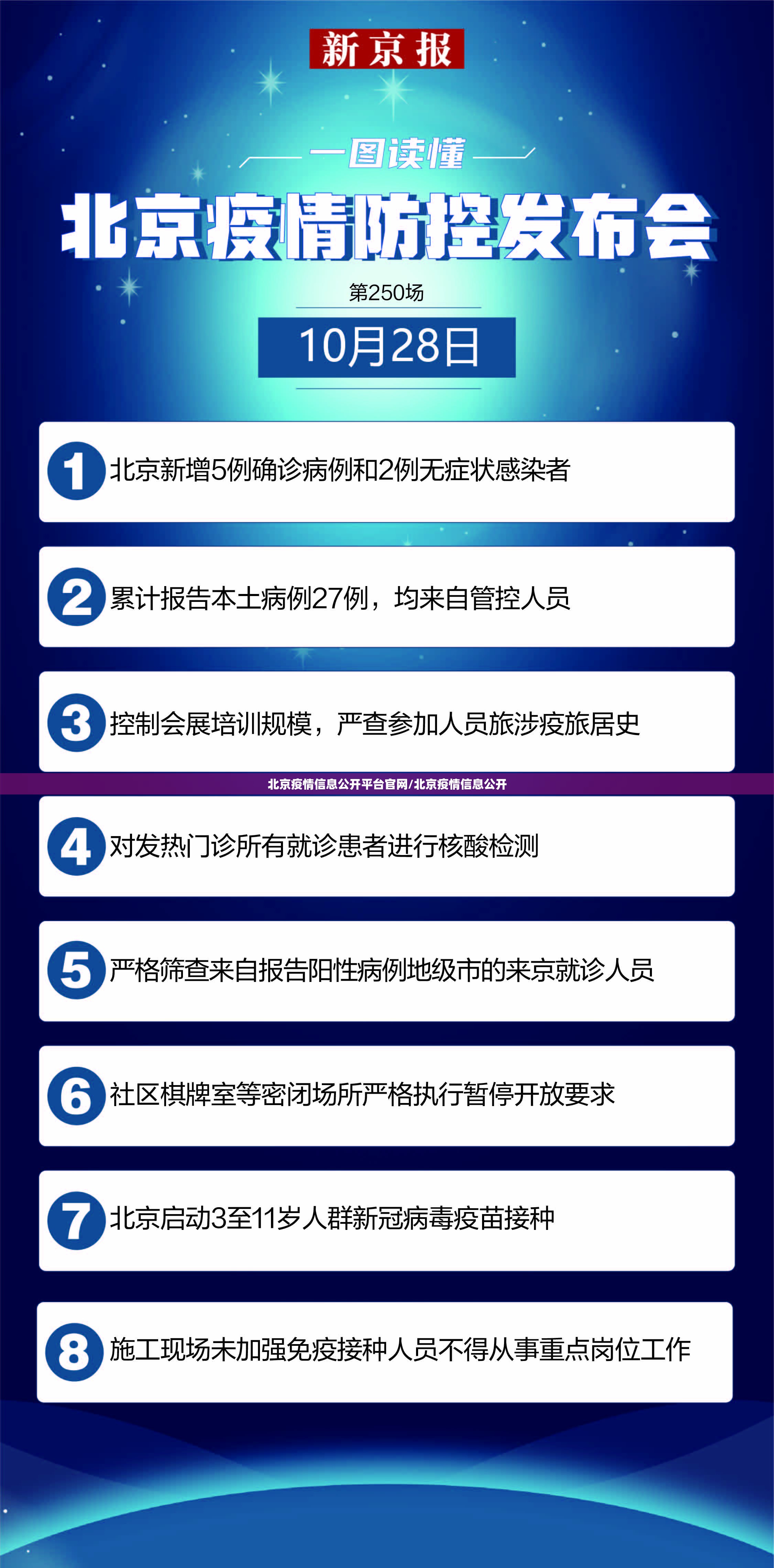

北京疫情信息公开的实践价值首先体现在风险治理层面,通过官方渠道及时公布确诊病例活动轨迹,实现了精准防控与公众预警的双重目标,当朝阳区某商场出现病例后,十二小时内即发布详细流调信息,引导同时空人员主动检测;当海淀区出现聚集性疫情时,分级分类的风险区域信息让市民清晰知悉防控边界,这种透明度不仅没有引发恐慌,反而通过信息的确定性削减了不确定性带来的集体焦虑,创造了“知情而不慌”的防疫心理环境。

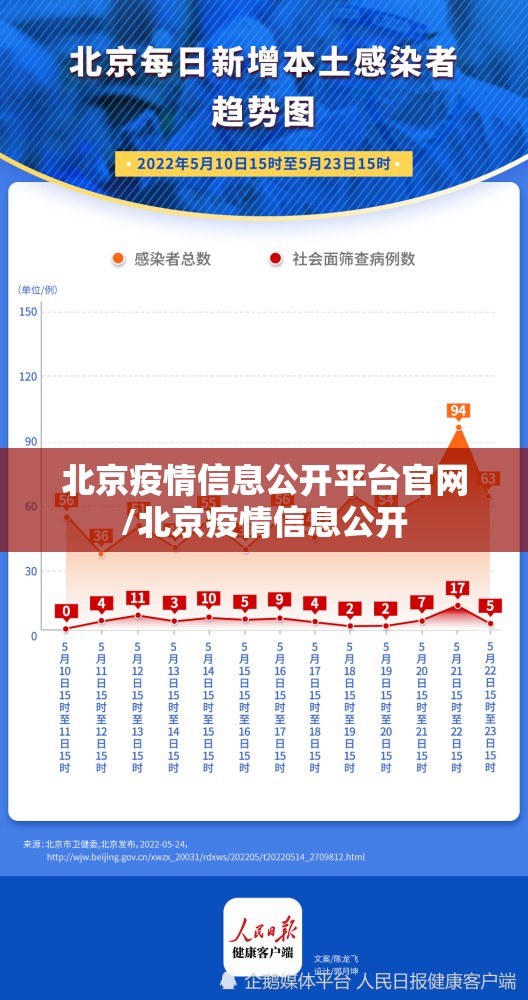

从数据开放程度来看,北京疫情信息发布已形成固定范式与创新形式并存的格局,除传统文字通报外,还通过可视化地图标注风险点位,运用大数据分析传播链条,甚至开创性地公布部分公共场所的环境检测结果,这些信息通过“北京发布”微博微信、首都之窗网站、新闻发布会等多元渠道触达民众,满足不同群体的信息获取需求,特别值得肯定的是,对疫情数据的持续更新和动态修正机制,既保持了信息的鲜活性,也体现了对科学精神的尊重。

若将北京置于全球城市比较视野,其疫情信息公开呈现鲜明特色,相较于某些西方城市的碎片化发布,北京坚持系统化整合;对比一些地区的信息滞后,北京追求最快速度的权威发布,这种“中国速度”与“中国透明度”的结合,既源于数字技术的赋能,更得益于多层次协同的应急管理体系,当纽约、伦敦等城市仍在争论个人隐私与公共安全的边界时,北京已在实践中找到了符合国情社情的平衡点——既保障公众知情权,又注重个人信息保护,对病例身份信息进行严格脱敏处理。

北京疫情信息公开仍面临持续优化的空间,部分市民反映,某些专业术语的理解门槛较高,风险提示的精准度可进一步提升;不同区域间的信息发布存在细微差异,需要更加统一的规范;对特殊群体如老年人、残障人士的信息可达性也需加强,这些挑战提示我们,优秀的公共沟通不仅是信息的单向传递,更应构建双向互动的沟通机制。

北京疫情信息公开的实践给我们最重要的启示是:现代社会危机管理中,透明不是可选项,而是必选项,真实、及时、准确的信息公开既能凝聚社会共识,又能提升防控效率,这种“信息疫苗”与医学疫苗具有同等重要的价值,当未来我们回顾这场抗疫之战时,必然会发现,那些在屏幕闪烁的疫情数据、那些及时更新的风险地图、那些深夜发布的防控政策,共同编织了一张保护城市安全的信息网络,而这正是现代政府治理能力最生动的注脚。

北京的实践表明,疫情信息公开绝非简单的事务性工作,而是一项需要技术支撑、制度保障和人文关怀相结合的系统工程,在通往公共卫生现代化的道路上,持续优化疫情信息公开机制,必将为构建韧性城市提供关键支撑——因为照亮抗疫之路的,从来都是透明之光。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/shenghuojingyan/6860.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《北京疫情信息公开平台官网/北京疫情信息公开》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:各国入境政策最新消息2022年6月年6月日本放宽入境,防疫政策更新内容如下:进入签证限制调整放宽签证类型:日本将不再限定旅行短期签证(3个月以下)、短期商务签证(3个月以下)以及就业、劳务、留学等目的长期滞留的新规入境。这意味着,符合上...