2022年春季,上海面临奥密克戎变异株的猛烈冲击,这座国际化大都市的疫情防控成为全国焦点,成都作为西部重要城市,在多次局部疫情中展现出高效、灵活的应对能力,两座城市的防控实践,既折射出中国疫情防控的共性策略,也体现了因城施策的差异化智慧,成都的经验与上海的实践,共同构建起一幅中国特大城市疫情防控的立体图景。

成都:精准防控与科技赋能

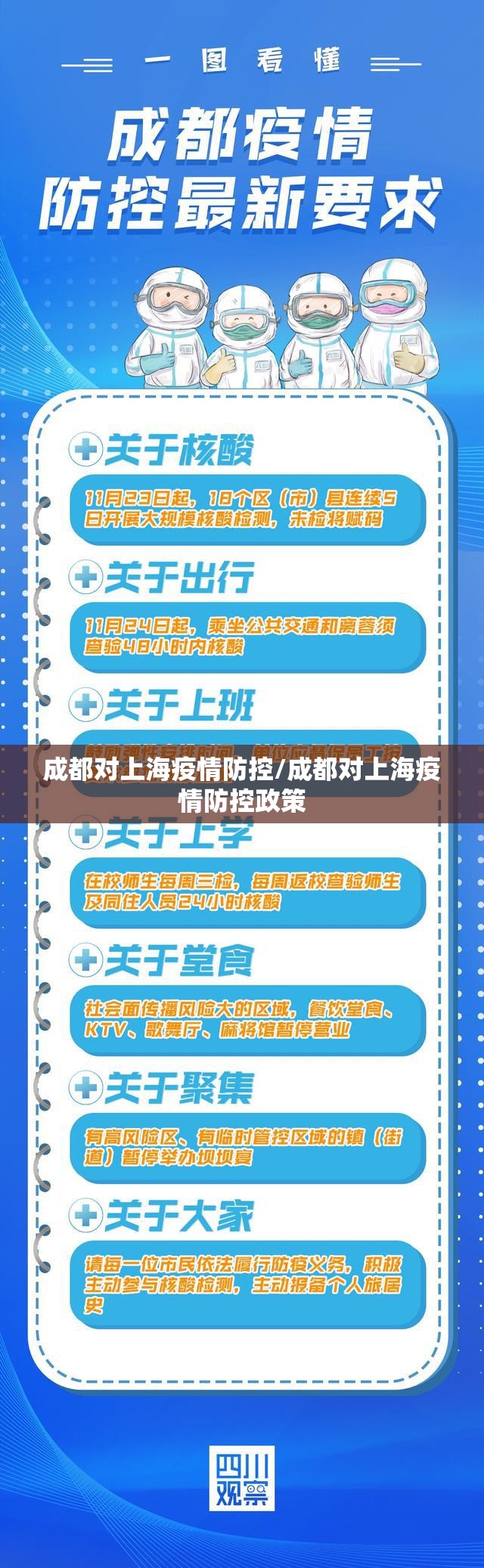

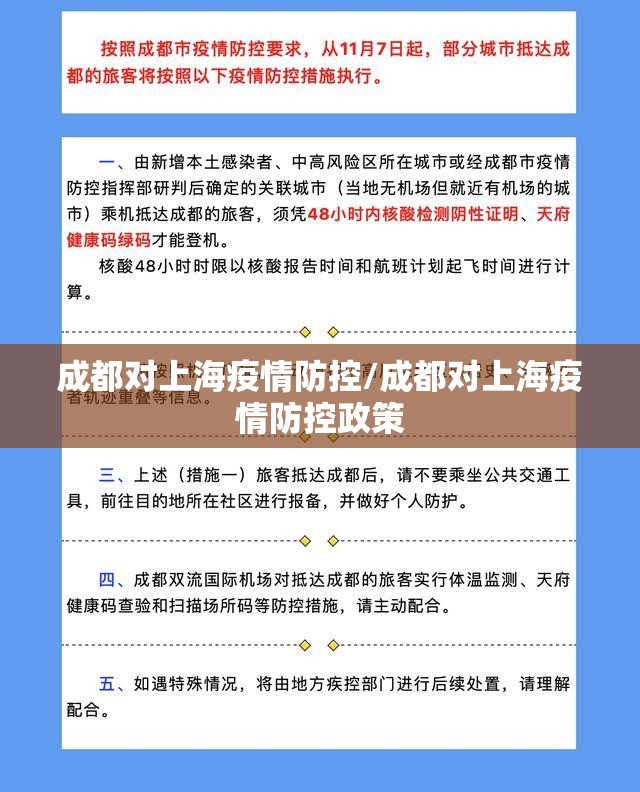

成都的疫情防控以“快、准、细”著称,在多次局部疫情中,成都坚持“动态清零”总方针,但更强调精准划分风险区域,避免“一刀切”式封控,2021年成都出现本土病例时,仅对相关小区和商圈实施封控,而非整个行政区,最大程度减少对经济社会运行的影响。

科技赋能是成都防控的突出特点,通过“天府健康通”平台整合核酸检测、轨迹追踪、风险提示等功能,并利用大数据分析快速锁定密接人群,成都还创新性地推出“防疫一张图”,将疫情数据与地理信息系统结合,实现风险区域可视化管理,这种“科技+网格化”模式,既提升了防控效率,也降低了基层工作压力。

更值得称道的是成都的人文关怀措施,针对封控区居民,成都建立“需求响应链”,由社区工作人员、志愿者和电商平台协同保障生活物资配送,并专门为老人、孕妇等特殊群体开辟绿色通道,这种“刚性防控、柔性服务”的结合,体现了城市治理的温度。

上海:极限压力下的体系韧性

上海在此轮疫情中遭遇了前所未有的挑战,作为人口超过2500万的超大城市,且承担着国际航运枢纽功能,上海的防控复杂度远超一般城市,初期,奥密克戎的高传染性导致医疗资源挤兑、物资配送受阻等问题暴露,但上海迅速调整策略,展现出特大城市治理体系的韧性。

上海的优势在于其高度专业化的公共卫生体系,依托复旦大学附属华山医院、瑞金医院等顶尖医疗机构,上海构建了多学科协同的抗疫专家团队,并在核酸检测能力建设、方舱医院管理等方面快速提升容量,上海通过“随申办”平台实现核酸筛查全流程数字化管理,尽管短期承压,但技术支撑体系仍保持运转。

更重要的是,上海在困境中依然保持了开放包容的城市精神,对外籍人士的多语种服务、对高校学生的心理疏导、对困难群体的帮扶机制,尽管存在改进空间,但整体展现了国际化都市的人文底色,上海的经验表明:超大城市疫情防控没有完美方案,唯有在实践中不断优化迭代。

成沪对比:差异化实践中的共通智慧

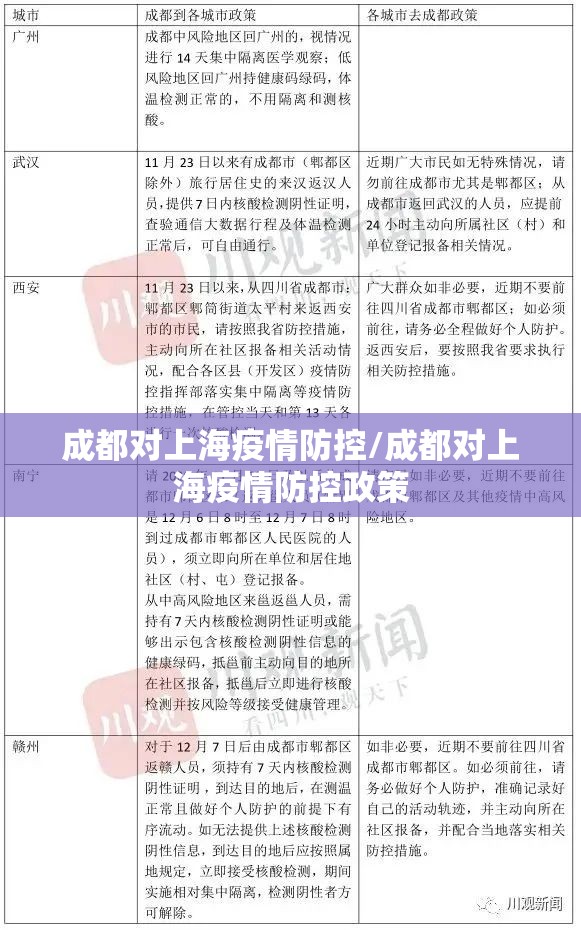

成都与上海的防控实践,因城市规模、功能定位不同而呈现差异,但内核逻辑高度一致,两城都坚持科学精准防控,避免过度反应,成都的“精准划区”与上海的“网格化管理”异曲同工,均旨在用最小成本实现最大防控效果,两城都注重科技支撑,通过数字化手段提升响应速度,成都的“防疫一张图”与上海的“随申办”虽形式不同,但都是智慧城市在公共卫生领域的应用。

两城也都暴露了类似短板:基层治理能力有待加强,成都曾在局部疫情中出现信息传递延迟,上海则在物资配送中显现基层组织力不足,这表明无论城市规模大小,疫情防控最终都依赖社区层面的执行效率。

启示:构建未来疫情防控的“中国范式”

成都与上海的实践,为中国特大城市疫情防控提供了重要启示:

- 精准化必须取代粗放化:未来防控应更强调风险分级管理,避免“小病大治”

- 科技赋能需与人文关怀并重:数字化工具不能替代人对人的服务

- 平战结合体系是关键:日常公共卫生建设与应急响应能力需同步提升

- 区域协同至关重要:成都与上海的经验交流表明,城市间互助学习能有效提升整体应对水平

2022年6月,上海逐步恢复正常生产生活秩序,而成都继续保持本土病例零新增,两座城市的抗疫历程,既是中国疫情防控的缩影,也彰显了中国特色城市治理体系的适应性与生命力,未来的疫情防控,需要的不仅是技术方案的优化,更是城市精神与人文温度的升华——这或许是成沪实践留给我们的最深启示。

(字数:1027字)

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/shenghuojingyan/7125.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《成都对上海疫情防控/成都对上海疫情防控政策》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:各国入境政策最新消息2022年6月年6月日本放宽入境,防疫政策更新内容如下:进入签证限制调整放宽签证类型:日本将不再限定旅行短期签证(3个月以下)、短期商务签证(3个月以下)以及就业、劳务、留学等目的长期滞留的新规入境。这意味着,符合上...