澳门大街与南京路交口,并非地图上一条普通的灰色分割线,站在此处环视,可见现代玻璃幕墙与殖民时期拱廊的奇异共生,听到粤语、葡语和普通话的嘈杂交响,闻到猪扒包与咖啡的香气在潮湿空气中交织,这方寸之地犹如一个时空褶皱,将澳门四百年的东西方碰撞史压缩在红绿灯转换的瞬息之间,每块地砖下都埋藏着历史的断层,每个转角都折射着文化的叠影。

十六世纪中叶,当葡萄牙商船首次停靠濠镜澳,这个交口还只是渔村间的泥泞小径,随着妈阁庙的香火与天主堂的钟声在此区域相继升起,石板路开始承载起东西交汇的重量,十九世纪的照片显示,交口处已出现南洋风格的骑楼,拱门下走着穿长衫的中国商人与戴礼帽的葡国官员,人力车与马车在尚未命名的街道上交错而行,1940年代的澳门城区图上,这个交叉点被正式标注为“澳门大街与南京路”,命名的政治学在此显露无遗:一条延续葡式称谓,一条采用中国抗战时期的临时首都之名,命名的碰撞提前预告了未来的文化博弈。

站在今日的交汇点,建筑会说话,东北角的葡式蓝白瓷砖外墙与铸铁阳台,保持着里斯本阿尔法玛区的风情,瓷砖上的海洋生物图案暗示着澳门的航海传统,与之对望的则是现代主义风格的购物中心,LED屏幕滚动着简体字广告,最耐人寻味的是西南隅的“中西药局”老铺,绿色琉璃瓦屋顶下,橱窗里既陈列着中式药材柜,也出售葡国药房特色的鳕鱼肝油,这种建筑上的混血不是简单的并列,而是经历了数代人的磨合与重构——拱窗上的蚝壳装饰是葡式建筑本土化的典型例证,采用岭南常见的蚝壳而非地中海风格的贝类。

交口处的人群构成更是一部微缩的全球化史,清晨,穿白背心的老伯在转角茶餐厅用粤语点奶茶,身后葡萄牙裔居民正用葡语购买报纸,午间,游客举着手机寻找网红猪扒包店,外地务工人员坐在路边长椅用微信语音聊天,傍晚,菲律宾家政人员在此聚集交换乡音,葡国餐厅里传出法多民歌的悲怆调子,语言学家在此记录到超过十种语言的碎片化交流,创造了独特的“澳门口岸葡语”与“粤葡混合语”,这些声音不是平行线,而是在交汇处不断碰撞、融合、再生,形成只有本地人才能完全理解的沟通方式——比如将葡语“obrigado”加上粤语语调致谢。

这个交口最深刻的隐喻藏在日常细节中,红绿灯柱上并列着葡式蓝白瓷砖与中式回纹装饰,路灯是欧洲古典风格却采用中国红配色,路边指示牌采用中文葡文双标注,但中文从上到下的排版战胜了葡文从左到右的阅读习惯,暗示着文化权力关系的微妙转变,甚至脚下的地砖图案都在无声对话:葡萄牙传统的波浪纹与中式的万字纹相互嵌套,形成海浪中漂浮着永恒符号的视觉奇观。

当夕阳为交口处的金属玻璃建筑披上金光,为古老石墙投下长影,这个空间呈现出超现实的质感,它既不是纯粹的中国,也不是复制的葡萄牙,而是在两种文明的碰撞中产生了第三种空间——一个让过客恍惚置身欧陆却又时刻被中国元素唤醒的异托邦,这里的混血不是简单的加法,而是产生了化学反应的融合,如同澳门特有的葡国菜,用葡式烹饪方法处理广东食材,最终创造出独一无二的味道。

澳门大街与南京路交口之所以迷人,正因为它拒绝被单一定义,它像一面文化棱镜,将不同时代、不同民族的光线折射出新的色彩,在这个全球化和本土化激烈拉锯的时代,这个交口提示我们:文化认同不必是非此即彼的选择题,而可以成为兼收并蓄的创造过程,每一次红灯亮起,暂停在交口中心的人们,无论来自何方,都短暂地共同拥有这个介于之间、超越对立的时空片刻——这或是未来人类文明的某种预演。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/yulezixun/2158.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《澳门大街与南京路交口:澳门大街与南京路交口在哪》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

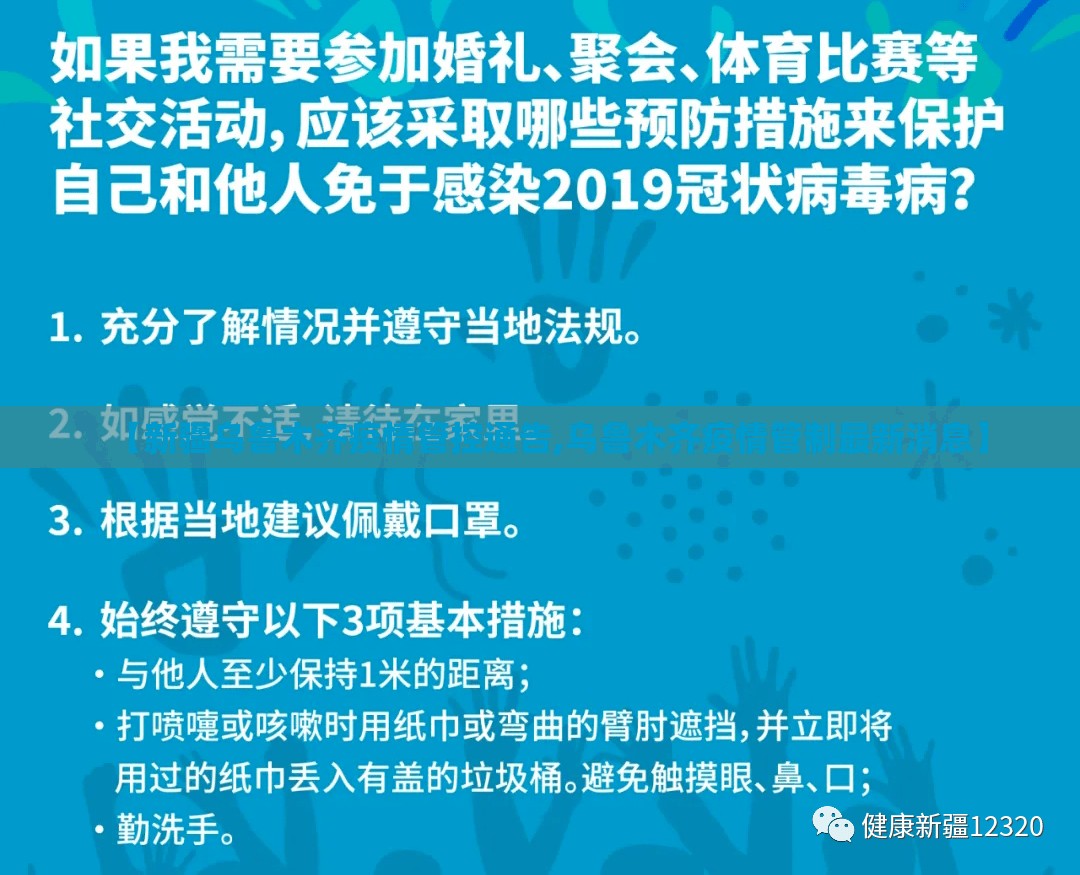

本文概览:石家庄市会解封吗综上所述,虽然具体的解封时间和方式尚未确定,但可以肯定的是,随着疫情的有效控制和科学技术的进步,石家庄市一定会迎来解封的一天。今日,石家庄不能全面解封,但部分低风险地区可能会放宽管控。石家庄自1月3日宣布进入战时状态并...