“南京大学允许进入吗?”这个看似简单的问题,在当下的中国高校语境中,却牵动着无数人的心弦,它不仅仅是一个关于准入政策的询问,更是一面棱镜,折射出后疫情时代中国大学在校园管理、社会责任与文化传承之间的复杂博弈。

曾几何时,大学校园是开放与自由的象征,清华园的荷塘月色、武大的樱花大道、厦大的滨海风光,这些美景不仅是师生的专属福利,更是市民共享的文化空间,三年的疫情防控给高校筑起了一道无形的围墙,“扫码预约”“人脸识别”成为进入校园的必要程序,随着社会生活的正常化,这道围墙是否应该拆除,如何拆除,成为摆在所有高校管理者面前的难题。

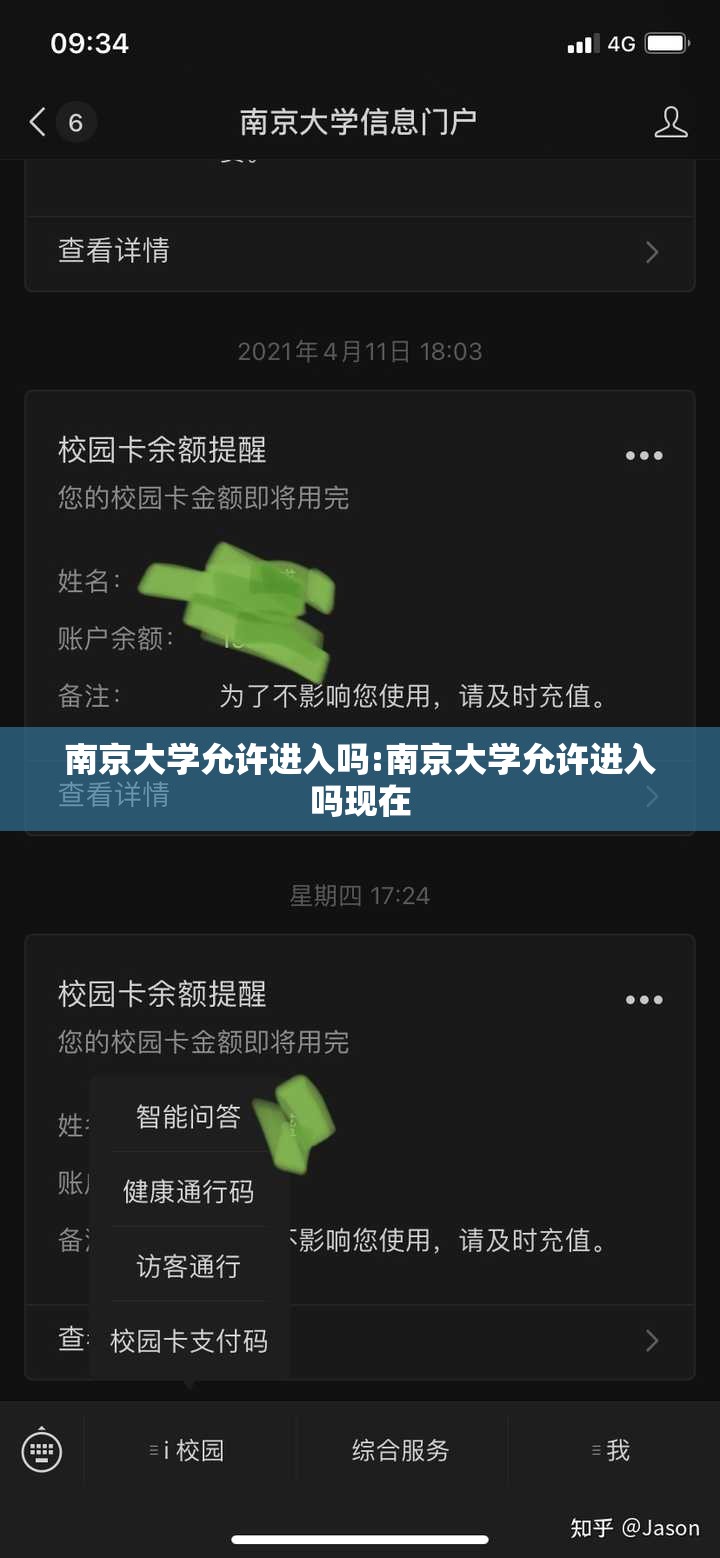

南京大学作为中国顶尖高等学府的代表,其开放政策具有风向标意义,南大已逐步放宽入校限制,通过预约登记制度允许校外人员进入,这一折中方案既考虑了校园安全与管理便利,又部分满足了公众对大学校园的向往,但细究之下,这种有限开放背后反映的是一种深刻的矛盾心态——大学既希望保持象牙塔的纯粹性,又难以回避其作为公共文化空间的社会责任。

大学之“大”,在于包容与开放,回溯历史,现代大学的雏形——中世纪的博洛尼亚大学、巴黎大学,本身就是开放的知识共同体,吸引着欧洲各地的学者前来交流,蔡元培主政北京大学时倡导“思想自由,兼容并包”,其前提正是大学的开放性,一所真正的一流大学,不应是封闭的象牙塔,而应是知识与文化自由流动的枢纽,围墙可以划定物理边界,却不应该成为隔绝大学与社会的屏障。

从现实层面看,大学校园适度向社会开放具有多重价值,对市民而言,高校的图书馆、博物馆、体育设施是宝贵的公共资源;对中小学生来说,走进大学校园是激发求知欲和树立远大理想的重要途径;对大学自身,开放校园有助于增强社会影响力,促进产学研结合,南京大学鼓楼校区作为金陵文脉的重要载体,其历史建筑与人文底蕴本身就是城市文化的一部分,理应让更多人有机会亲近与感受。

校园开放确实带来管理挑战——安全如何保障?教学秩序如何维护?资源如何分配?但这些问题的存在,不应成为一刀切封闭管理的理由,智慧校园建设为我们提供了解决思路:通过分时段开放、区域划分、流量控制、线上预约等技术手段,完全可以在开放与管理之间找到平衡点,国内如浙江大学、上海交通大学等已探索出不少可借鉴的经验。

未来大学校园的形态,或许将不再是绝对的“封闭”或“开放”,而是一种动态的、分层次的开放模式,教学核心区需要相对安静的环境,而文化休闲区则可以更大程度地共享,关键是要建立起大学与城市的对话机制,让开放政策在多方协商中不断完善。

回到最初的问题:“南京大学允许进入吗?”答案正在从“有限允许”向“创造条件允许”转变,这一转变过程,实际上是中国大学重新定位自身与社会关系的缩影,当大学真正拆除有形的围墙和无形的隔阂,它才能最大限度地实现其传承文明、启迪民智的使命。

大学的围墙,不该是阻碍交流的屏障,而应是连接象牙塔与社会的桥梁,南京大学的开放探索,不仅关乎一所学校的治理智慧,更关乎中国高等教育未来走向——是走向封闭与自守,还是迈向开放与共享?这道考题的答案,需要每所大学用行动来书写。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/yulezixun/22534.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《南京大学允许进入吗:南京大学允许进入吗现在》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:甘肃最新的防疫政策1、甘肃出入最新规定:对于中高风险地区人员:建议非必要不离开甘肃,如确需离开,需严格遵守当地的防疫政策和出行要求。对于低风险地区人员:虽然可以出行,但仍需关注目的地的防疫政策,并做好个人防护,如佩戴口罩、保持社交距离...