从北京到西宁,铁轨延伸的不仅是两千公里的地理距离,更是一条贯穿中华文明肌理的隐秘脉络,当高铁列车驶离北京西站,窗外渐次更替的风景——从华北平原的麦浪到黄土高原的沟壑,再到青藏高原的草甸——恰似一幅徐徐展开的地理长卷,诉说着土地与文明之间的永恒对话,这条连接政治中心与高原门户的交通动脉,不仅重塑着时空观念,更在悄然重构中国的人文地理图谱。

北京与西宁的空间对话蕴含着深刻的历史回响,作为元明清三代帝都,北京始终是中原文明的集大成者,其城市肌理中烙印着《周礼·考工记》的营造法式,体现着“天子居中”的天下观,而西宁作为青藏高原东北缘的重镇,自古便是汉藏文化交汇的“地理缝合带”,西汉时霍去病在此设西平亭,唐代成为唐蕃古道要冲,清代更因罗卜藏丹津之乱凸显其战略价值,这两座城市的联结,实则是中原王朝与边疆地域持续互动的历史必然,每一段铁轨下都埋藏着茶马互市的驼铃与卫所制度的烽火。

现代化交通网络正在重新定义这两座城市的时空关系,1950年代开通的北京至西宁直达列车需耗时三天,1990年代压缩至二十四小时,如今高铁时代已将行程缩短至十小时以内,这种时空压缩效应引发了一系列深刻变革:青海湖的湟鱼与北京的烤鸭出现在彼此的餐桌上,塔尔寺的堆绣艺术与798的当代绘画在双城画廊间巡回展出,中关村的技术精英与三江源的生态守护者通过高速网络实时协作,这些流动不仅是物质与信息的交换,更是文化基因的双向渗透,使高原的旷野气息与都市的文明之光在铁轨上交融激荡。

这条交通轴线映射着中国区域发展的战略纵深,从北京向西推进的过程,恰似观察中国发展梯度的一面棱镜——京津冀城市群的创新引擎如何辐射西北,东部资本技术如何与西部生态资源结合,都在此找到实践注脚,兰新高铁的全线贯通,更使西宁从终点站转变为通向中亚的“西大门”,重现了古丝绸之路“咽喉之地”的功能,这种区位价值的蜕变,预示着中国正在构建一种新的空间政治经济学,其中每个城市都不再是孤立的节点,而是网络化流动中的能量交换站。

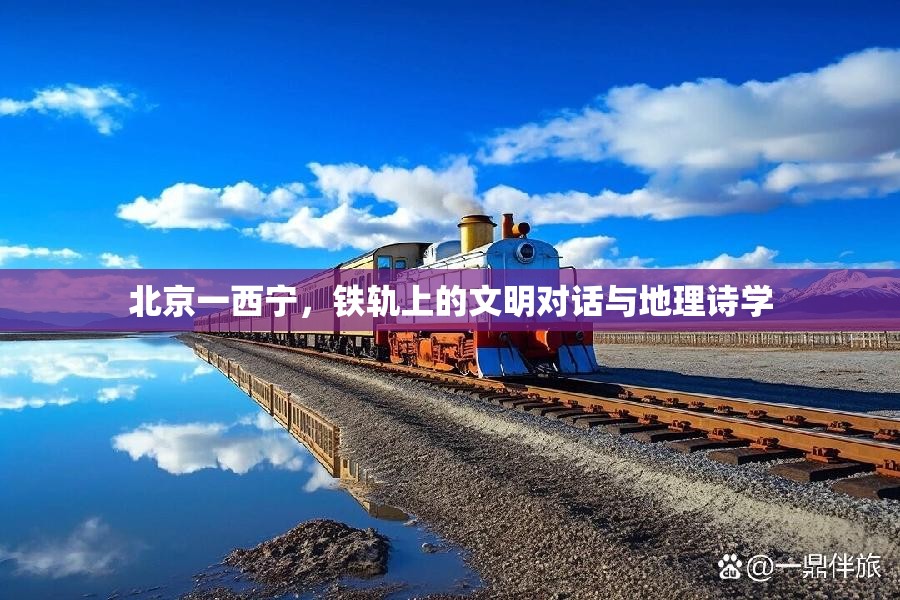

乘坐列车穿行在这条线路上,能捕捉到一种独特的地理诗学,当列车穿越太行山脉的隧道群,光明与黑暗的交替仿佛时空的呼吸节律;行驶在河西走廊时,车窗外祁连山的雪峰与戈壁滩的红柳构成色彩的狂欢;接近湟水谷地时,梯田的几何图案与清真寺的新月穹顶在阳光下交织成文明的多维拼贴,这些景观不仅是地理层面的过渡带,更是文化心理的过渡带——从中原的农耕文明到游牧文化,从儒家礼制到多元信仰,铁轨成了阅读中华文明多样性的视觉文本。

值得深思的是,这种空间联结背后的哲学意涵,中国古代的“天下观”强调中心与边缘的差序格局,而现代交通网络正在将其转化为“网络化共生”的新范式,北京与西宁的关系不再是简单的中心-边缘结构,而是互为镜像、彼此塑造的共生体:首都的现代化经验滋养高原城市发展,西宁的生态屏障功能同样守护着京津冀的可持续发展,这种新型空间关系揭示了中国式现代化的深层逻辑——不是在同质化中消灭差异,而是在互联互通中实现多元一体的共生共荣。

铁轨仍在延伸,而北京与西宁的对话永不停息,每列疾驰的列车都是穿越时空的信使,携带着文化的种子、经济的活力与人类的梦想,在这片古老而又年轻的土地上持续编织着新的地理诗篇,当我们凝视这条横跨中国地理阶梯的钢铁脉络,看到的不仅是工程技术的奇迹,更是一种文明在空间实践中展现的智慧与胸怀——在联结中尊重差异,在流动中保持根性,这正是中华文明历经数千年而永葆生机的奥秘所在。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/yulezixun/6168.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《北京一西宁,铁轨上的文明对话与地理诗学》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:石家庄市会解封吗综上所述,虽然具体的解封时间和方式尚未确定,但可以肯定的是,随着疫情的有效控制和科学技术的进步,石家庄市一定会迎来解封的一天。今日,石家庄不能全面解封,但部分低风险地区可能会放宽管控。石家庄自1月3日宣布进入战时状态并...