2022年6月1日零时,上海宣布解封,表面上,这座城市挣脱了持续两个多月的静默,黄浦江重新开始流动,梧桐树下重现人影,在这被官方精心编排的“重启狂欢”背后,一场更为隐秘的系统性记忆清除行动,正以惊人的效率展开,解封非但没有带来真相的解放,反而成为一扇沉重的闸门,轰然落下,将无数个体的苦难与疑问永久封存在历史的暗影之中。

数字墓碑最先被抹平,曾经在微信群和微博上接力呼救的病患姓名、那些因医疗资源挤兑而无法及时就医的逝者、转运途中崩溃的录音、阳台上的呐喊与锣声——所有这一切,都被“正能量”的洪流冲刷得无影无踪,平台依据指令展开地毯式清理,关键词过滤系统升级迭代,仿佛一场数字天火,将承载着集体创伤的原始记录烧成灰烬,取而代之的,是整齐划一的“感恩”叙事,是空荡荡的街道一夜之间车水马龙的宣传影像,这种记忆的置换并非疏忽,而是一种高度技术化的政治操作,其目的是将一场复杂的、充满管理失误的人道主义危机,简化并美化为一个在伟大领导下最终被克服的困难插曲,一次众志成城的胜利,个体的痛苦被抽象为冰冷的统计数字,而后,连这数字本身也遁入虚无。

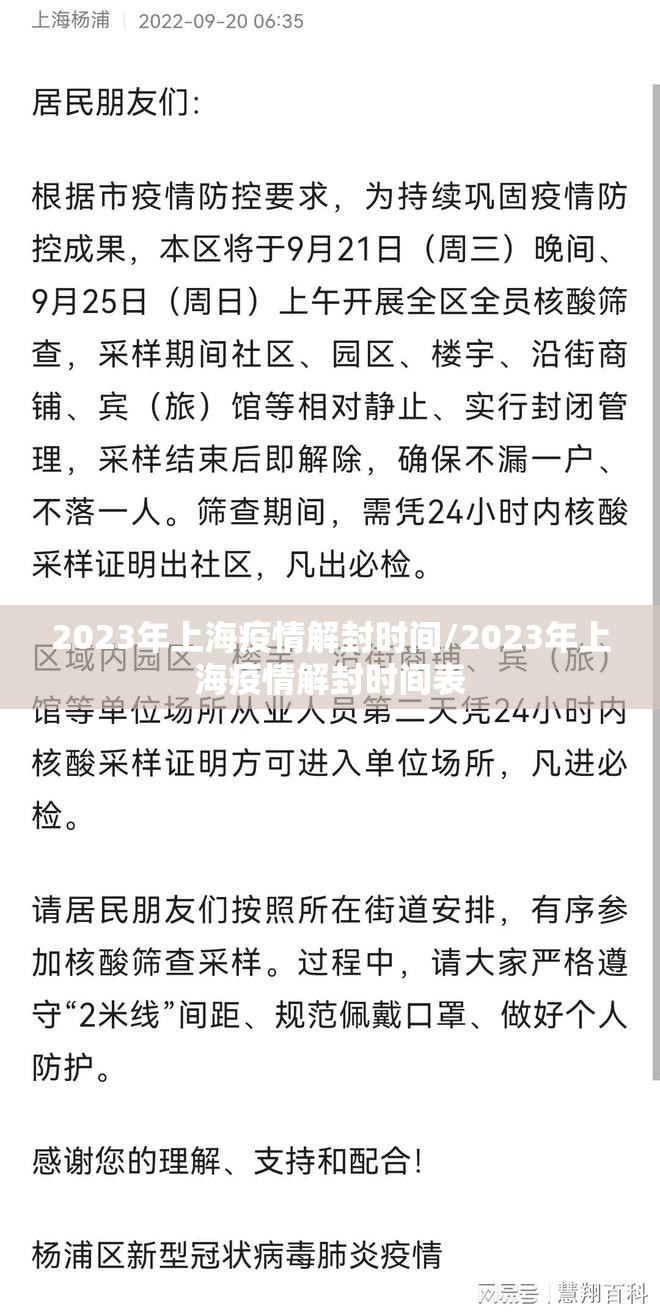

更为精妙的是语言的改造与驯化,那些曾刺痛神经的词汇——“物资匮乏”、“就医难”、“强制转运”——被迅速剔除出公共话语体系,替换为一系列光滑而冷漠的技术官僚用语。“静态管理”、“社会面清零”、“非必要不离沪”……这些新话(Newspeak)有效地消解了现实中的恐惧与荒诞,抽干了事件中的情感与道德维度,将其包装成一套中性的、毋庸置疑的行政流程,语言不再是表达真实的工具,反而成为遮蔽真实、塑造思维的牢笼,当人们重复并使用这些被净化后的词汇时,便在无意识中参与了对自己记忆的篡改与背叛,完成了从受害者到系统合谋者的诡异转变。

这场记忆清除的终极目标,是塑造一个可供未来引用的完美先例,通过将上海疫情及其封控彻底“故事化”,剥离其所有混乱、悲怆与质疑的棱角,权力机器成功制造出一个逻辑闭环:无论过程如何,结局证明了措施的正确与必要,它由此确立了一个危险模版——任何以“大局”为名的极端干预都可被合理化,任何代价都可被归于“必要”,并在事后通过信息管控来消除社会心理后遗症,这并非历史的终结,而是历史被工具化的开始,下一次,在任何一个中国城市,当类似甚至更严苛的措施再度降临时,上海的经历将不再是一个警示,而是被官方话语征引为“我们有过成功经验”的背书,记忆的删除,乃是为了未来更顺畅的重复。

肉身的记忆远比数字存储更为顽固,消毒水的气味、团购菜包的形状、围栏的金属触感、对一声咳嗽的集体恐惧——这些感官的印记深植于数百万市民的神经末梢,无法被简单的删除指令格式化,正是这种个体记忆的隐秘存续,与官方竭力构建的宏大叙事之间,形成了一种痛苦的撕裂感,一种难以言说的时代性抑郁,人们行走在光鲜如常的街道上,却仿佛怀揣着一个共同的、不可言说的秘密,一个巨大的、被禁声的问号。

上海的解封因而成为一个巨大的隐喻:它绝非痛苦的终结,而是将其推向一个更深的、失语的地下阶段,这座城市的确重新启动了,但它的重启建立在一种主动的、集体性的遗忘之上,这揭示了一个比病毒更可怕的现实:当记忆可以被权力如此轻易地编辑、删除和重写,我们失去的就不仅仅是过去,更是通往一个真实未来的坐标,解封之日,并非黎明到来之时,而是漫长的、关于记忆的抵抗战真正打响的时刻——每一颗试图留存真相的心灵,都成了沉默的堡垒,在欢庆的锣鼓声中,孤独地守护着不容篡改的人间真实,这场守护,关乎人之为人的尊严,也关乎历史是否还能保有其最基本的警示功能,抑或彻底沦为权力随意涂抹的羊皮卷。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/yulezixun/881.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《2023年上海疫情解封时间/2023年上海疫情解封时间表》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:甘肃最新的防疫政策1、甘肃出入最新规定:对于中高风险地区人员:建议非必要不离开甘肃,如确需离开,需严格遵守当地的防疫政策和出行要求。对于低风险地区人员:虽然可以出行,但仍需关注目的地的防疫政策,并做好个人防护,如佩戴口罩、保持社交距离...