从六朝古都南京到冰城哈尔滨,一条纵贯中国东部的交通大动脉,在平日里是经济与文化交流的纽带,在疫情的特殊时期,则化身为一条检验国家治理能力与社会韧性的“生命线”,两地相隔近两千公里,气候、文化、生活习惯迥异,但病毒的无差别攻击,让这两座千万级人口的特大城市,以及沿途无数城镇,共同面对着一场严峻的大考,这条线路上的“疫情需要”,已远远超出了简单的物资运输或人员管控,它是一场对精准防控、区域协同、人文关怀与科技支撑的综合考验。

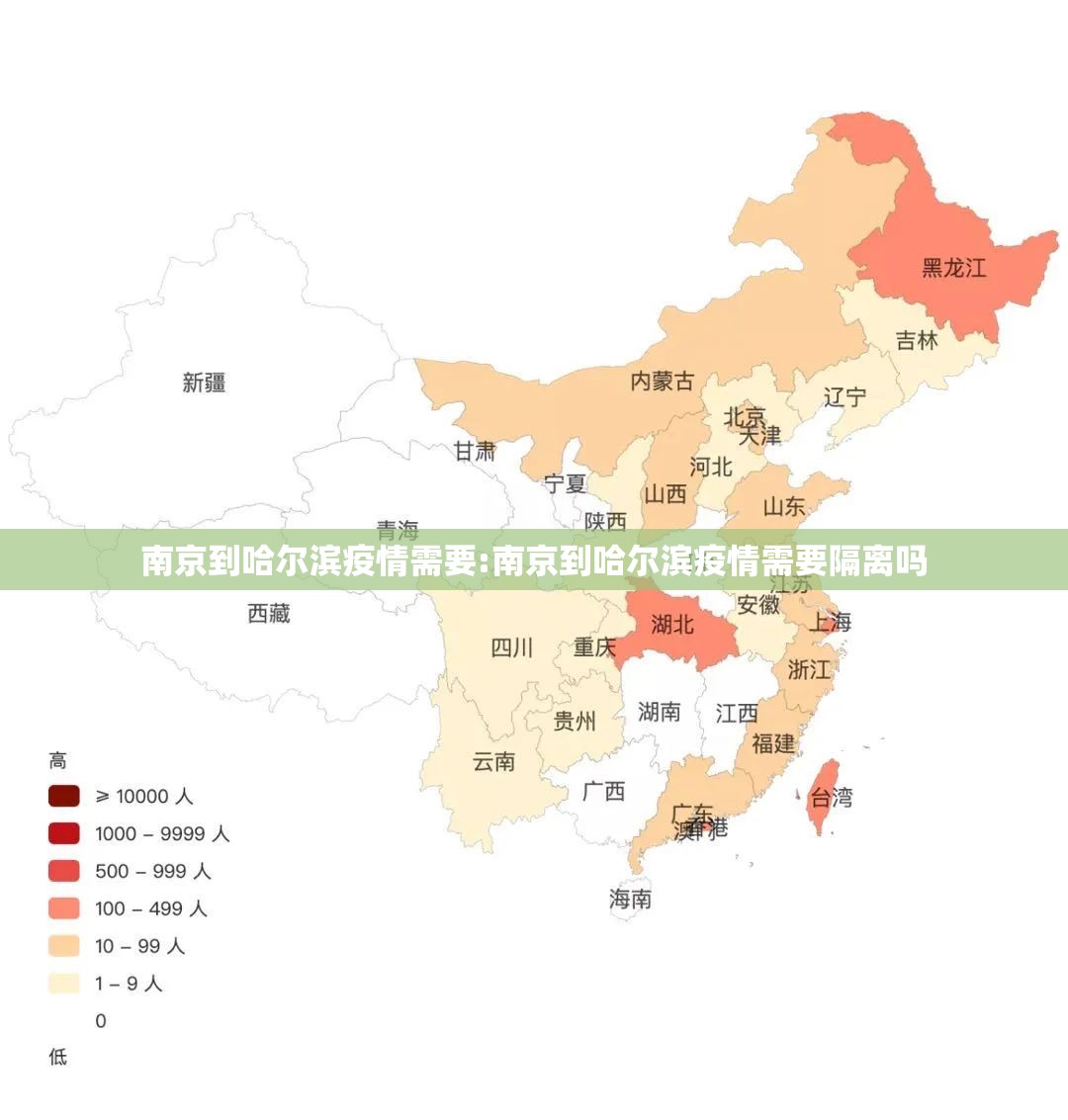

疫情需要,首先是科学与精准的“导航仪”。 南京与哈尔滨,一南一北,疫情爆发的时间、毒株类型、传播链条各不相同,倘若采取“一刀切”的防控策略,不仅成本巨大,效果也可能适得其反。“疫情需要”的核心在于基于流调溯源和大数据分析的精准研判,何时该收紧跨省流动政策?如何设置核酸证明的有效期限?怎样划定中高风险区并动态调整?这些决策都需要像高精度导航仪一样,实时根据疫情“路况”进行校准,当一地出现散发病例时,是立即“封路”还是采取“点状管控”,考验的是决策者平衡疫情扩散风险与社会经济运行的艺术,这条线路上的防控政策,必须是一套不断优化的、灵活的“动态响应系统”,而非一成不变的僵硬规定,这样才能以最小的社会代价换取最大的防控效果。

疫情需要,更是区域协同与物资保障的“补给线”。 疫情如同战时,后勤保障决定成败,南京作为长三角重要枢纽,哈尔滨是东北亚门户,一旦一方因疫情导致生产或物流受阻,另一方的支援便至关重要,口罩、防护服、检测试剂等医疗物资,以及关乎民生的蔬菜、粮油等生活物资,需要在这条南北通道上高效、畅通地流动。“疫情需要”意味着必须建立一套超越行政区划的协同保障机制,无论是2021年南京疫情期间各地医疗队的驰援,还是哈尔滨冬季抗疫时南方省份的物资支持,都彰显了“全国一盘棋”的力量,确保这条“补给线”在任何情况下都不中断,需要统一的指挥协调、绿色的物流通道和无数货运司机、快递员的逆行坚守,这是将“孤岛”连成“大陆”的关键,是抵御疫情冲击的经济血脉。

疫情需要,还是信息互通与人心相通的“连接桥”。 在物理距离被防控措施拉远的背景下,信息的透明与对称变得尤为重要,两地政府需要及时、准确地互通疫情信息,避免因信息差导致的误判和恐慌,对于流动于两地之间的人们——无论是求学的学子、务工的人员还是探亲的家属——“疫情需要”的是一套清晰、易懂、可操作的出行指南和帮扶政策,他们的焦虑与困难需要被看见、被回应,社区网格员的耐心解答、12345热线的及时反馈、社交媒体上的互助信息,构成了这座无形桥梁的基石,更重要的是,要杜绝基于地域的歧视和污名化,营造同心抗疫的社会氛围,疫情阻隔了空间,但不应阻隔善意与理解,这座“心桥”的坚固程度,直接关系到社会凝聚力和民众的配合度,是最终战胜疫情的心理基础。

疫情需要,最终是科技赋能与常态长效的“未来路”。 从南京到哈尔滨的抗疫实践,也是一场科技应用的集中展示,健康码的全国互认、行程卡的大数据追踪、线上问诊平台的普及、智能消杀设备的运用,科技正在重塑疫情防控的形态,这条线路上的“疫情需要”,启示我们必须将有效的临时措施转化为常态长效的公共卫生机制,如何进一步完善跨区域公共卫生事件应急响应体系?如何将疫情期间发展起来的数字治理能力应用于日常的城市管理?如何加强公共卫生人才培养和科研攻关?思考并解决这些问题,是为了当下一次公共卫生危机来临时,我们能更加从容、更有准备地守护好从南京到哈尔滨,乃至全国每一寸土地上的生命健康与生活秩序。

从南京到哈尔滨的“疫情需要”,是一份内涵丰富的考卷,它考核的不仅是病毒检测、病例救治的医疗硬实力,更是精准施策的科学决策力、区域协同的组织动员力、信息透明的人文关怀力以及科技引领的未来洞察力,守住这条千里生命线,需要我们以更大的智慧、更深的同情和更强的韧性,共同作答,当疫情的阴霾最终散去,这条通道上凝聚的经验与教训,必将成为推动国家治理体系和治理能力现代化的一笔宝贵财富。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zlan/22550.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《南京到哈尔滨疫情需要:南京到哈尔滨疫情需要隔离吗》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:上海疫情是什么意思啊?上海疫情是指在上海市出现的病毒感染事件。以下是对上海疫情的详细解释:应急响应与防控措施:上海市已经启动了应急响应机制,以应对疫情。采取了一系列的防控措施,如加强医疗队伍的力量、增加防护物资的储备等。疫情状态:目前,上...