在表里山河的壮阔画卷中,山西静卧于华北腹地,如同一部厚重的史书,承载着五千年文明的璀璨篇章,当历史的车轮驶入现代,这片曾经孕育华夏文明的沃土,却染上了一种复杂的“病症”——非生理之疾,而是一种交织着环境创伤、经济困局与文化失落的结构性症候,山西之病,是山河的呼吸阵痛,是文明古地的现代性困境,更是一场关乎生存与尊严的艰难求索。

山西之病,最直观者莫过于其环境呼吸系统的沉疴,作为中国的“煤海”,山西数十年来以血肉之躯支撑着国家工业化的钢铁脊梁,却也付出了惨痛代价,那些被掏空的地下世界,不仅改变了地质结构,更在表面留下了千疮百孔的生态伤疤,空气中弥漫的煤尘,河流中流淌的黝黑,土地上裂缝如网——这一切构成了山西特殊的“尘肺病”,数据显示,山西人均碳排放量曾长期位居全国前列,而水资源人均占有量却远低于国际严重缺水线,这种呼吸的阻滞,不仅是自然生态的危机,更是生活在这片土地上人们日常体验的异化:清晨推窗不见远山,夜晚仰望难觅星辰,孩童的画笔中天空总是灰蒙,当山河失去了原本的颜色,当乡愁失去了依附的景观,这是一种怎样深层的文化创伤?

山西之病,更深层者在于其经济肌体的结构性失衡,长期以来,煤炭经济如同一种“资源鸦片”,让山西陷入了“资源诅咒”的怪圈,一煤独大的产业结构,使得经济脆弱如沙堡,随煤炭价格的波动而起伏不定,那些因煤而兴的城市,也因煤而困,面临着产业单一、人才外流、创新乏力的多重困境,山西丰富的文化资源却如沉睡的宝藏,未能有效转化为发展优势,从晋商票号的金融智慧,到遍布全国的关帝庙承载的忠义精神;从云冈石窟的佛陀微笑,到平遥古城的晋商风华——这些文化基因本应成为经济转型的活水,却在相当长时间内被忽视,经济的“偏食症”导致发展动能的单一化,如同一个肌体只锻炼了右臂,而左臂日渐萎缩。

山西之病,最隐痛者莫过于其文化血脉的慢性流失,这片土地曾是华夏文明的摇篮,是“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”的集体记忆源头,在现代化浪潮的冲击下,传统文化的根系正在松动,古村落以惊人的速度消失,地方戏曲面临传承断层,年轻一代对本土文化的认同感逐渐淡漠,更令人忧心的是,煤炭经济塑造了一种特定的文化心理——对资源的依赖、对短期利益的追逐、对创新风险的规避,这种“资源依赖型人格”在一定程度上消解了晋商“诚信进取”的精神传承,当文化的自愈能力减弱,当精神的家园荒芜,这种“文化贫血症”比经济下滑更为致命。

诊断病症是为了寻求治愈,今日之山西,已然开启了艰难而坚定的自我疗愈,从“煤炭革命”到能源转型,从文旅融合到科技创新,山西正在尝试打破资源诅咒的魔咒,太原的蓝天数量逐年增多,汾河的水质持续改善,废弃矿区变身光伏基地,传统村落发展文创旅游——这些变化虽不足以瞬间扭转百年积弊,却昭示着方向,尤为重要的是,山西开始重新审视自身的文化资本,从“挖煤”转向“挖文化”,让沉睡的文化基因重新激活。

山西之病,是古老文明在现代转型中的典型症候,它的呼吸阵痛,它的经济困局,它的文化失落,不仅仅是山西一地的问题,更是所有资源型地区、所有文明古地面临的共同挑战,治愈这种“病”,需要的不仅是技术手段的干预,经济结构的调整,更需要的是一场文明的涅槃——在现代化进程中重新找到传统与现代的平衡点,在工业文明的铁轨旁保留文化多样性的绿洲。

当山西能够自由呼吸,当经济肌体恢复活力,当文化血脉重新充盈,这片山河故地将不再仅仅是中国的“病体”,而将成为文明重生的样板,病愈之后的山西,将以其独特的智慧向世界证明:真正的可持续发展,不仅是经济的绿色转型,更是文化的创造性传承,是人与自然、传统与现代的和谐共生,这场疗愈之旅,关乎山西,亦关乎每一个在现代化浪潮中寻找自我定位的文明体。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zlan/26141.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

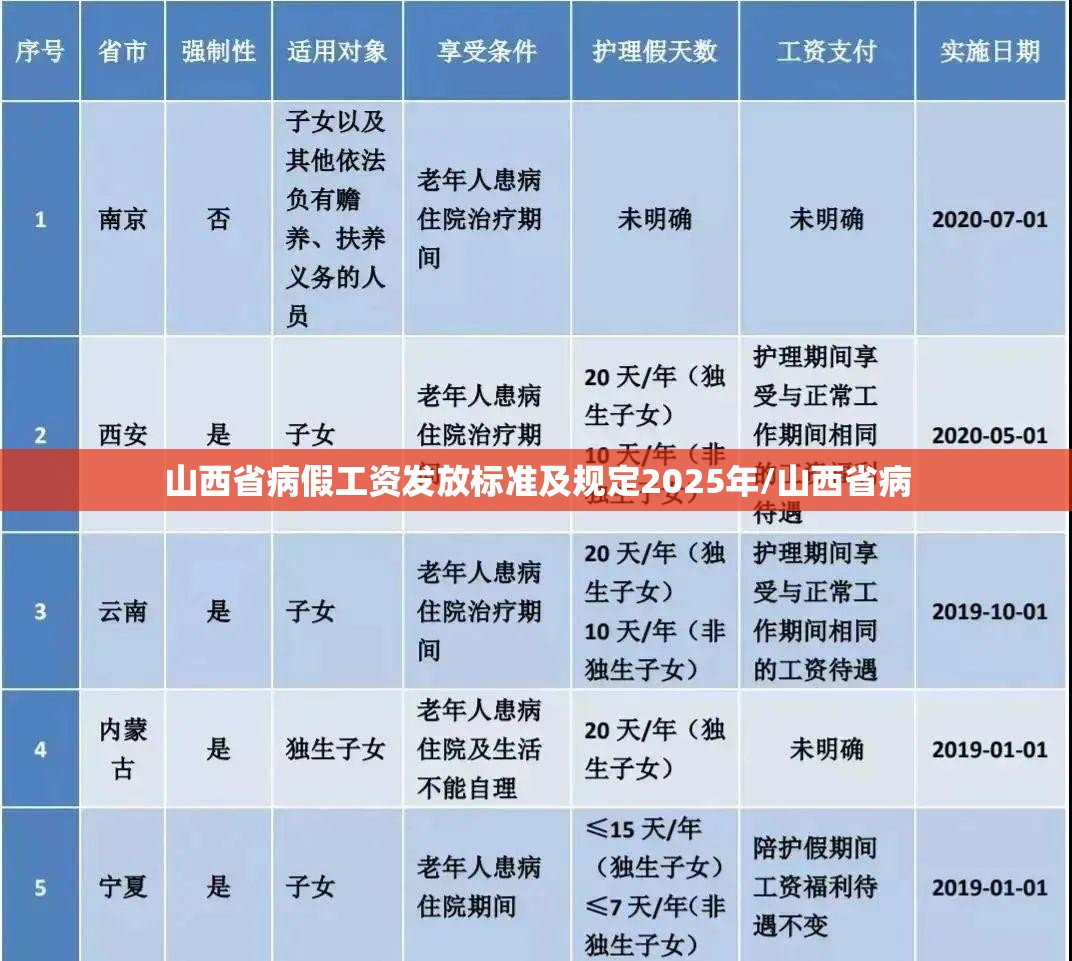

希望本篇文章《山西省病假工资发放标准及规定2025年/山西省病》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

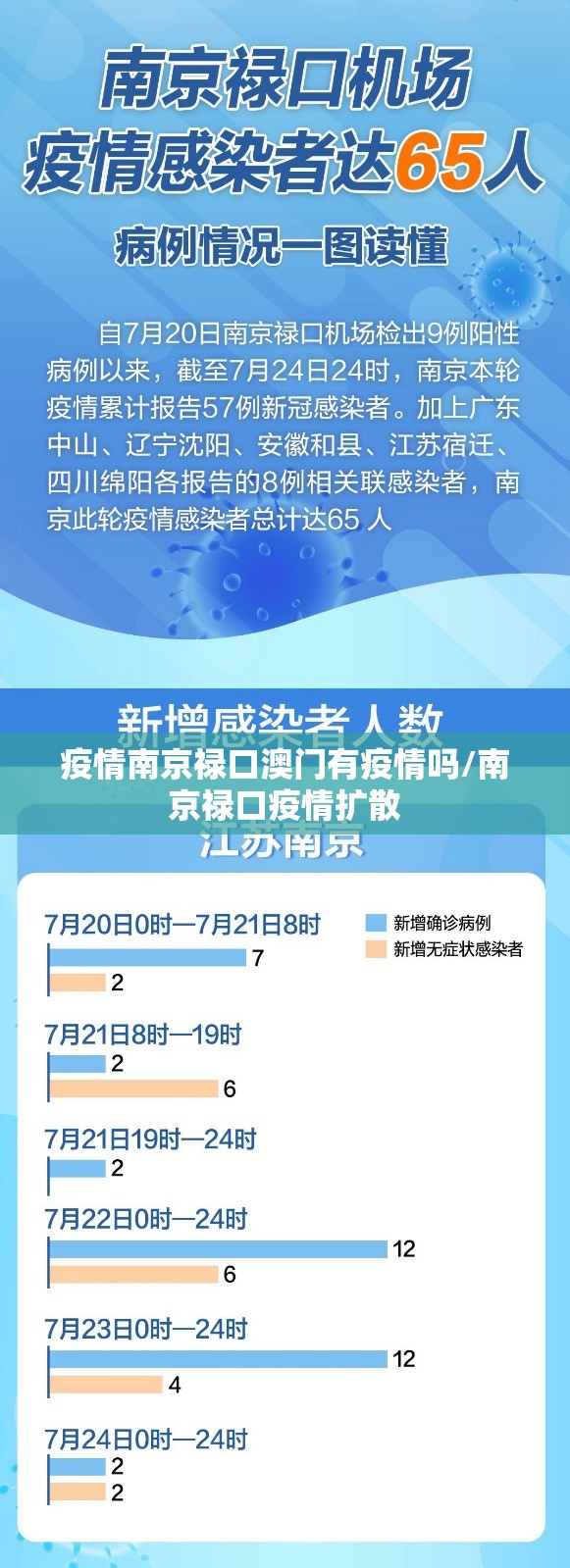

本文概览:上海疫情是什么意思啊?上海疫情是指在上海市出现的病毒感染事件。以下是对上海疫情的详细解释:应急响应与防控措施:上海市已经启动了应急响应机制,以应对疫情。采取了一系列的防控措施,如加强医疗队伍的力量、增加防护物资的储备等。疫情状态:目前,上...