一则“上海传染病已有7人死亡”的消息引发社会广泛关注,在现代化医疗体系高度发达的今天,这样的新闻依然刺痛着公众的神经,这不仅是七个家庭的悲剧,更是对城市公共卫生防控网络的一次严峻考验,事件背后,折射出传染病防控的复杂性、城市治理的挑战,以及我们对生命健康权的深刻反思。

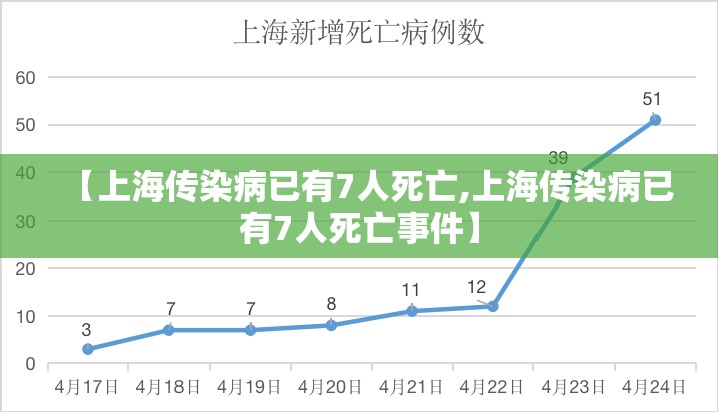

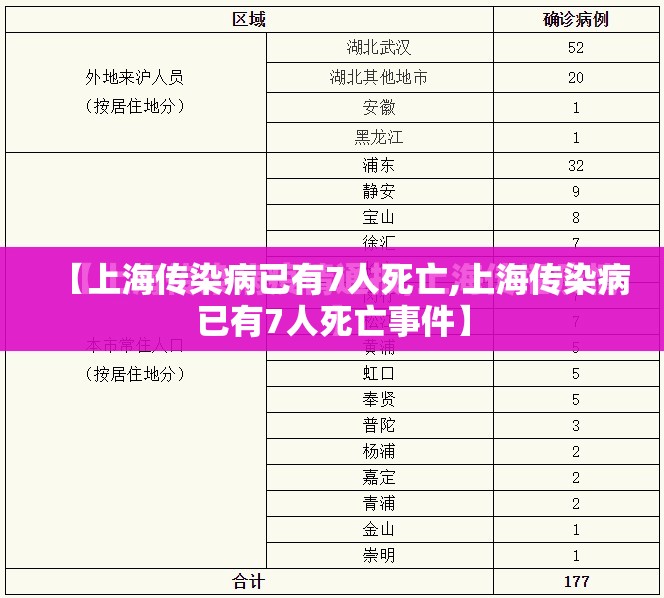

据上海市卫生健康委员会通报,此次疫情为一种呼吸道传染病局部暴发,目前已确诊数十例感染病例,其中7例因基础疾病严重合并感染导致死亡,相关部门迅速启动应急响应,隔离病例、追踪密接、加强消杀,并呼吁公众保持警惕,数字背后的个体命运与系统漏洞,仍需我们深入审视。

传染病:人类永恒的“隐形敌人”

传染病从未远离人类文明,从历史上的黑死病、天花,到近年的SARS、甲流、新冠肺炎,每一次疫情暴发都是对社会应对能力的极限测试,上海作为国际化大都市,人口密集、流动性高,传染病的传播风险本就高于一般地区,此次事件再次提醒我们,微生物的变异与传播无国界,现代医学的进步虽能降低死亡率,却无法完全杜绝疫情的发生。

值得注意的是,此次死亡的7例病例多数伴有慢性基础疾病或免疫功能低下,这揭示了传染病致命性的一个关键特征:它往往“欺弱怕强”,对弱势群体造成不成比例的伤害,在老龄化加剧、慢性病高发的社会背景下,这一现象尤其值得警惕,公共卫生政策必须更加关注脆弱人群的保护,将“精准防控”理念延伸至社区与家庭。

城市公共卫生体系的“压力测试”

上海曾以“精准防控”模式在新冠疫情期间备受赞誉,但此次事件暴露出体系仍存在短板,传染病监测网络的灵敏度有待提升,从首例病例出现到预警机制启动,是否存在时间差?基层医疗机构对罕见病原体的识别能力是否充足?这些问题直接关系到防控的“黄金窗口期”。

医疗资源的配置与调度面临挑战,突发疫情可能导致部分医院短时间内负荷过重,重症监护床位、专业医护人员、特效药物等资源若分配不均,将直接影响救治效率,公众健康素养的差异也会影响防控效果——部分人可能因忽视早期症状或迷信偏方而延误治疗。

更重要的是,信息透明与舆论引导的平衡至关重要,及时、准确的信息发布能遏制谣言传播,稳定公众情绪,但过度渲染恐慌也可能引发社会焦虑,如何在保障知情权的同时避免制造混乱,是对政府沟通智慧的考验。

从“治已病”到“防未病”:构建韧性社会的路径

面对传染病的持续威胁,被动应对远远不够,我们必须转向更前瞻的公共卫生治理模式:

-

强化监测预警体系:利用大数据、人工智能等技术,建立病原体变异预测模型,实现“早发现、早报告、早处置”,加强实验室检测能力,提升对新发传染病的识别速度。

-

完善分级诊疗制度:通过家庭医生签约服务,将防控关口前移至社区,对老年人、慢性病患者等重点人群建立健康档案,定期随访,确保疫情暴发时能快速定位高风险个体。

-

推动全民健康素养提升:加强公共卫生教育,普及疫苗接种知识,倡导科学防护习惯,公众对传染病的认知水平,直接影响防控措施的落地效果。

-

加强全球合作与科研攻关:传染病无国界,上海作为全球城市,应积极参与国际公共卫生合作,共享病原数据、协调防控策略,支持抗病毒药物、疫苗等研发,储备应对未来疫情的科技武器。

生命的重量:超越数字的思考

每一起死亡病例都不是冰冷的统计数字,他们可能是谁的父母、子女或挚友,他们的离去让家庭破碎、让社区悲恸,在讨论防控策略时,我们更需铭记:公共卫生的终极目标是守护每一个具体而微的生命。

此次事件也应促使我们反思生活方式与生态环境的关系,城市化、气候变化、野生动物贸易等因素可能加剧传染病的溢出风险,尊重自然规律、推动可持续发展,本质上是降低未来疫情暴发的长远之策。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zlan/27912.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【上海传染病已有7人死亡,上海传染病已有7人死亡事件】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:上海疫情是什么意思啊?上海疫情是指在上海市出现的病毒感染事件。以下是对上海疫情的详细解释:应急响应与防控措施:上海市已经启动了应急响应机制,以应对疫情。采取了一系列的防控措施,如加强医疗队伍的力量、增加防护物资的储备等。疫情状态:目前,上...