清晨七点半,南京城并未像往常一样,因通勤和上学的人流车流而变得喧嚣,学校的上课铃声没有响起,教室里空无一人,操场上一片寂静,取而代之的,是无数家庭中亮起的屏幕和孩子们居家学习的身影,因为一纸“停课”通知,这座历史悠久、教育发达的省会城市,暂时切换到了另一种运行模式。“停课”二字,看似简单,却像一块投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪,引发我们对城市应急管理、教育韧性与家庭责任的深度思考。

停课之因:非一日之寒,乃应急之策

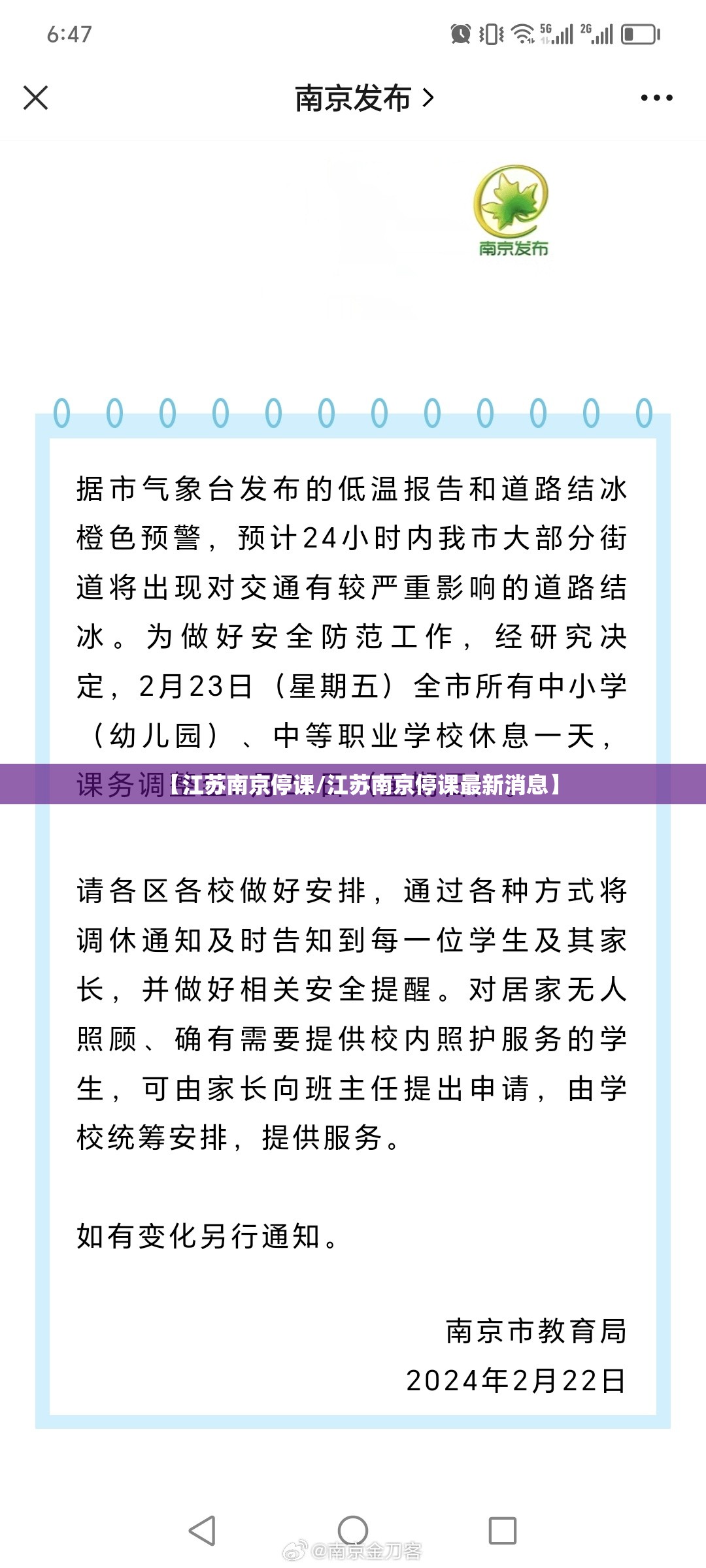

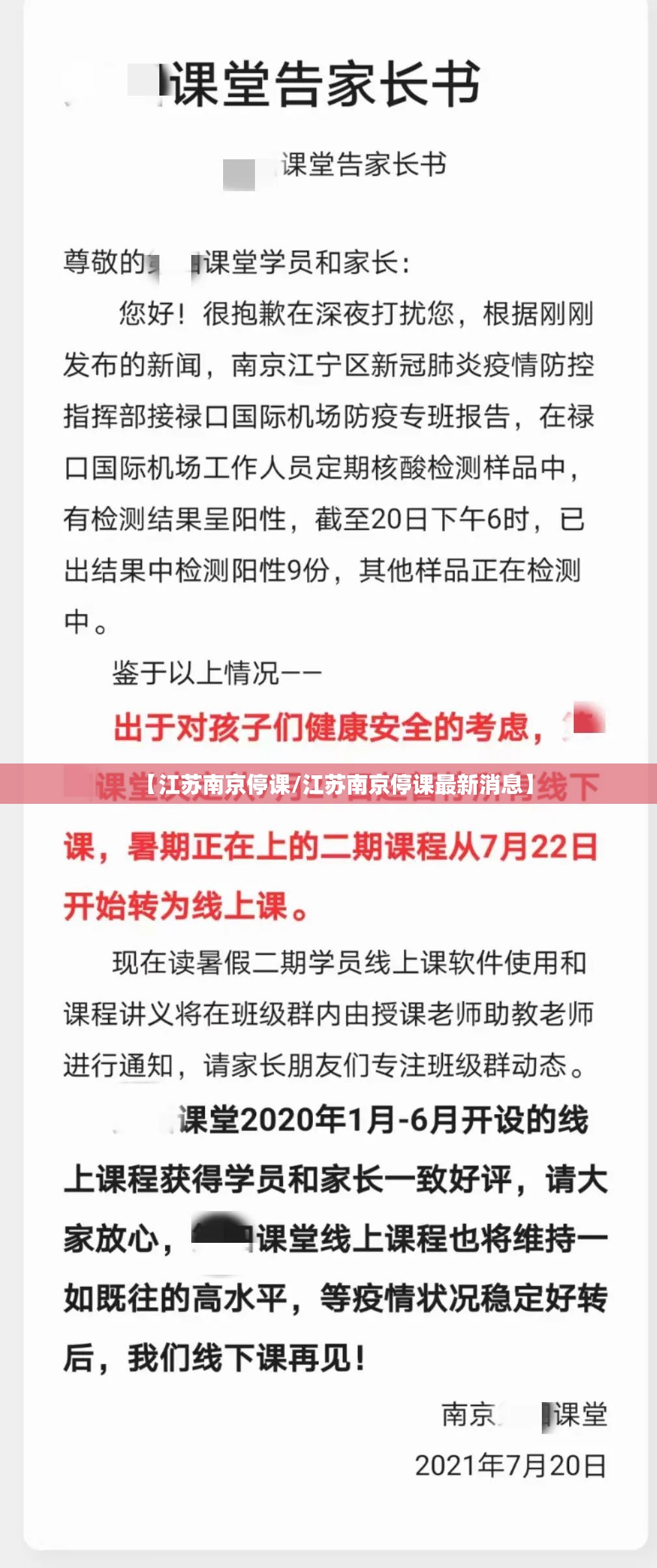

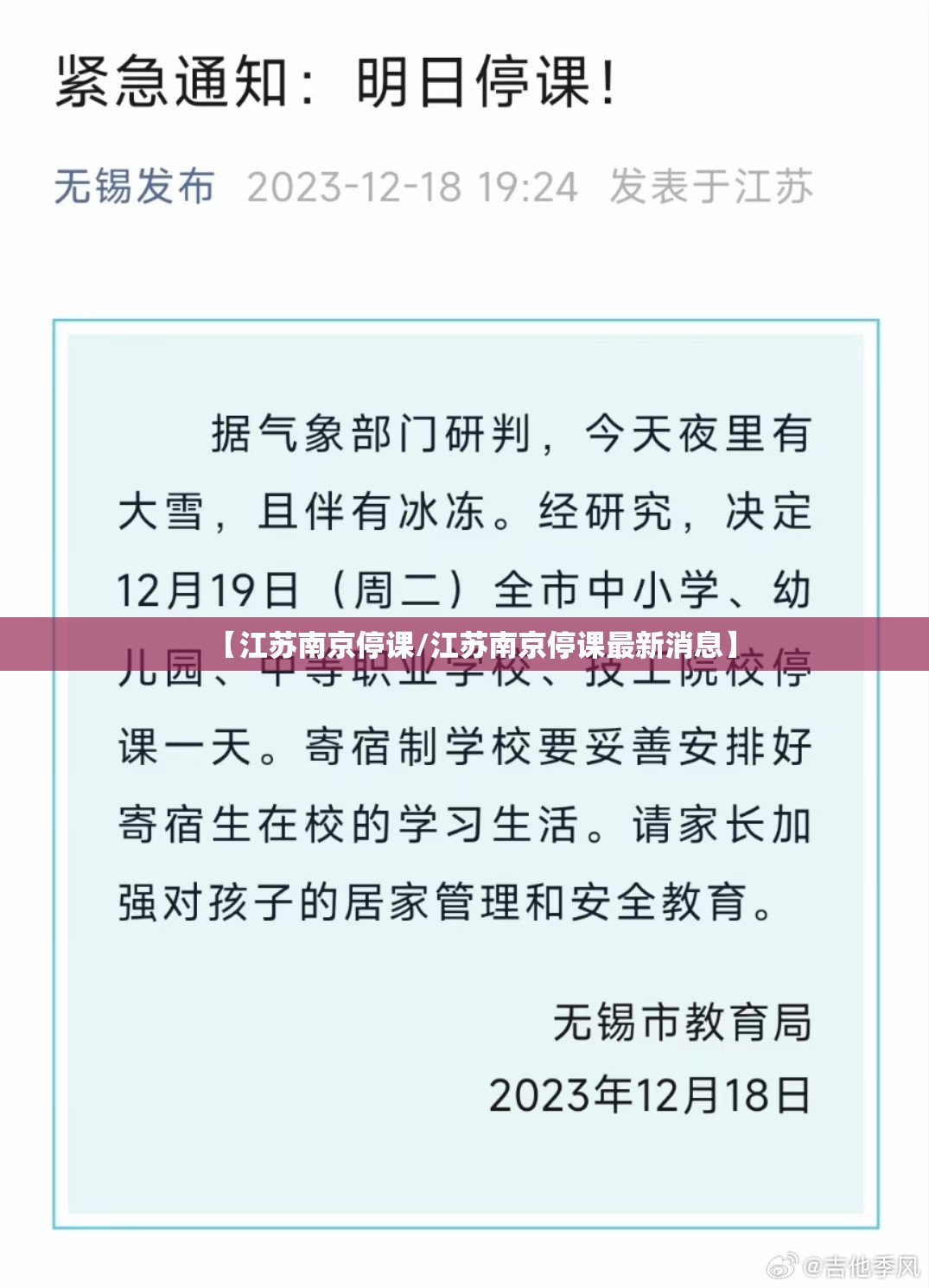

南京此次停课,并非孤立事件,它通常是应对极端天气(如暴雪、暴雨)、重大公共安全事件(如此前疫情期间的防控需要)或区域性突发状况的审慎决策,这座位于长江下游的城市,气候复杂,偶发的极端天气可能对上下学途中的交通安全构成严重威胁,教育部门与气象、应急管理等部门联动,基于科学研判,果断按下校园生活的“暂停键”,首要目标是保障每一位师生生命安全与身体健康,这体现了城市管理中人本主义的关怀与底线思维,是将潜在风险降至最低的负责任之举,停课指令的下达,往往伴随着严密的信息发布机制,通过学校通知群、政务新媒体、新闻媒体等多渠道迅速触达每一个家庭,确保信息无死角,这本身就是城市应急管理体系现代化的一次实战检验。

停课之时:多方联动的“静”与“动”

停课期间,城市表面呈现一种“静”态——校园空了,但这“静”的背后,是多方力量高效“动”起来的成果。

-

教育系统的“云端”坚守: “停课不停学”从口号迅速转化为行动,各学校迅速启动线上教学预案,教师们化身“主播”,利用各类在线教育平台,通过直播授课、录播推送、在线答疑、作业批改等方式,努力将停课对教学进度的影响降到最低,课程表或许调整,但学习的连贯性得以维系,这既是对过去几年线上教育经验的一次巩固与提升,也是对教育信息化成果的检验,这也暴露出数字鸿沟、学生自律性差异、长时间屏幕学习对视力影响等新挑战,促使教育工作者不断反思与优化线上教学模式。

-

家庭角色的“临时”转换: 停课给无数家庭带来了即时挑战,双职工家庭面临“孩子谁来看护”的难题;家长们需要兼顾工作和监督孩子学习、照顾饮食起居的双重任务,压力倍增,家庭瞬间变成了“临时学校”,家长需要扮演起“临时班主任”和“生活辅导员”的角色,这既是对家庭应急能力的考验,也意外地提供了亲子共处、共同成长的契机,如何平衡工作与家庭,如何引导孩子自主学习、合理安排时间,成为每个停课家庭必须面对的课题。

-

社会服务的“托底”支持: 对于确实无人看护的学生,部分单位和社区也曾探索提供必要的托管服务,体现了社会关怀的温度,城市的水、电、气、网等基础设施保障部门则需更加绷紧弦,确保居家学习、办公的基本需求,公共交通系统也可能根据实际情况调整运力,整个城市在一种“低速但关键”的模式下保持运转。

停课之后:反思与构建更具韧性的未来

每一次停课,都是一次宝贵的压力测试和反思机会,它促使我们思考:

- 教育韧性的构建: 如何进一步完善线上线下融合的教学模式,使其更科学、更高效、更富有人文关怀?如何加强学生的自主学习能力和心理韧性培养,以应对未来可能的不确定性?

- 城市应急体系的优化: 停课决策的标准能否更精细化(如分区域、分学段)?信息发布和响应机制能否更迅捷、更精准?对特殊困难群体的帮扶措施能否更到位?

- 家校社协同的深化: 如何建立更常态化的家校沟通与协作机制,共同提升应对突发事件的能力?社区能否在应急状态下发挥更大的支持和缓冲作用?

- 生命教育与风险意识的普及: 停课本身也是一堂生动的公共安全课,它提醒我们,敬畏自然、科学防范、居安思危的意识,应更深地融入日常教育和生活中。

江苏南京的“停课”,远非一个简单的放假通知,它是城市运行在特殊条件下的紧急切换,是教育系统面对危机的韧性体现,是无数家庭责任与温情的集中展示,更是推动城市治理和教育改革迈向更深层次的一次契机,当校园的暂停键被按下,整个城市的学习、关爱与反思并未停止,反而在另一种模式下加速进行,我们期待,每一次这样的“暂停”,都能转化为构建更安全、更智慧、更具韧性的未来南京的宝贵动力,风雨过后,校园必将重现欢声笑语,而经历此次“暂停”所收获的经验与思考,将如基石般,铺垫这座城市更加稳健前行之路。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zshizhishi/19421.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【江苏南京停课/江苏南京停课最新消息】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:7月澳门出入境最新消息1、港澳通行证7月新政策主要包括以下内容:港澳居民来往内地通行证(非中国籍)签发:自2024年7月10日起,中华人民共和国出入境管理局开始签发港澳居民来往内地通行证(非中国籍)。这一政策针对的是香港特别行政区、澳门特...