从南京到西宁,直线距离约一千七百公里,在往常,这不过是飞机舷窗外几小时流转的云海,或是高铁上睡一觉、看几部电影便可跨越的时空,当“隔离”这个词楔入这段旅程,一切熟悉的尺度都失效了,它不再仅仅是一次物理位移,而演变成一场被无限拉长、充满不确定性的现代奥德赛,这段被“隔离”政策重新定义的旅途,如同一把冰冷而精确的尺子,丈量出我们与远方之间,那比想象中更为复杂和脆弱的地理与心理联系。

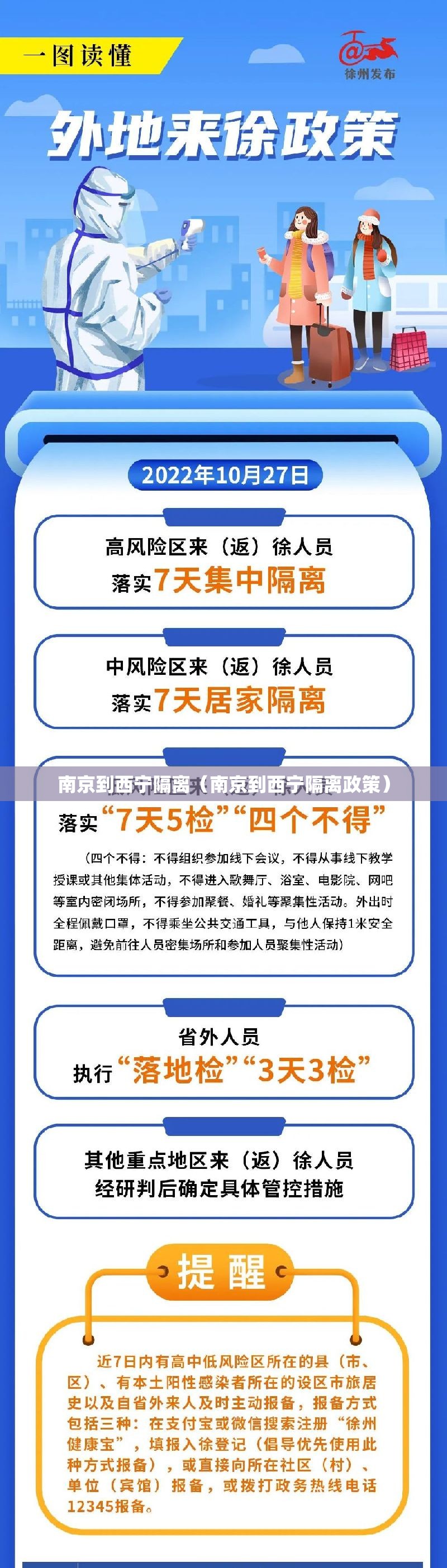

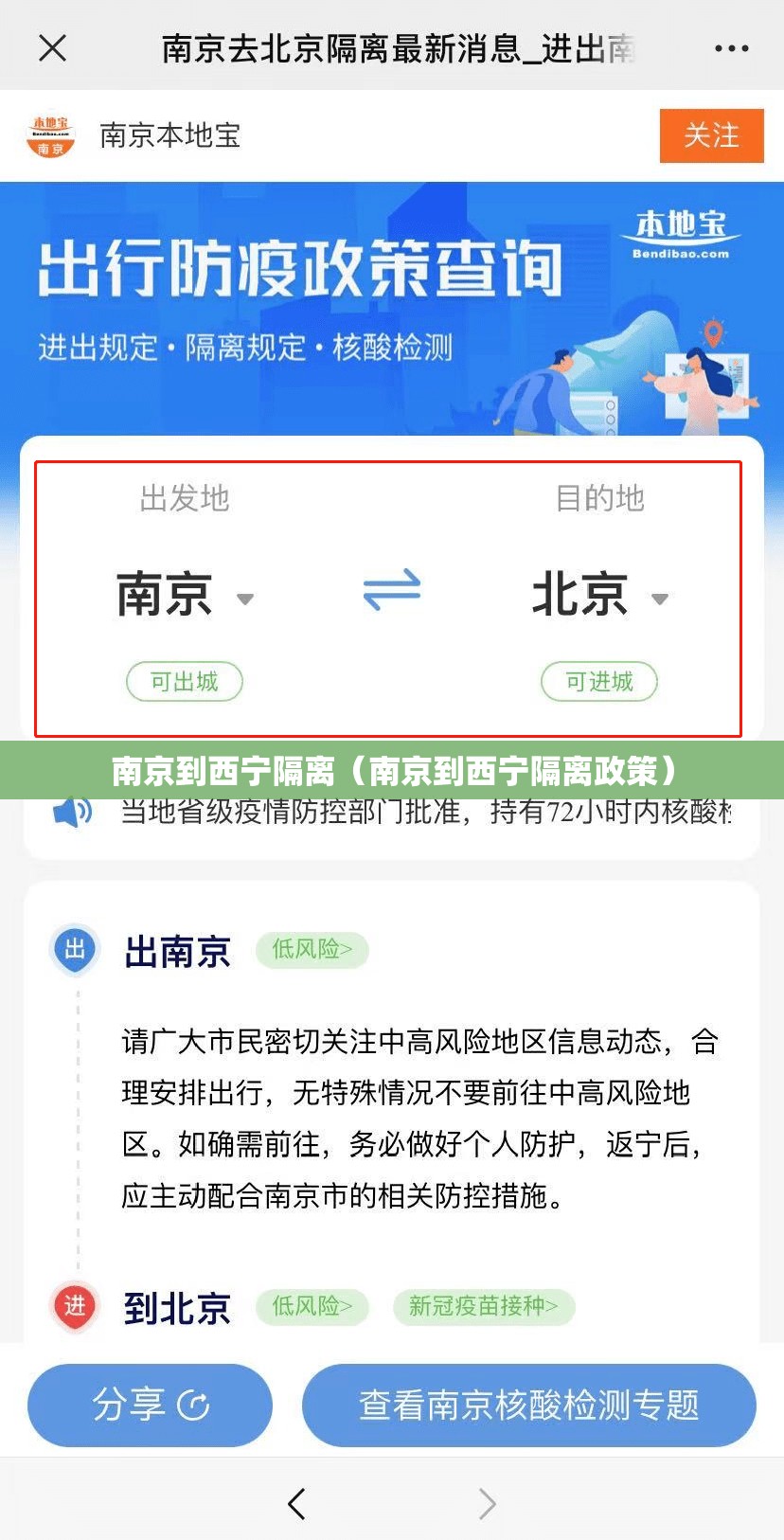

出发前的准备,是一场信息战的预演,目的地西宁的防疫政策,像高原的天气一样瞬息万变,它不再仅仅是查询航班号和酒店价格,而是陷入社区、疾控中心、机场客服等多方信息源的迷宫之中,哪个区是风险区?核酸报告需要多少小时内的?抵达后是“7+3”还是“3+2”?各种缩写和数字组合,构成了一套全新的通关密码,每一个电话的确认,每一份公告的研读,都伴随着一丝焦虑,行李箱里,除了御寒的衣物,塞满了口罩、消毒湿巾和常备药品,仿佛不是去旅行,而是奔赴一场存在潜在风险的远征,南京的家与西宁的城,在心理上被拉远了,中间隔着一道由政策、文件和健康宝弹窗构筑的无形关隘。

旅途中的交通枢纽,曾是现代人自由穿梭的节点,此刻却成了风险与管控的象征,南京禄口机场的安检门前,队伍安静而有序,口罩遮蔽了大部分表情,只剩下一双双警惕或疲惫的眼睛,飞机舱内,空气凝滞,往常的餐食服务被简化为一小瓶矿泉水,邻座之间下意识的避让,形成一种默契的社交距离,这段数小时的飞行,仿佛一个悬置于正常时空的泡泡,你不知道降落后等待你的是什么——是自由,还是一纸隔离通知,当广播里响起“即将降落西宁曹家堡国际机场”时,心跳往往会加速,那是一种对未知命运的忐忑。

真正的考验,从踏上西宁的土地开始,行程码、健康码、核酸检测报告,一样都不能少,出口处穿着防护服的工作人员,是这段旅程的最终裁判,幸运者,绿码通行,融入高原古城的人流;不幸者,则被引向专门的通道,开启一段计划外的“隔离”时光,笔者曾听闻有旅人,因出发地一例突如其来的阳性病例,而在抵达西宁后被直接送至隔离酒店,预订的青海湖、塔尔寺之旅瞬间化为泡影,窗外西宁的灯火,成了可望不可即的风景,这时的“隔离”,是一堵实实在在的墙,将个体与近在咫尺的城市文明强行剥离,它粗暴地改写了旅行的意义,从探索未知变为承受禁锢。

正是在这种极端的静止中,人对时空的感知反而变得敏锐而深刻,隔离的房间,成了一个扭曲的时空容器,身体被限制在方寸之地,精神却可以无限漫游,你会前所未有地关注窗外的一片云、一棵树的摇曳,西宁干燥而清澈的阳光,成为一天中最珍贵的馈赠,你开始反思这趟旅程的初衷:是为了逃离,还是为了寻找?当外部世界的行动自由被剥夺,内部世界的波澜壮阔才得以显现,从南京到西宁,地理上的跨越或许被“隔离”中断,但心灵的距离,却可能在这种被迫的停顿中完成了一次更深的抵达,我们与远方的关系,或许不只是“到达”,更包含一种深刻的“凝视”与“联结”,哪怕这种联结是以一种非常规的方式完成。

“南京到西宁隔离”这段特殊时期的特殊经历,像一块试金石,考验着社会的治理智慧、个体的承受能力,以及人与人之间的理解与温情,它是一份时代印记鲜明的个人叙事,记录了在宏大公共卫生事件背景下,个体命运如何被悄然改变,当疫情终将过去,隔离成为历史名词,这段记忆或许会提醒我们:曾经,一段平凡的旅程需要如此多的勇气与运气;曾经,自由呼吸、畅行无阻,本身就是一种值得倍加珍惜的幸福,而从南京到西宁这条路,也将在我们的生命地图上,永远标记着一处名为“隔离”的、复杂而独特的坐标。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zshizhishi/22581.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《南京到西宁隔离(南京到西宁隔离政策)》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:7月澳门出入境最新消息1、港澳通行证7月新政策主要包括以下内容:港澳居民来往内地通行证(非中国籍)签发:自2024年7月10日起,中华人民共和国出入境管理局开始签发港澳居民来往内地通行证(非中国籍)。这一政策针对的是香港特别行政区、澳门特...