在南京的街巷名录里,江西路是一个极易被忽略的名字,它不长,也不宽,蜷缩在城市的某个角落,如同被时光遗忘的老者,没有中山路的繁华,没有颐和路的声名,它只是一条普通的城市道路,却在不经意间,成为了这座城市记忆的隐秘载体。

江西路的名字本身,就是一部微缩的地方志。“江西”二字,指向的是那片毗邻江苏的赣鄱大地,这命名遵循着中国城市街道的普遍法则——以省市名称为道路命名,构建着一种国家空间的符号秩序,在南京的肌体上,镶嵌了“江西”这一异乡的符号,每天,无数南京人行经于此,口中念着“江西”,脚下踩着南京,这条街,在命名的刹那,便注定了其身份的暧昧与双重——它既是地理上的实在,也是文化上的“他者”,是本土与他乡的奇妙叠合。

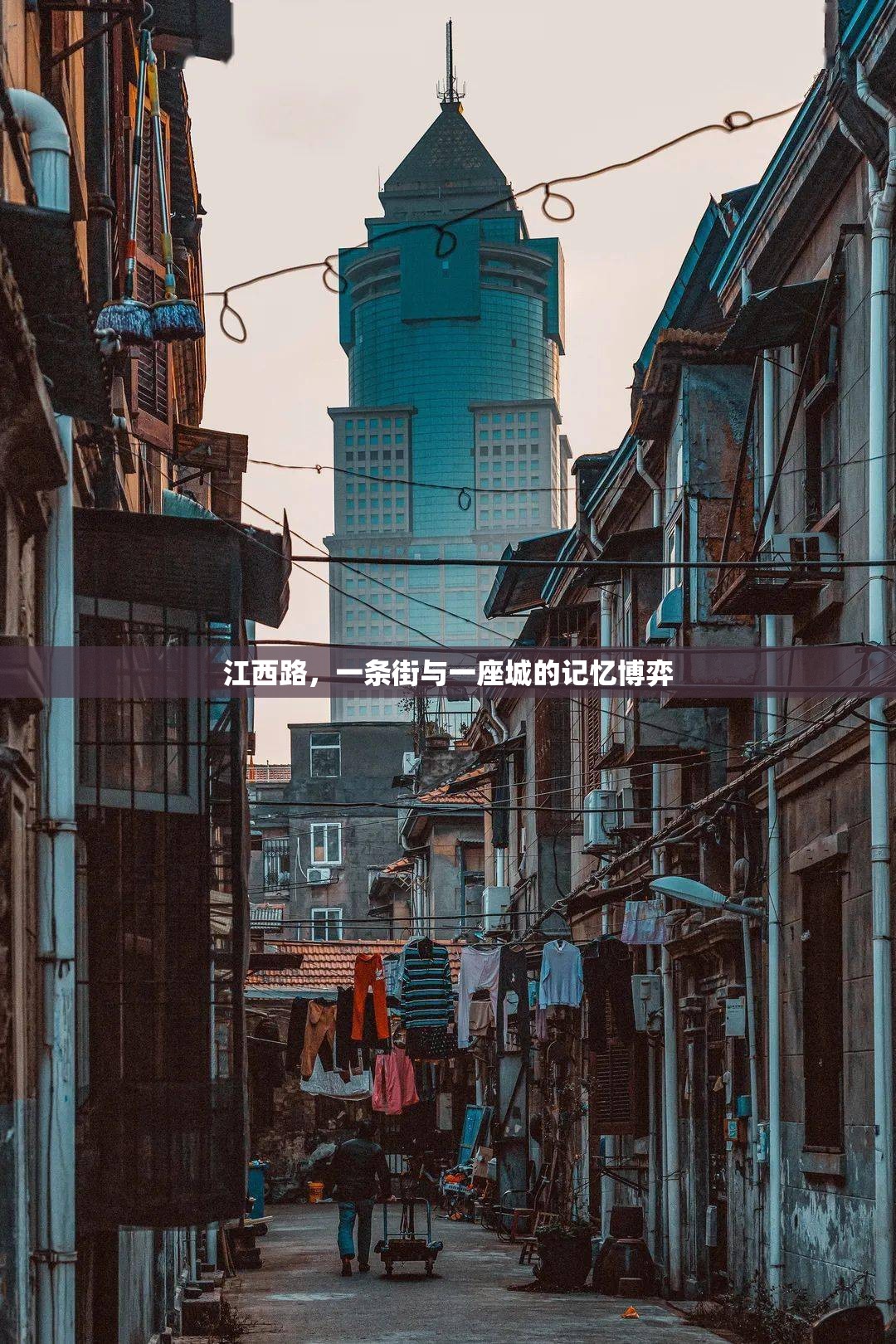

行走在江西路,仿佛步入了一个被稀释的时空,路两旁,往往矗立着上世纪八九十年代的居民楼,墙面斑驳,诉说着风雨的侵蚀,偶尔,会有一两座带有民国风韵的建筑闯入视野,它们像倔强的遗老,在推土机的轰鸣中幸存下来,这些建筑并非声名显赫的历史遗迹,只是普通的市井民居,唯其普通,才更真实地保留了城市变迁的痕迹,它们不是博物馆里被精心保护的展品,而是依然在呼吸、在使用的生活现场,一位在路边下棋的老人,或许就能为你指认哪扇窗户后曾住过一位不得志的文人,哪个转角曾有过一家响彻清晨的豆浆铺,这些附着于物质空间的、温热的个体记忆,是任何宏大史书都无法承载的,它们构成了江西路的灵魂。

这份宁静正日益被一种均质化的力量所打破,城市的更新,如同一位手法激进的外科医生,试图切除所有与“现代”格格不入的“衰老”组织,在江西路的一些段落,你可能已经看到,旧楼被围挡起来,取而代之的将是千篇一律的玻璃幕墙商业体或高档住宅区,这种变迁,表面上是物质的更替,深层次则是一场记忆的清除,当承载着几代人生活印记的物理空间消失,那些与之相关的记忆便如无根之萍,终将随风飘散,我们得到了一个更“整洁”、更“高效”的江西路,却可能失去了一条能与过去对话的江西路。

这便引向了一个更为深刻的命题:一座城市,究竟为谁而存在?是为着规划图上冷冰冰的数据,为着资本增值的逻辑,还是为着生活于其间、并将继续生活于此的人们的情感与记忆?江西路的徘徊与挣扎,正是整个南京城,乃至所有中国历史名城所面临困境的缩影,我们如何在发展中保留温度,在前进中安放灵魂?

或许,答案就藏在江西路的日常里,在那家开了三十年的理发店,老师傅手中的推剪声依旧;在那个午后洒满阳光的报亭,老板和熟客谈论着不变的市井话题,这些看似微末的生活图景,正是抵抗记忆消亡的最坚实力量,城市的记忆,终究是人的记忆,只要还有人在讲述,在聆听,在怀念,江西路就不仅仅是一条马路,而是一段依然活着的历史。

下一次,当你路过江西路,不妨走得慢一些,看看那些老墙上的斑痕,听听风吹过梧桐树叶的声响,你走过的,不只是空间的一段距离,更是时间的一片流域,在这条普通的路上,南京的过去、现在与未来,正进行着一场无声而深刻的对话,而我们每个人,都既是这场对话的听众,也是它的作者。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zshizhishi/23111.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《江西路,一条街与一座城的记忆博弈》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:7月澳门出入境最新消息1、港澳通行证7月新政策主要包括以下内容:港澳居民来往内地通行证(非中国籍)签发:自2024年7月10日起,中华人民共和国出入境管理局开始签发港澳居民来往内地通行证(非中国籍)。这一政策针对的是香港特别行政区、澳门特...