“请问石家庄封城了吗”这一关键词在网络上引发广泛关注,看似简单的问题背后,折射出信息时代的复杂性、公众对突发事件的焦虑,以及城市应急管理面临的挑战,本文将从石家庄的实际情况切入,探讨信息传播的规律、公共理性的重要性,以及如何构建更高效透明的城市治理体系。

问题的起源:信息模糊与公众焦虑

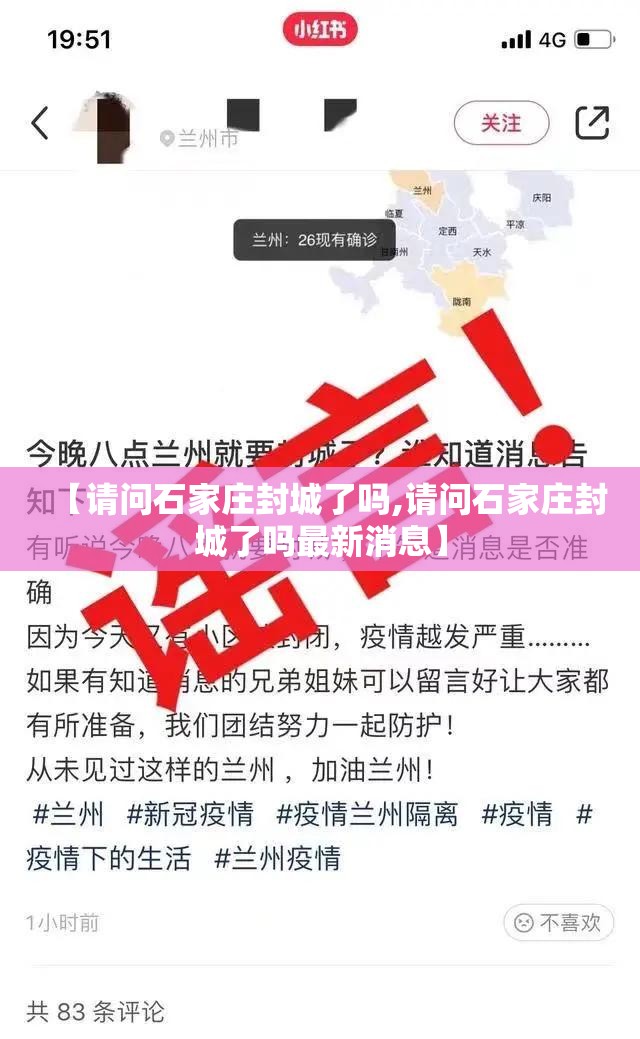

“石家庄封城了吗”之所以成为热搜,源于部分市民对局部防控措施的误解和担忧,根据官方通报,石家庄并未实施全域封控,而是针对特定风险区域采取了精准管控,由于信息传递的滞后性或片面性,一些民众通过社交媒体看到“小区封闭”“公交停运”等零散消息后,容易产生“全城封锁”的联想。

这种现象并非孤例,在信息爆炸的时代,局部事实容易被放大为整体印象,而权威信息的缺位或延迟则会加剧公众的恐慌,2022年上海封控前,类似“全市静默”的传言也曾引发抢购潮,反映出公众对基本生活保障的深切关注。

城市管理的挑战:精准防控与大众感知的落差

石家庄的防疫实践体现了“精准防控”的思路:通过划分高风险区、开展核酸筛查、限制人员流动等方式,力求以最小成本控制疫情,这种策略在落实中可能面临两大挑战:

- 信息同步的难度:政策细节需要层层传递至社区、单位及个人,过程中可能因解读差异导致执行不一。

- 公众理解的偏差:当部分区域管控加强时,其他地区居民也可能因担忧而过度反应,例如囤积物资或减少外出,进而影响社会正常运转。

值得注意的是,城市管理不仅是技术问题,更是沟通艺术,如何让政策透明化、解释通俗化,是缓解公众焦虑的关键。

信息传播的悖论:从“求知”到“求证”

“请问石家庄封城了吗”的搜索行为,反映了民众从“被动接收信息”转向“主动求证”的趋势,在谣言与真相交织的网络环境中,人们更倾向于通过多渠道比对信息,尤其是向权威渠道寻求答案。

官方通报若仅强调“不存在封城”,而未详细解释具体措施,可能难以完全消除疑虑,有市民提出:“为什么地铁部分站点关闭?”“为何建议非必要不离开市区?”——这些细节恰恰是公众判断整体形势的依据,权威发布需兼顾宏观定调与微观解释,用具体案例和数据增强说服力。

公共理性的构建:超越个体焦虑,凝聚社会共识

面对不确定性,公众的担忧本是正常反应,但若缺乏理性思考,则可能引发非必要的社会成本,2021年石家庄疫情期间,一则“周边断粮”的谣言导致部分农村地区抢购囤货,实际供应却始终充足。

培养公共理性需要多方努力:

- 媒体责任:避免断章取义的报道,主动核实信源,传递全面客观的信息。

- 公众素养:对未经验证的消息保持警惕,学会通过政务平台、权威媒体等渠道求证。

- 社区协作:基层组织可通过微信群、公告栏等方式及时发布本地防控动态,减少信息差。

智慧城市与应急管理的融合

石家庄的案例启示我们,现代城市需要更智能的危机应对机制,利用大数据平台实时更新风险区域,通过APP向市民推送个性化提示;建立“政策解读人”制度,由专家或官员定期直播答疑,增强互动性。

城市管理应注重“平时备急”,完善物资保障体系、医疗资源配置和舆情监测机制,确保在突发公共事件中既能快速响应,又能稳定民心。

“请问石家庄封城了吗”不仅是一个问题,更是一面镜子,映照出信息时代的公众心理、城市治理的难点与社会协作的方向,在充满不确定性的世界中,唯有通过透明沟通、科学管理与公众参与,才能构建更具韧性的城市共同体,而答案,或许早已超越“是”或“否”的二元对立,存在于持续改进的每一步努力中。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zshizhishi/25632.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【请问石家庄封城了吗,请问石家庄封城了吗最新消息】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:7月澳门出入境最新消息1、港澳通行证7月新政策主要包括以下内容:港澳居民来往内地通行证(非中国籍)签发:自2024年7月10日起,中华人民共和国出入境管理局开始签发港澳居民来往内地通行证(非中国籍)。这一政策针对的是香港特别行政区、澳门特...