2022年的春天,上海这座承载着2400万人口的国际大都市,迎来了一场前所未有的考验,新冠疫情如一场无声的风暴,席卷了外滩的繁华、弄堂的烟火,以及这座城市引以为傲的秩序与活力,从精准防控的“优等生”到直面奥密克戎的“风暴眼”,上海的经历不仅是一座城市的抗疫纪实,更是中国现代化治理体系下,人性、制度与文明韧性的集中映照。

风暴来临:从精准防控到全域静默

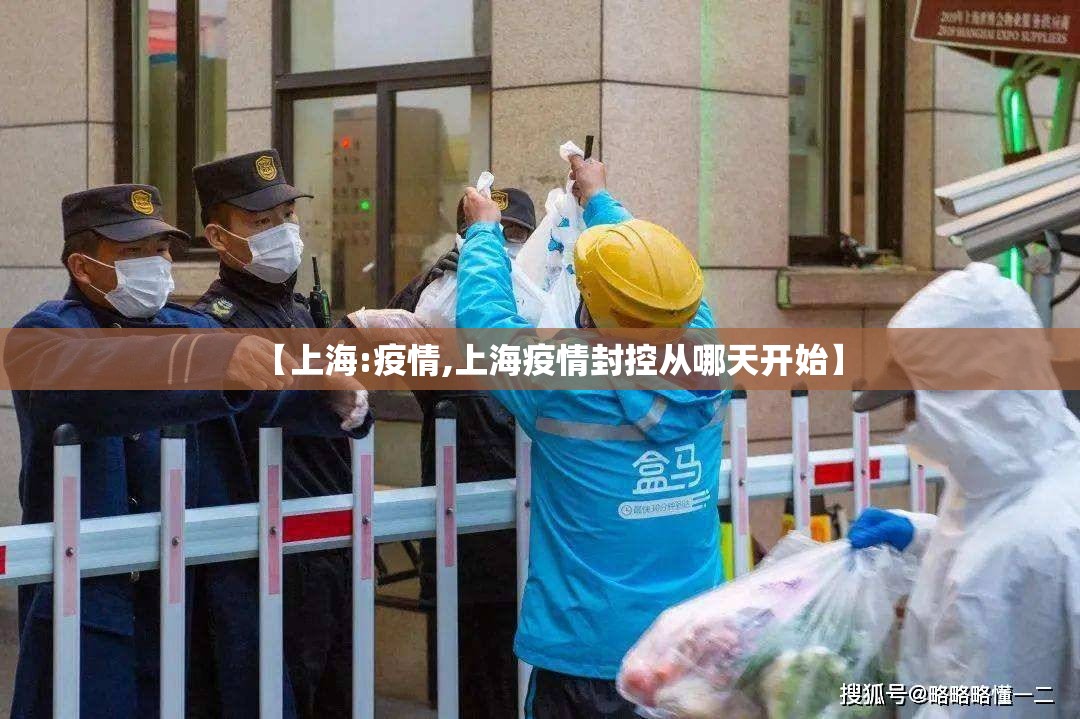

疫情初期的上海,曾以“陶瓷店里抓老鼠”的精准防控闻名——以最小代价实现最大防控效果,被视作超大城市抗疫的范本,奥密克戎变异株的极强传染性,彻底改变了战局,2022年3月起,感染人数指数级增长,医疗资源濒临挤兑,生活物资供应断裂……“精准”被迫转向“全域静默”,封控下的上海,呈现出矛盾而复杂的面貌:高架空荡、商场闭户,霓虹灯下只剩“大白”忙碌的身影;社区团购兴起、阳台音乐会响起,市民在困境中自发编织着互助的网络,这段时期暴露的问题——物流堵点、就医难题、基层超负荷——成为城市应急体系的一面镜子,照见光荣,也照见伤痕。

人性的光辉:市民社会的韧性与创造力

疫情中,最动人的永远是“人”,年轻白领化身“团长”,用Excel表格打通物资配送的“最后一公里”;退休教师开设线上心理热线,安抚焦虑的邻里;医护人员日夜奋战,在方舱与医院间辗转奔忙……这些微小的个体行动,汇聚成城市抵御风险的底色,数字化治理能力经受住了极限测试。“随申码”功能扩展至核酸查询与就医通行,电商平台通过“集单配送”缓解保供压力,人工智能技术应用于流调与消毒环节,科技虽非万能,却在关键环节成为维系城市运转的“毛细血管”,更深远的是,疫情催生了公共意识的觉醒:对规则的理解、对弱势群体的关注、对公共卫生责任的认同,逐渐内化为市民精神的一部分。

代价与反思:疫情背后的深层博弈

抗疫从来是多重目标的平衡,经济上,上海作为中国GDP占比近4%的经济引擎,封控导致供应链受阻、外贸订单延迟,对长三角乃至全国产生连锁反应,社会上,外来务工者、独居老人、重症患者等边缘群体的困境被放大,凸显城市公共服务均等化的短板,心理上,长期隔离带来的焦虑与疲惫,成为另一场需要疗愈的“隐性疫情”,这些代价迫使人们重新审视“动态清零”政策在超大型城市的适用边界,也激发对公共卫生体系改革的迫切期待——如何构建更高效的分级诊疗机制?如何平衡防控与民生需求?如何让政策执行更具温度?这些问题,是上海用伤痛换来的思考,也为未来城市危机管理提供了珍贵样本。

重生之路:后疫情时代上海的定位与革新

随着社会面清零与复工复产推进,上海逐步重启,但“重生”并非简单回到过去,而是指向更深层的城市进化,在公共卫生领域,上海加速建设永久性方舱、提升核酸检测能力,推动疾控体系从“应急响应”向“常态化防控”转型,在经济层面,数字化、绿色化产业迎来新机遇,远程办公与智能物流可能永久改变商业生态,更重要的是,城市治理理念正在革新:从“一刀切”到“精细化”,从政府主导到社会协同,从应对危机到预防风险——这场疫情暴露出传统治理模式的极限,也倒逼出更灵活、更具韧性的现代化治理范式,作为中国对外开放的窗口,上海的复苏不仅关乎自身,更向世界传递着信心:一座城市可以在创伤后修复,并在反思中走向成熟。

疫情下的上海,如同一艘在风浪中调整航向的巨轮,它曾颠簸、倾斜,甚至短暂迷失,但最终依靠市民的坚守、科技的支撑与制度的弹性,驶向复苏的彼岸,这段经历终将融入城市记忆,成为外滩钟声里的一段沉默注脚,提醒人们:城市的伟大不在于永不遭遇风暴,而在于每次风雨过后,都能在裂痕中生长出新的力量,对于上海而言,疫情是一场大考,更是一次涅槃——它让世界看到,这座城市的灵魂,不仅在霓虹闪烁时耀眼,更在暗夜中燃起微光时不朽。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zshizhishi/27659.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【上海:疫情,上海疫情封控从哪天开始】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:7月澳门出入境最新消息1、港澳通行证7月新政策主要包括以下内容:港澳居民来往内地通行证(非中国籍)签发:自2024年7月10日起,中华人民共和国出入境管理局开始签发港澳居民来往内地通行证(非中国籍)。这一政策针对的是香港特别行政区、澳门特...