2022年春天的上海,一场突如其来的疫情让整座城市陷入寂静,街头空荡的马路、灯火通明的隔离医院、奔波不停的“大白”志愿者……在这场没有硝烟的战争中,“上海疫情局”这个关键词被推上风口浪尖,几乎同一时间,网络上一则“郑州分局电话无法接通”的传闻引发轩然大波,两地看似独立的事件,却共同折射出公共危机中信息传递的困境与突围。

上海疫情局:一座超大型城市的应急管理样本

作为中国人口最密集、经济最活跃的都市,上海的疫情防控是一场极限压力测试,疫情初期,“上海疫情局”成为市民获取权威信息的核心渠道——从每日疫情数据发布到隔离政策解读,从物资调配方案到就医绿色通道,其信息透明度与响应速度直接关系到千万人的生命安全与社会稳定。

超负荷的咨询需求也曾让部分市民反映“电话占线”“政策解读滞后”,一位社区工作者回忆:“最多一天接到300通咨询电话,手机烫到自动关机。”这种信息供需失衡的背后,是公共治理体系在极端场景下的天然短板:资源有限性与需求无限性之间的矛盾,但上海通过快速迭代的数字化工具(如“随申办”疫情专栏)、多语种服务平台、社区网格化联动,逐步构建起“立体化信息网络”,证明了现代城市治理既需要制度韧性,也离不开技术赋能。

郑州分局电话风波:谣言的滋生与真相的突围

当上海在疫情中艰难探索时,一则“郑州某分局电话长期无人接听”的短视频在社交平台发酵,尽管事后证实该电话因线路检修临时暂停服务,且已通过官网、媒体等多渠道公告,但信息传递的“时间差”仍引发群众对公共服务效率的质疑。

这一事件暴露出公共沟通中的“最后一公里”难题:官方渠道的正式通告与民间信息场的碎片化传播之间存在裂痕,当权威信息未能以更高效、更贴近民众的方式触达目标群体时,谣言就会填补真空,郑州相关部门在事件后迅速启动“双线响应机制”——一方面修复技术故障,另一方面通过直播答疑、社区干部上门解释等方式主动消弭误解,这启示我们:现代公共服务不仅要“做得对”,更要“说得清”。

从两地实践看公共信息管理的三重维度

-

技术维度:打造“永不占线”的智慧服务体系

两地案例共同指向对数字化基建的迫切需求,以上海“一网统管”和郑州“城市大脑”为例,通过AI智能客服、多渠道信息同步、大数据预警等工具,能够有效缓解人工服务压力,降低信息传递损耗,5G消息、元宇宙政务厅等新技术或将成为破解“电话占线”困局的关键。 -

制度维度:建立“防患于未然”的危机沟通机制

上海疫情后期推行的“新闻发布会+专家解读+多平台直播”模式,以及郑州在舆情事件后建立的“1小时响应承诺制”,均体现制度设计的前瞻性,公共部门需从被动应答转向主动沟通,通过常态化演练、跨部门协作、危机预案迭代,构建弹性信息管理体系。 -

人文维度:重塑“有温度”的公共服务伦理

一位曾连续拨打50次疫情热线最终获得帮助的市民感慨:“听到接线员说‘别急,我们正在解决’时,我突然就不慌了。”这种情感共鸣揭示公共服务的本质——信息传递不仅是技术流程,更是心灵契约,培训工作人员的情绪管理能力,在沟通中体现共情与耐心,往往比机械化的政策宣导更具社会治理效能。

超越疫情:信息治理现代化的未来图景

从上海疫情局到郑州分局电话,这些关键词背后是中国城市化进程中公共治理体系的缩影,据《中国城市应急能力报告》统计,2021年以来全国已有89%的城市升级了政务热线系统,但硬件升级仅是起点,未来的公共信息管理应致力于:

- 构建“蜂巢式”网络:以社区为单元建立微循环信息节点,降低对中心化渠道的依赖;

- 发展“预测式服务”:通过数据分析预判民众需求,变“被动应答”为“主动推送”;

- 培育“公共理性”:通过透明化运作消解信任危机,使民众成为信息传播的协同者而非被动接收者。

当疫情散去,上海外滩重现人流如织,郑州街头回归车水马龙,那些曾牵动无数人心的电话号码终将逐渐淡出视野,但这两座城市用实践书写的启示不应被遗忘:真正的治理现代化,始于对每一个声音的倾听,成于对每一次沟通的敬畏,在充满不确定性的时代,一条畅通的电话线、一则及时的政策解读,或许就是照亮迷雾中最温暖的那束光。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zshizhishi/31068.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【上海疫情局 郑州分局电话,上海疫情局 郑州分局电话号码】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

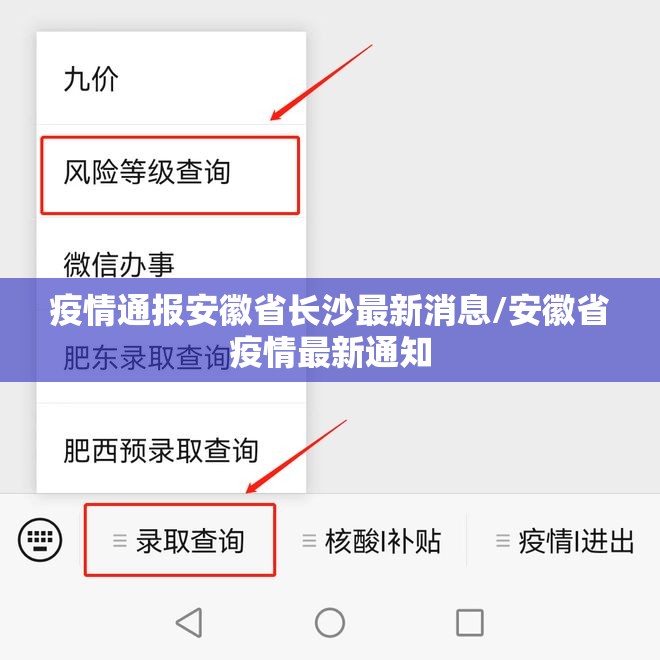

本文概览:合肥市瑶海区疫情严重吗病毒传播的风险控制困难瑶海区作为一个高度活跃的区域,日常出入的人流量巨大。而在防控病毒传播的过程中,很难完全对所有进出人员进行全面的检测和排查。这就大大增加了瑶海区的疫情传播风险。另外,一旦发生病毒传播,社区内部和...