北京地铁告别口罩强制令已逾半年,清晨八点的西二旗站,人流如潮水般涌动,车厢内却呈现出一幅奇特的景象——约三分之一乘客依然佩戴着口罩,形成了一道流动的防疫记忆风景线,这道风景线背后,是一场静默进行的社会心理实验,记录着一个特殊时期的集体记忆与个体选择。

在十号线车厢里,李女士轻轻调整着她的KN95口罩,这位金融从业者坦言:“我知道没有强制要求了,但三年养成的习惯像肌肉记忆一样难以消退。”与她相隔两个座位,大学生小张畅快地呼吸着,“终于能自由感受空气流动,看到完整的人类表情”,这两种截然不同的选择,在同一空间和谐共存,构成了后疫情时代北京地铁的独特图景。

北京地铁日均客流量已恢复至千万级别,口罩佩戴率却呈现出明显的“时空差异性”,早高峰时段,拥挤的车厢内口罩佩戴率明显高于平峰时段;途经医院、火车站的地铁线路,口罩佩戴率普遍较高,这种模式揭示出市民理性而精细的风险评估——在人群密集场所自觉防护,在相对宽松环境享受自由。

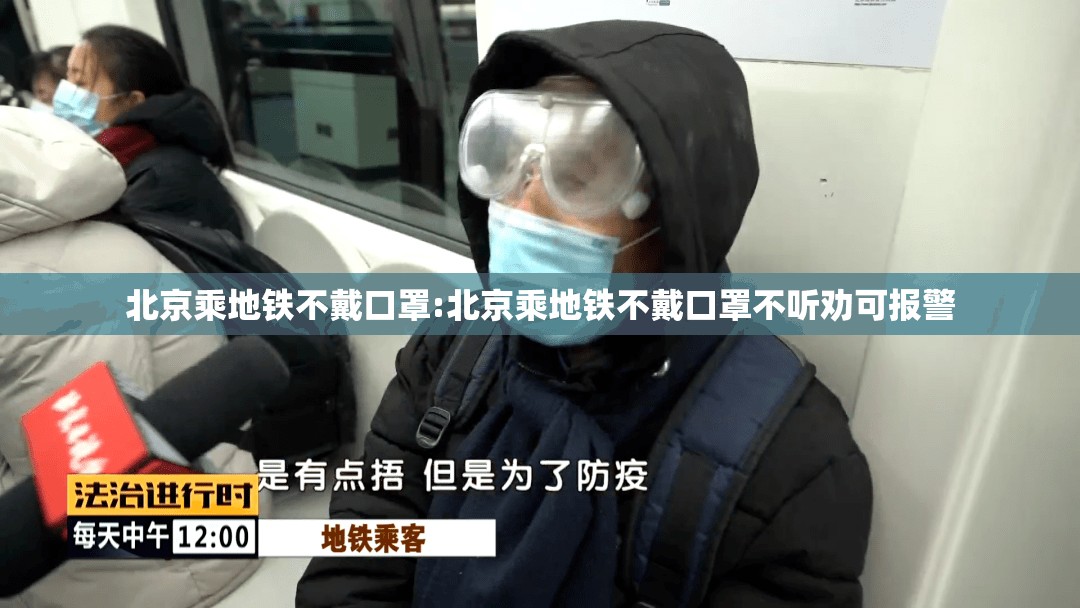

地铁工作人员王师傅观察到:“老年人戴口罩的比例明显高于年轻人,女性高于男性。”这种差异映射出不同社会群体对健康风险的感知差异,流行病学专家指出,这种自主选择模式实际上可能比“一刀切”的强制政策更为科学,因为它允许个体根据自身情况和偏好做出合理决策。

不戴口罩的通行自由带来了人际互动的新变化,心理学家注意到,完整面部表情的回归使地铁空间的社会互动质量显著提升。“微笑作为社会连接的润滑剂重新发挥作用,”社会学者刘教授分析,“我们看到陌生人之间的眼神交流增加了,非语言沟通更加丰富,这对缓解都市人的孤独感有积极作用。”

部分市民选择继续佩戴口罩,原因已超越纯粹的防疫考量,年轻女孩小陈坦言:“口罩给了我一种安全感,不仅是健康上的,更是心理上的——它像一面移动的隐私屏障。”这种将口罩融入日常服饰美学的现象,在东亚社会尤为明显,反映出疫情对文化心理的深层影响。

地铁系统的通风设施在疫情期间经过全面升级,如今继续为乘客提供高质量空气保障,环境监测数据显示,北京地铁车厢内的空气质量指标优于许多其他国际大都市,这种硬件设施的改善,为“口罩可选”政策提供了坚实的科学支撑。

在可见的未来,北京地铁很可能将维持这种“自主选择、相互尊重”的模式,这种模式的成功运行,依赖于市民素质的整体提升和社会共识的形成,每个人根据自身情况做出选择,同时尊重他人的不同决定——这或许是疫情留给我们最宝贵的社会遗产。

从强制到自愿,从统一到多元,北京地铁里的每一张面孔,无论是否被口罩遮盖,都在诉说着一个社会学会与病毒共存的故事,这个关于选择、尊重与适应的故事,正在每一个车厢里静静上演,成为这座城市韧性复苏的最佳注脚。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zshizhishi/4211.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《北京乘地铁不戴口罩:北京乘地铁不戴口罩不听劝可报警》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:7月澳门出入境最新消息1、港澳通行证7月新政策主要包括以下内容:港澳居民来往内地通行证(非中国籍)签发:自2024年7月10日起,中华人民共和国出入境管理局开始签发港澳居民来往内地通行证(非中国籍)。这一政策针对的是香港特别行政区、澳门特...