2021年初冬的上海,梧桐叶尚未落尽,而一场没有硝烟的战争已然悄然拉开序幕,11月25日,浦东新区锦绣尊荣酒店的三名员工核酸检测结果呈阳性,这座国际化大都市的疫情防线首次出现了细微裂痕,与2022年那场席卷全城的封控不同,2021年末的上海疫情更像是一场精准防控的压力测试,一次对超大城市治理能力的极限考验。

当三例确诊病例的公报发布,上海这座拥有2500万人口的巨型城市并未陷入恐慌,相反,一套经过多次演练的精准防控机制迅速启动,黄埔江两岸的防疫人员连夜工作,流调队伍在数小时内完成了初步密切接触者排查,核酸检测点有序增设——这一切发生在第一个24小时黄金处置期内,上海独创的“精准防控”策略,试图以最小成本实现最大防控效果,如同一名外科医生进行微创手术,而非大刀阔斧的全面封锁。

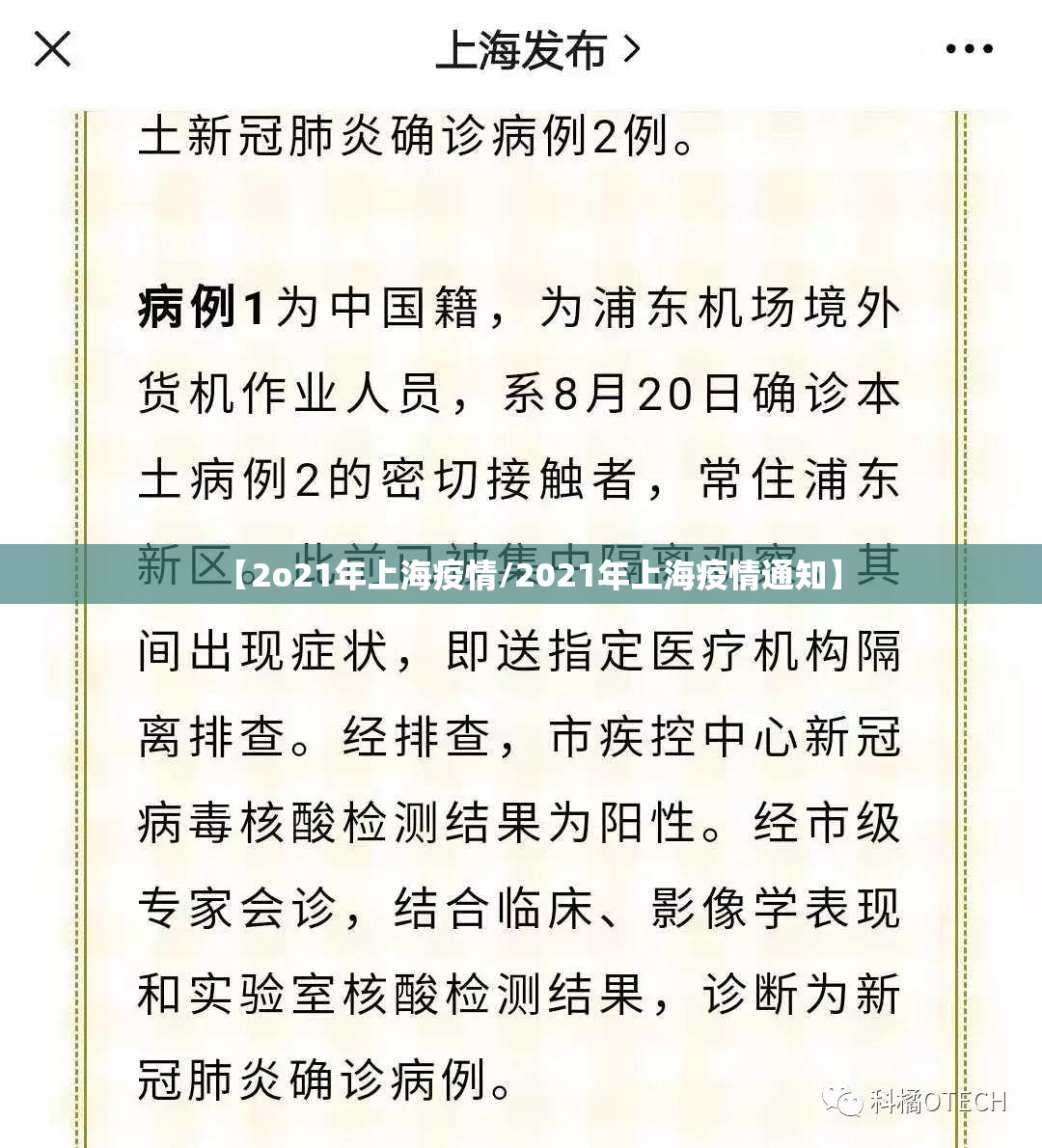

追溯此次疫情的源头,揭示了全球化时代病毒传播的复杂路径,基因组测序显示,病毒来源为一例境外输入病例,可能是通过物传人或人传人方式突破了防疫屏障,这起事件凸显了国际航空枢纽面临的持续输入压力:上海浦东机场作为中国出入境旅客量最大的空港,每天承担着数百架国际航班的保障任务,成为外防输入的第一道防线,也自然成为了疫情风险的最高聚集点。

在疫情防控的第一线,无数普通人构成了城市免疫系统的最重要细胞,社区卫生服务中心的医护人员连续多日每天工作16小时以上;志愿者们穿着防护服在寒风中维持检测秩序;流调人员通宵达旦拨打电话追踪每一个潜在风险点,一位参与当时防控的社区医生回忆:“我们像是在进行一场没有终点的接力赛,每个人都在拼命奔跑,因为我们知道手中传递的是市民健康的重担。”

精准防控的背后是强大的科技支撑体系。“上海防疫大脑”汇聚了多源数据,实现疫情可视化分析;智能呼叫系统一小时可完成数十万条风险提示信息的发送;随申码的算法在不断优化中减少误伤,这些技术手段不仅提高了防控效率,更重要的是尽可能减少了对经济社会运行的影响,商场依旧营业,地铁仍然运行,大多数市民的生活未受剧烈冲击——这种精准模式当时被形象地称为“瓷器店里抓老鼠”。

精准防控并非完美无缺,随着疫情扩散,部分区域不得不实施48小时封闭筛查,一些市民的正常生活受到影响,不同群体对防控措施的感知存在显著差异:上班族担心出行受限,商家忧虑客流下降,外来务工人员害怕失去工作机会,这些微观层面的焦虑与困难,构成了疫情防控的另一个隐性战场。

从更广阔的视角看,2021年末的上海疫情是一次重要的压力测试,它检验了超大城市在保持正常运行的同时控制疫情传播的可能性边界,为后续防疫政策的调整提供了宝贵经验,当时采取的“精准防控+动态清零”策略,在奥密克戎变异株出现前的窗口期,确实实现了疫情防控与经济社会的平衡。

回顾2021年上海疫情,我们看到的不仅是一场公共卫生应对战,更是一次城市治理能力的大考,在这场考试中,上海展示了科学决策、技术赋能和社会协同的现代化治理体系,当2022年奥密克戎疫情以完全不同量级冲击上海时,这座城市已经积累了大量实战经验——尽管面对传播力极强的变异株,原有的精准防控模式面临极限挑战。

疫情终将过去,但其中蕴含的治理智慧不应被遗忘,2021年上海疫情告诉我们,现代化城市治理需要同时具备科学精神、技术能力和人文关怀,需要在效率与公平、安全与自由之间寻找动态平衡,这种平衡艺术,或许比任何单一的防疫技术都更为珍贵,也更为持久。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/1094.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【2o21年上海疫情/2021年上海疫情通知】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...