当“绿码”成为通行证,当手机屏幕上一抹颜色决定着你能否走入菜场、踏上归途,我们便进入了一个前所未有的时代,在乌鲁木齐,这座丝绸之路上的古老城市,健康码以其独特的方式编织着一张无形却密不透风的数字之网,它既是公共卫生管理的理性工具,也是个体命运被编码的微型剧场,在这座城市里,健康码不仅仅是一个技术产品,更是权力、技术与人性交织的复杂文本,记录着特殊时期的社会图景与心灵轨迹。

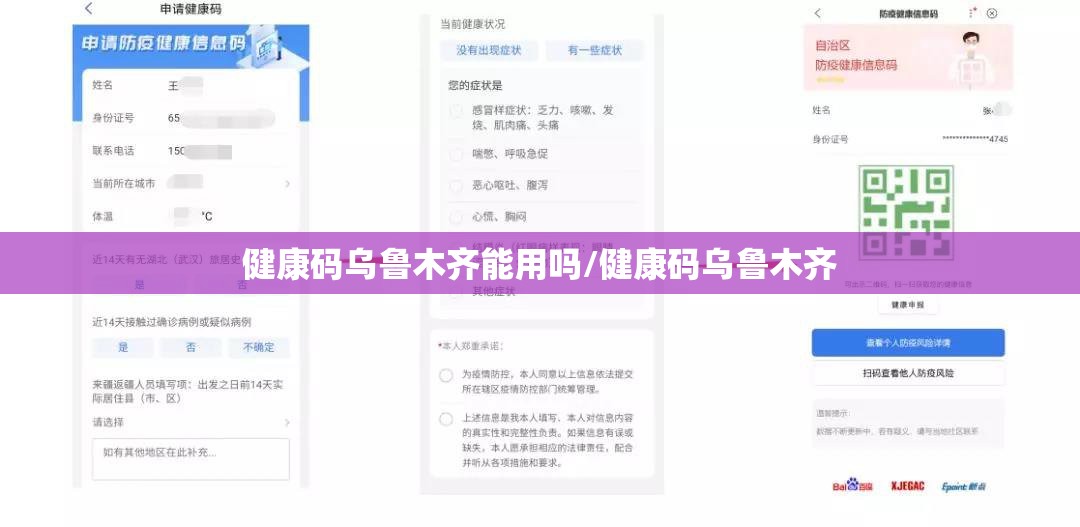

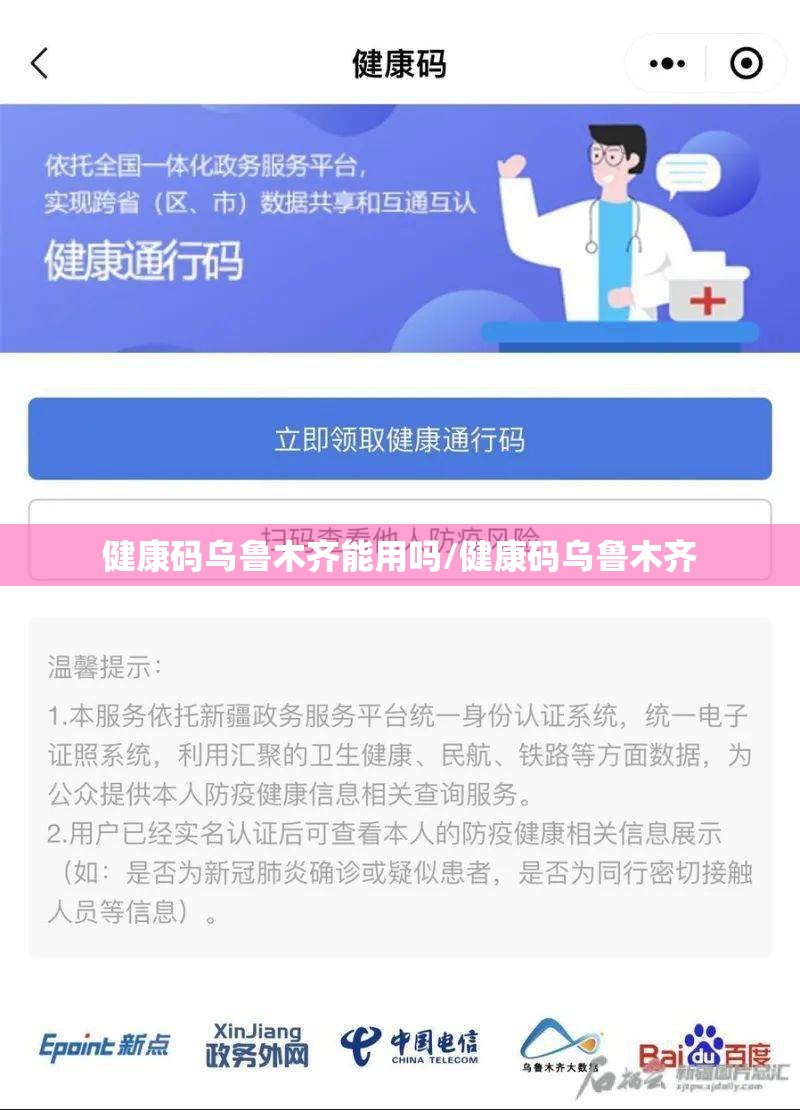

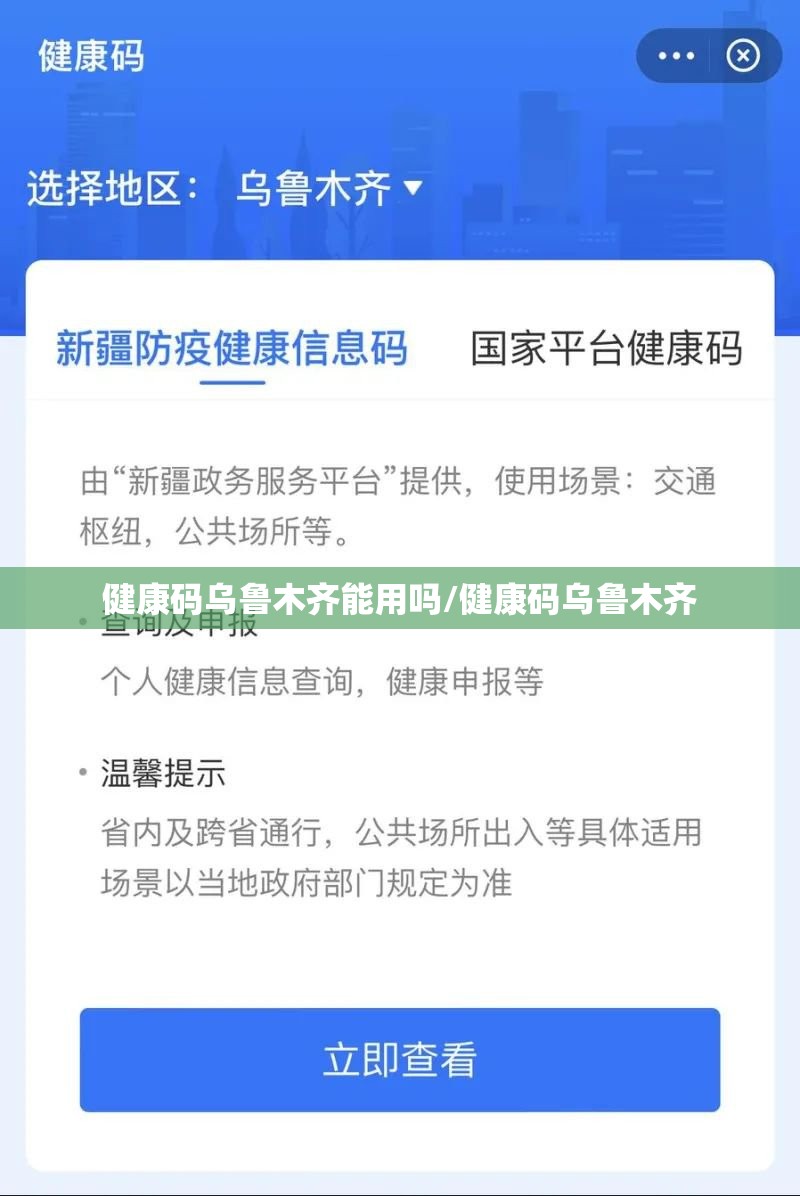

健康码在乌鲁木齐的实践,首先体现为一种高度精细化的空间治理术,通过将庞大的城市人口划分为“红、黄、绿”三种流动资格,它实现了对城市空间的精准切割与控制,这种划分看似客观中立,背后却是一套复杂的数据算法与行政决策机制,一个人的活动轨迹、接触史、核酸检测结果,甚至所处小区的风险等级,都被转化为决定其社会生命的颜色代码,在乌鲁木齐的街头巷尾,商店门口、小区入口、公交车上,无数个扫码点构成了一个弥散式的监控网络,将公共卫生管理推向极致,这种治理模式在控制疫情传播方面显示出惊人效率,却也使城市变成了福柯笔下的“环形监狱”,每个主体都在不知情的状态下成为被观察的对象。

任何技术解决方案都不可避免地会遭遇现实复杂性的挑战,在乌鲁木齐,健康码系统曾多次出现误判情况——核酸检测结果未及时同步导致绿码变黄,系统故障使大批市民突然“寸步难行”,老年人因数字鸿沟而沦为“社会性死亡”的群体,这些技术故障暴露了将复杂社会简化为二元判断(通行/禁行)的内在缺陷,更值得深思的是,当一个人的社会生命完全系于一个数字代码时,其尊严与权利如何保障?在乌鲁木齐的一些社区,曾出现过因码色争议而引发的激烈冲突,反映出技术理性与人性需求之间的张力,健康码如同一柄双刃剑,它在提供安全承诺的同时,也在社会肌理上划下了一道道看不见的裂痕。

在健康码的刚性框架下,乌鲁木齐的民间社会却展现出惊人的韧性智慧与互助精神,社区志愿者为不熟悉智能手机的老人制作纸质健康码,邻里之间共享买菜信息以帮助黄码隔离的住户,技术人员在社交媒体上自发编写解码教程……这些微小的抵抗行为构成了一道道温暖的人性微光,它们不是对防疫政策的否定,而是对技术绝对主义的修正,是对数字时代人的主体性的捍卫,在乌鲁木齐,人们逐渐学会在遵守规则的同时寻找灵活性,在服从管理的同时保持同情心,这种“日常生活的战术”正如德塞托所描述的那样,是普通人在强大结构中找到的创造性生存方式。

从更广阔的视角看,乌鲁木齐的健康码实践是中国数字治理的一个缩影,它展示了技术如何被用于大规模社会管理,也揭示了其中蕴含的价值抉择,当效率成为至高追求时,公平与隐私又该置于何地?当集体安全被无限放大时,个体自由又该如何安放?乌鲁木齐的经验提醒我们,在公共卫生危机中,任何技术工具的应用都应当经过伦理的审视与民主的讨论,健康码不应成为永久性的社会控制工具,而应是特殊时期的临时措施,且必须有明确的退出机制与法律约束。

随着疫情态势的变化,乌鲁木齐的健康码系统也在不断调整优化,从最初的一刀切到后来的精准防控,从单纯码色判断到加入人工申诉渠道,这些改进表明技术应用可以更加人性化,未来的挑战在于如何构建一个既能保障公共安全,又尊重个体权利的智慧城市治理模式,这需要技术专家、政策制定者与普通市民的持续对话,需要在效率与公平、安全与自由之间寻找动态平衡。

健康码下的乌鲁木齐,是一座在数字围城中寻找出路的城市,它既展示了技术治理的强大力量,也揭示了其内在局限,在这座城市的每一个角落,健康码不仅是一串代码,更是无数普通人生活的背景音,他们在这个系统中挣扎、适应、创造,用日常生活的韧性书写着技术与人性共生的可能,当我们回顾这段特殊历史时,或许最值得铭记的不是技术的精准,而是人们在困境中绽放的智慧与温暖,在数字时代的宏大叙事中,这些微光才是真正指引未来的灯塔。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/19337.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《健康码乌鲁木齐能用吗/健康码乌鲁木齐》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...