站在澳门红街市转角,耳畔传来酥脆的上海话与绵软的粤语交错,一位老伯端着葡式蛋挞,嘴里哼着《夜上海》的旋律,这种奇异的融合并非偶然——澳门与上海,两座曾经共享相似历史轨迹的城市,正在用一种独特的方式书写着双城记,澳门的“上海式”不仅是一种怀旧,更是一种文化的再生与重构。

澳门与上海的共鸣始于19世纪中叶,1842年上海开埠,1849年澳门成为自由港,两座城市同时被抛入全球化浪潮,20世纪40年代末,一批上海商人、知识分子南迁澳门,带来了海派文化的种子,他们在外表西化的澳门找到了与上海租界相似的文化土壤,开始重建那个记忆中的东方巴黎,上海菜馆、海派理发厅、吴语书场在澳门街角生根发芽,形成了独特的“澳门上海”文化飞地。

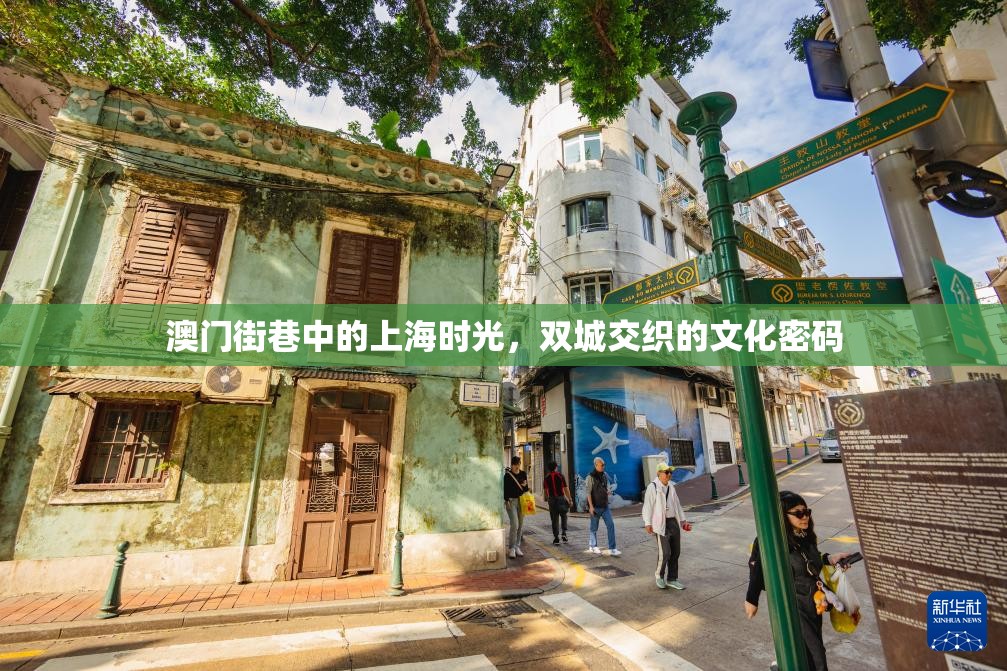

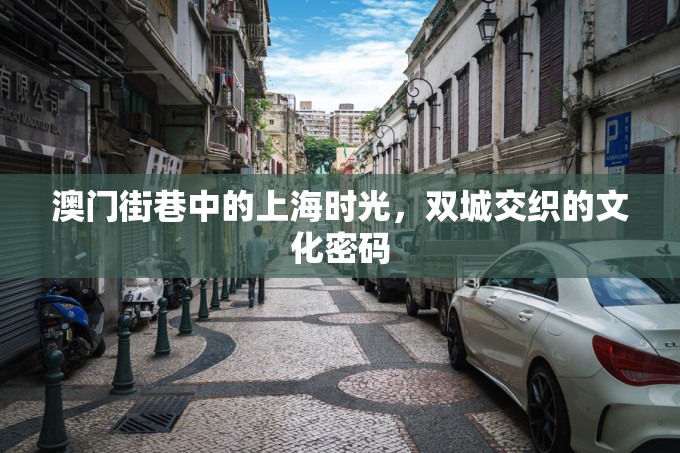

漫步澳门街头,“上海式”的印记无处不在,位于新马路的“上海饭店”已经营业超过一甲子,第二代掌门人陈先生告诉我:“我们的红烧划水、醃笃鲜配方来自祖父的上海老家,但适应了澳门人的口味,减少了油糖用量。”这种适应与调整正是文化融合的微妙之处,在建筑层面,澳门的“上海式”表现为一种奇特的混搭——葡式骑楼下的上海旗袍店,新古典主义立面后的石库门式天井,形成了一种“沪葡折衷”建筑美学。

澳门上海社群通过食物维系文化认同,每年冬至,澳门的上海家庭会同时准备葡国鸡和上海汤圆,这种双城饮食记忆已经延续三代,年过八旬的李奶奶1949年随家人从上海移居澳门,她笑着说:“我的孙辈既会说上海话又会说葡语,他们做的八宝饭既有上海风味又加入了澳门元素。”这种文化传承不是简单的复制,而是一种创造性的延续,使“上海性”在澳门获得了新的生命力。

与香港的上海文化相比,澳门的“上海式”显得更为柔和与包容,香港的上海社群保持着更强的商业性和封闭性,而澳门由于本身的中葡文化混合特质,对上海文化的接纳更为有机,这种差异使得澳门的海派文化少了一些棱角,多了一份温润,形成了独具特色的“澳派海派”文化。

新世纪以来,澳门与上海的联系被赋予了新内涵,沪澳合作论坛、双城文化节等活动频繁举办,两座城市在旅游、文创等领域的互动日益深入,但值得思考的是,当标准化的大都市文化席卷全球,澳门如何保持这种独特的文化混合性?当下的挑战在于,如何在现代化进程中不失去这种珍贵的文化多样性。

澳门的“上海式”本质上是一种文化翻译的奇迹,它不是在澳门复制一个上海,而是将上海文化元素通过澳门的文化滤镜重新诠释,创造出一种既熟悉又新奇的文化变体,这种文化实践告诉我们,真正的文化传承不是博物馆式的保存,而是让传统在新时代、新环境中获得新的表达形式。

从澳门望向上海,从上海回望澳门,两座城市的对话已经持续了半个多世纪,那些藏在澳门街巷中的上海印记,不仅是怀旧者的精神家园,更是文化融合的活态实验室,海派文化与葡澳文化相遇后产生的奇妙化学反应,为我们展示了文化多元共生的美好可能,这种“上海式”不是对过去的简单重复,而是指向未来的一种文化想象——在那里,所有文化都能在相遇中获得新生。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/2110.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《澳门街巷中的上海时光,双城交织的文化密码》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...