这是一条曾经流淌着人潮的河,霓虹是它的波光,笑语是它的涛声,而此刻,它凝固了,2022年春日的上海南京路,以一种前所未有的方式存在着——它的物理空间前所未有地空旷,而它的精神维度却前所未有地丰盈,那些被统称为“疫情人员”的身影,不再是面目模糊的群体,而是在这空寂的舞台上,一个个具体而微的“人”,用他们的疲惫、坚守与微光,编织着这座城市在困境中的经纬。

凌晨四点半,环卫工人老陈的扫帚声是南京路苏醒的第一声心跳,橙色的反光条在空荡的街角划出孤独的弧线,疫情前,他的工作是在人潮的缝隙里抢收垃圾,像一条谨慎的鱼,在珊瑚丛中穿梭,他面对的是整条大道的空旷,每一次清扫都像在对一座废弃的舞台进行无观众的演出,但他扫得依旧认真,仿佛那些看不见的观众——那些居家隔离的市民——正透过千万扇窗户注视着他,他的坚守,是对城市尊严最朴素的守护。

上午九点,社区干部小李的电动车像一尾银鱼,游弋在楼宇的峡谷间,她的手机永远在发烫,通话记录里是长长一串陌生的号码,她记得301室的老人需要降压药,502的婴儿缺一段特定牌子的奶粉,这些琐碎的需求,构成了她工作的全部意义,有一次,她为一位独居的阿婆送去蔬菜,老人隔着门反复说:“姑娘,你退后些,退远些,我再开门。”那小心翼翼的语气里,包含着一种疫情之下最动人的伦理——最大的善意,是保持距离,小李突然理解了,她运送的不仅是物资,更是在物理隔绝中,努力维系的情感纽带。

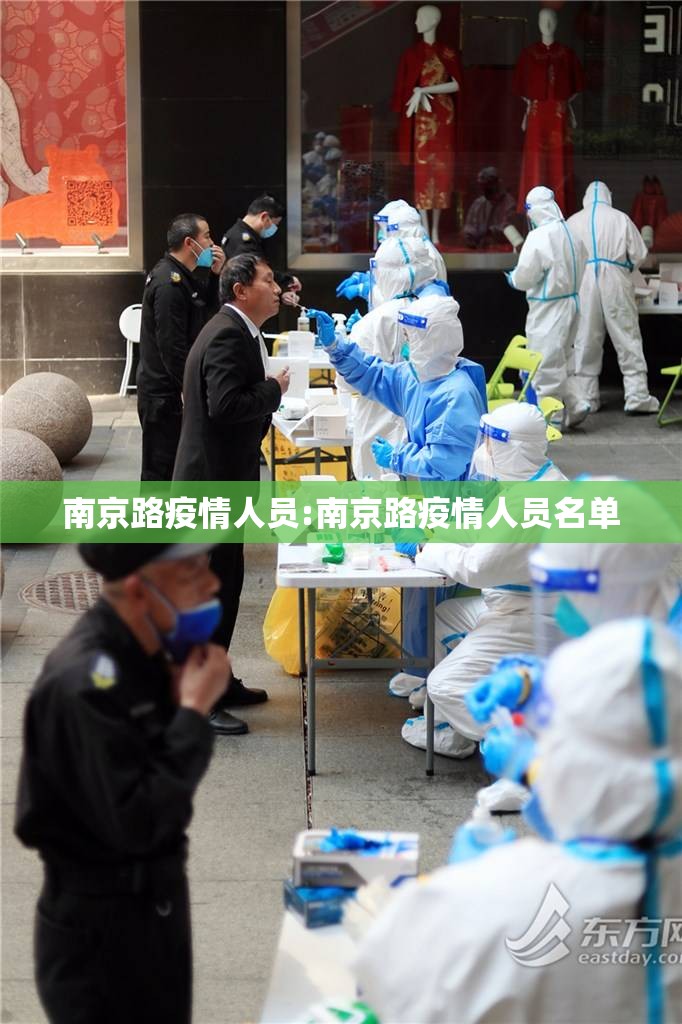

午后三点,来自华山医院的护士小张在临时检测点换班,脱下防护服时,汗水在她后背画出一幅抽象的地图,她想起2020年武汉抗疫时前辈们的话,如今轮到她成为这座城市的“白衣长城”,面对长长的检测队伍,她学会在每十个人之后,站起来活动三秒僵硬的腰,同时对下一位市民说:“请坐,抬头,放松。”她记得每一双眼睛——焦虑的、疲惫的、感激的,有一次,一个女孩做完检测后,轻轻在桌上放了一幅儿童画:一个歪歪扭扭的“大白”和一颗红色的心,那一刻,小张在起雾的护目镜后,无声地哭了。

这些身影共同构成了一幅南京路的“清明上河图”,只不过画卷的主角不再是繁华商贸,而是危机中的人性光辉,外卖骑手老赵,手机里存着十几个不会线上买菜的老人电话,每天主动问需;便利店店员小王,坚持24小时营业,说“总得有个地方亮着灯”;志愿者团队长刘老师,用心理学知识抚慰焦虑的居民……他们是平凡的,平凡到走入人海便再难辨认;他们又是非凡的,在极端环境下,将职业操守升华为人类互助的本能。

南京路的空寂,因而成为一种最丰富的空,物理空间的空旷,反而让精神的连接更加清晰可见,那些奔波的身影,那些防护服下的汗水,那些隔空传递的关怀,构成了另一种形态的“车水马龙”,这是一种悖论式的启示:有时,最远的物理距离,恰恰是为了守护最近的心灵距离;最彻底的隔离,恰恰是为了最彻底的团聚。

当疫情的阴影终于散去,当南京路重新被人潮与喧嚣填满,我们不应忘记这段空寂的时光,不是因为苦难值得歌颂,而是因为在苦难中,那些普通人身上迸发出的人性光芒,值得被永久铭记,他们是南京路的守望者,更是一种文明在危机时刻的压舱石——告诉我们,即使在最艰难的时刻,人与人之间的关怀、责任与爱,永远不会被隔离。

南京路依然在那里,它不仅是一条商业街,更是一段集体记忆的载体,它见证过繁华,也承载过空寂;听过最鼎沸的欢笑,也记得最沉默的坚守,而这一切,都将沉淀为这座城市的精神底色,在未来的每一个春天,悄然绽放。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/23029.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《南京路疫情人员:南京路疫情人员名单》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...