当“石家庄”与“疫区”这两个词被强行捆绑在一起,投射在全国舆论的聚光灯下时,一座真实的城市及其千万市民的生活,便被简化为一个扁平的、充满恐慌色彩的符号,这不仅仅是一个地理概念的误判,更是一场信息传播失序、公众认知偏差与地域情感隔阂共同作用下的社会现象,它揭示了在高度互联的时代,我们如何轻易地被碎片化信息所塑造,又如何不自觉地参与了对一个区域的“想象性建构”。

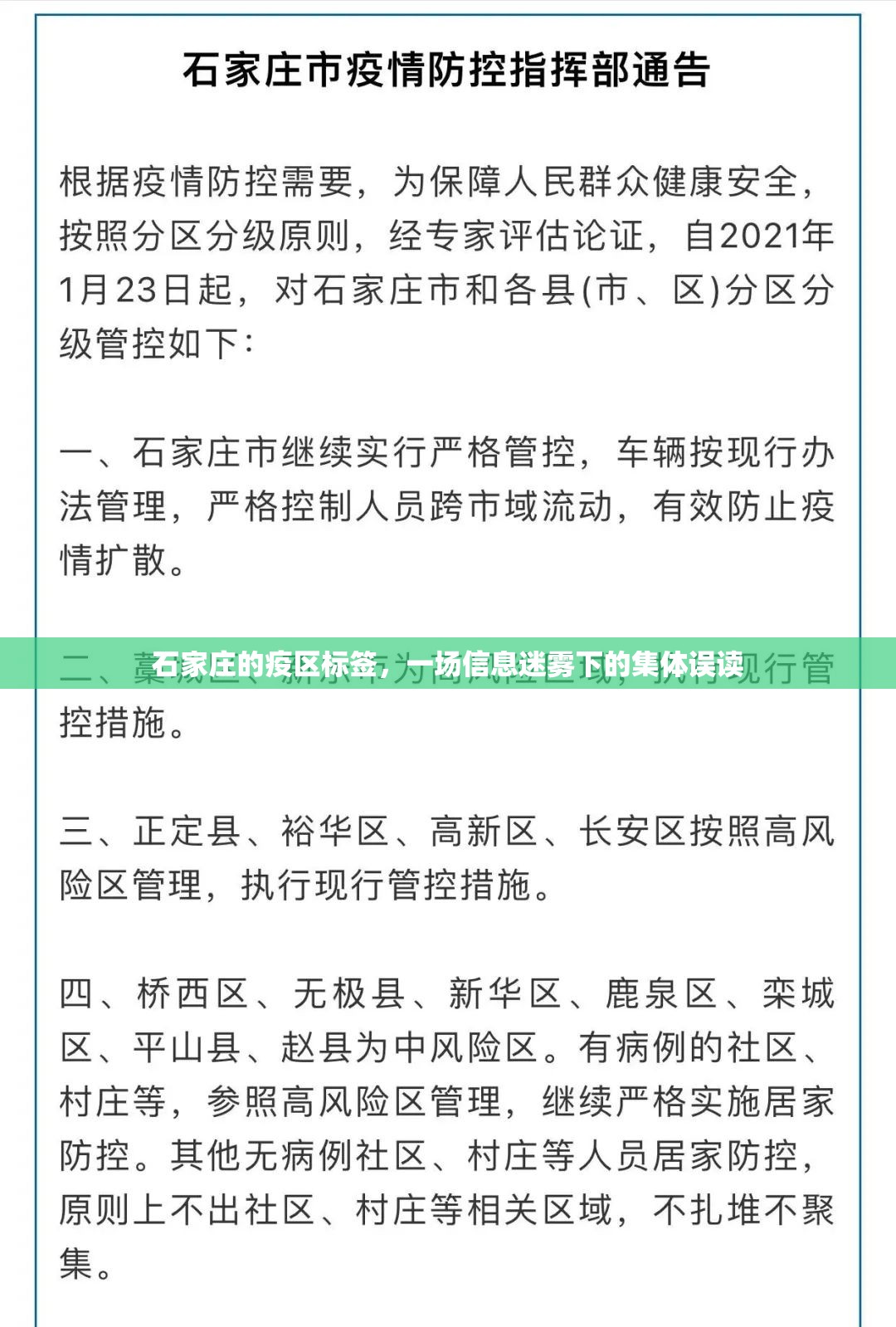

必须首先澄清一个事实:将整个石家庄市长期、整体地定义为“疫区”,是一个不符合科学防疫概念的认知谬误,在专业的疫情防控体系中,“疫区”或“风险区域”的划定是动态、精准且高度具体的,它可能精确到一栋楼、一个小区、一个街道,并随疫情发展随时调整,将这种局部、暂时的风险管控措施,放大并固化到一座拥有千万级人口、庞大地理面积和复杂社会功能的省会城市头上,无疑是一种粗暴的“地域贴标签”行为,这种误读的源头,往往与特定时期石家庄作为疫情防控重点地区的突出报道有关,当媒体的焦点集中于某地的疫情动态时,海量的信息冲刷极易在公众脑海中形成一种刻板印象,即“石家庄”与“疫情”形成了稳固的关联,即便疫情早已平息,这种认知惯性依然顽固存在。

这场集体误读的背后,是复杂的信息传播生态在起作用,在社交媒体时代,信息传播的速度与广度呈指数级增长,但信息的准确性与完整性却常常在传播链中损耗,一则关于石家庄某小区出现病例的本地新闻,在经过多层转发、解读后,可能被简化为“石家庄又出疫情了”的惊悚标题,算法推荐机制则可能不断强化用户对石家庄疫情的负面信息接触,形成“信息茧房”,让个体感觉疫情始终笼罩着这座城市,口头传播中的以讹传讹、部分自媒体为博取流量的夸大其词,都如同迷雾般遮蔽了事实的全貌,使得公众难以获取客观、平衡的图景。

这种误读所带来的后果是具体而沉重的,最直接的受害者是石家庄的市民与在地企业,他们可能无端承受着外界的异样眼光、不必要的疏远甚至在就业、出行、商务合作中遭遇隐形的歧视与障碍,一句“你们那里不是疫区吗?”的疑问,背后可能关联着被取消的订单、被拒绝的面试或情感上的挫伤,对于石家庄这座城市而言,其奋力塑造的现代化、国际化形象,其深厚的文化底蕴(作为河北省会,拥有正定古城等丰富遗产)与蓬勃的发展活力,都可能被这一个单一的、负面的标签所部分掩盖,影响其吸引投资、人才与旅游的长远发展。

更深层次看,“全国以为石家庄是疫区”的现象,折射出我们社会在面对突发公共卫生事件时,普遍存在的认知焦虑与简化思维,在不确定性面前,人们倾向于寻找一个明确的“风险源”来安放恐惧,而将一个地域整体“污名化”成为最不费力气的心理防御机制,它也暴露了地域间信息不对称与理解鸿沟的问题,对于许多从未到过石家庄的人而言,他们对这座城市的认知几乎完全依赖于媒体构建的“拟态环境”,当这个环境被疫情叙事主导时,一个立体、多元的城市形象便消失了。

打破这种误读,需要多方的共同努力,媒体应恪守专业主义,在报道疫情时注重精准化、语境化,避免制造不必要的恐慌与误导,社交媒体平台需优化算法机制,遏制虚假和夸大信息的传播,而作为信息接收者的每一个个体,则应提升自身的媒介素养,对碎片化信息保持审慎与批判的态度,主动寻求多元、权威的信息源,避免成为不实信息的传播节点。

归根结底,摘下石家庄“疫区”的帽子,不仅仅是纠正一个事实错误,更是拆除一堵由信息偏差和刻板印象筑起的高墙,它提醒我们,在纷繁复杂的信息洪流中,保持清醒的头脑、秉持同理心,去理解每一座城市、每一个地域的复杂性与真实性,是何其重要,石家庄,不应只是一个被谈论、被定义的符号,它更是一座由无数鲜活生命、奋斗故事和日常烟火气构成的、正在不断向前发展的鲜活城市,认清这一点,我们才能超越标签,看见真实。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/25659.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《石家庄的疫区标签,一场信息迷雾下的集体误读》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...