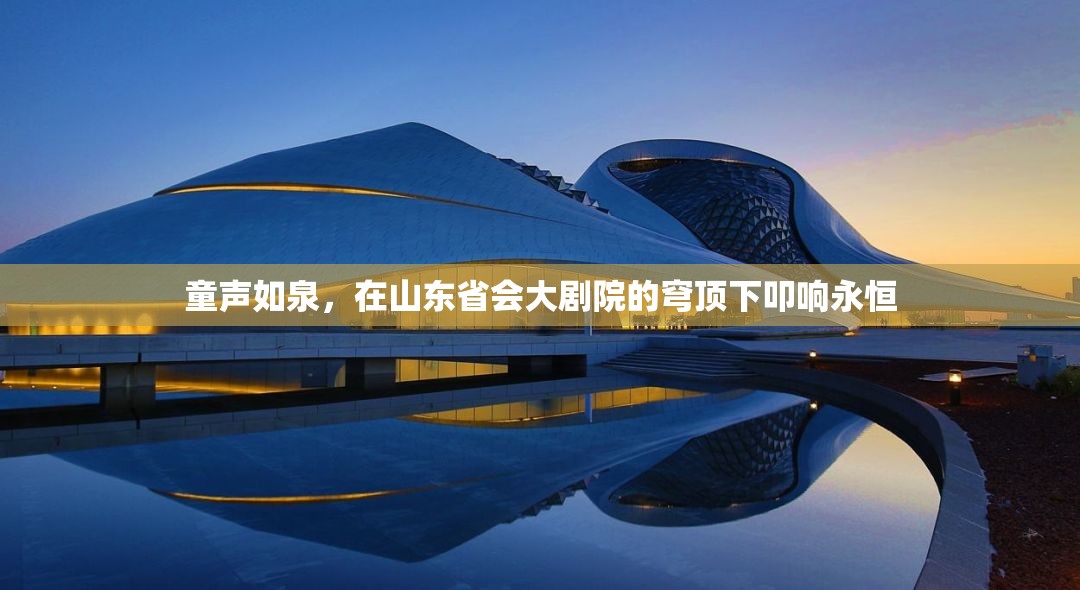

在山东省会大剧院的某个排练厅里,当第一缕童声如清泉般涌出,时间仿佛被施了魔法,这群来自山东省会大剧院童声合唱团的孩子,正用他们未经雕琢的嗓音,进行着一场跨越时空的对话,他们的歌声,不只是音符的传递,更是一座城市文化脉搏的生动体现,一个地域文明传承的现代寓言。

童声合唱,这门古老的艺术形式,在齐鲁大地的文化土壤中找到了崭新的生命力,山东省会大剧院童声合唱团,作为济南这座历史文化名城的文化名片,完美融合了西方合唱艺术的严谨与东方审美特有的韵味,孩子们清澈的声线里,既有巴赫复调音乐的精密架构,也回荡着《茉莉花》的东方婉约;他们既能精准演绎莫扎特《安魂曲》中的神圣篇章,也能让山东民歌《沂蒙山小调》在山河剧场中焕发新生。

这种中西合璧的艺术实践,绝非简单的“洋为中用”,而是一种深层的文化消化与再造,当孩子们用纯正的中文咬字演唱中国古诗词改编的合唱作品时,每一个字音都承载着千年文明的重量;当他们转向西方经典作品时,那精准的外语发音与音乐处理,又展现出文化桥梁的贯通能力,山东省会大剧院为这群小艺术家提供的,不仅是一个排练和演出的物理空间,更是一个文化交融的精神场域。

深入观察合唱团的日常,你会发现这里是一个微缩的社会实验室,来自不同家庭背景、不同性格的孩子们,在指挥老师的引导下,学习着更为重要的课程——如何倾听他人的声音,如何让自己的声部在集体中恰到好处地存在,如何在保持个性的同时成就整体的和谐,有个叫小雨的女孩,初入团时是个羞怯的“独唱者”,经过两年的训练,她学会了“在合唱中,最美的不是最响亮的声音,而是最合适的声音”,这种认知,何尝不是一种深刻的社会学启蒙?

音乐心理学家证实,参与合唱活动能显著提升儿童的共情能力与社会适应力,在山东省会大剧院童声合唱团,孩子们获得的远不止音乐技能——他们正在无意识中习得未来社会公民的核心素养:尊重、合作、包容与创造,当数十个孩子的声音在指挥的手势中汇聚成和谐的整体时,他们实际上在演练一种理想的社会互动模式。

从文化传承的维度看,童声合唱团正在扮演着“文化基因”活态传承的关键角色,通过演唱改编自《诗经》的现代合唱作品,孩子们不只是记忆古老的词句,更是让传统文化在他们的呼吸与发声中获得当代生命力,一位文化学者曾感叹:“听到孩子们演唱《蒹葭》,我突然明白了什么叫做‘文化的不死’。”

山东省会大剧院童声合唱团的存在,标志着一种文化自觉——它意识到,真正的文化繁荣不仅需要宏大的建筑地标,更需要能够渗透到日常生活中的美育实践,当孩子们的声音在专业音乐厅中回响,他们不仅在塑造自己的审美人格,也在为整座城市培育文化的土壤。

每一次公开演出,当那些纯净的声音从舞台流向观众席,一种奇妙的转化正在发生:小歌手们在艺术中成长,观众们在美感中净化,城市在文化中提升,这支合唱团因而超越了单纯的艺术团体范畴,成为连接个人成长与社会发展的文化纽带。

山东省会大剧院童声合唱团的故事提醒我们:文化的高楼不仅由砖石砌成,更由一代代人的声音构筑,在那清澈的童声中,我们听见了济南的过去、现在与未来,听见了一种文明如何在年轻的心灵中寻找延续的火种,当最后一个音符在剧院的穹顶下消散,它所激起的回响,却刚刚开始在城市的文化血脉中传播开去,绵长而深远。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/25830.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《童声如泉,在山东省会大剧院的穹顶下叩响永恒》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...