2022年初,当奥密克戎变异毒株席卷全球时,中国两大直辖市——上海与天津,以截然不同的姿态站上了抗疫前线,上海,作为人口逾2400万的国际金融枢纽,面临了自武汉以来最严峻的封控考验;而天津,这座北方工业重镇,则以“快准狠”的精准防控屡次阻断传播链,两座城市的抗疫实践,如同一面棱镜,折射出超大城市在公共卫生危机中的复杂图景,也为我们提供了关于城市治理、社会韧性与未来防疫路径的深刻启示。

上海:精密机器下的压力测试

上海的疫情始于2022年3月,迅速演变为一场规模空前的遭遇战,作为中国经济的“心脏”,上海在初期尝试了精准封控策略,以最小化社会成本为目标,划定风险区域、追踪密接链条,奥密克戎的高传染性很快击穿了这套精密体系,4月,全市进入静态管理,浦东浦西相继封控,物流受阻、医疗资源挤兑等问题浮出水面。

这座城市的困境暴露了超大城市治理的天然脆弱性:高度依赖外部供应链的民生系统在中断后面临挑战,外来务工者聚集的城中村成为疫情“放大器”,而国际化人口流动带来的输入风险持续高压,但上海也展现了惊人的动员能力:数日建成方舱医院、全国医护逆行支援、社区团购自救网络迅速形成,这些举措虽伴随争议,却体现了“极限压力”下城市的自我修复本能,正如经济学家吴思康所言:“上海的战疫是一场城市韧性的压力测试,其价值不在于完美,而在于为未来积累了宝贵数据。”

天津:精准防控的“北方样本”

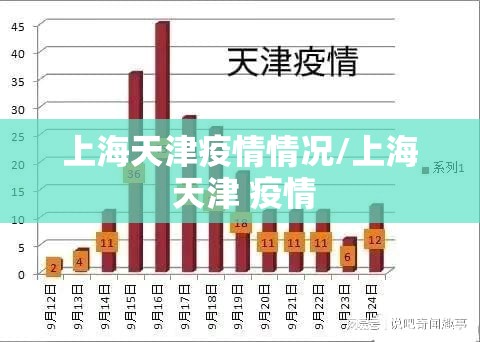

与上海相比,天津的抗疫路径显得更为“低调而高效”,作为国内首个正面迎战奥密克戎的城市,天津在2022年1月便首创了“全员核酸+重点管控”的组合拳:48小时内完成全市1400万人口筛查,精准锁定传播链;同时保持社会面基本运转,工厂生产线未停、商场限流开放,这种策略的背后,是天津作为老工业基地的独特优势:国有体系动员能力强、社区网格化管理成熟,且人口密度与流动性低于上海。

天津的经验证明,在疫情早期以“快制快”可有效避免全局封控,但其模式也存在局限性:高度依赖检测与流调资源,对基层执行能力要求极高,且难以应对多链条暴发,值得注意的是,天津在2022年秋季的疫情反弹中亦曾短暂封控,说明任何策略都需动态调整,正如天津市疾控中心专家张颖所说:“没有放之四海而皆准的方案,只有因时因地迭代的智慧。”

双城对比:治理逻辑与人文底色

上海与天津的差异,深层次反映了城市定位与治理逻辑的分野,上海作为全球化节点城市,始终在“开放”与“安全”间寻找平衡,其防疫更注重减少国际影响;而天津作为京津冀门户,则强化“底线思维”,将防控视为维护区域稳定的基石,两座城市的市民反应也折射出文化差异:上海民众在封控中积极利用数字化工具维权发声,凸显对个体权益的敏感;天津市民则更倾向于配合集体行动,延续了传统工业城市的共同体意识。

双城故事亦有其同构性:无论是上海的“全域静默”还是天津的“精准围剿”,本质上都是中国“动态清零”政策的实践探索,两者共同揭示了疫情防控的核心矛盾:在病毒变异不确定性增加的背景下,如何统筹公共卫生安全与社会经济成本?这个问题的答案,或许不在于非此即彼的选择,而在于构建更具弹性的治理体系——例如上海后期推广的“核酸采样圈+数字哨兵”,或是天津探索的“常态化核酸与应急转换机制”。

启示:迈向韧性城市的未来

上海与天津的抗疫历程,终将成为中国城市化进程中的关键一课,它们提醒我们,现代城市的脆弱性往往隐藏于其辉煌之下:高度分工的体系在危机中可能断裂,而真正的韧性源于多元化的备份能力与社区自组织活力,大城市需从三方面升级防疫架构:

其一,建设“平战结合”的基础设施,如可快速转化的体育场馆、冗余的医疗物资储备;

其二,完善数据驱动的预警系统,利用人工智能预测风险扩散路径;

其三,培育社会资本,鼓励基层社区在危机中自我协调——正如上海市民的“团购菜篮”与天津的“志愿者巡逻队”,这些微小却坚韧的网络,才是城市真正的免疫系统。

疫情终会过去,但思考不应停止,上海与天津的双城记,不仅关乎两座城市的命运,更在叩问所有追求现代化的都市:当下一场危机来临,我们是否已准备好,既守护生命的尊严,亦保有城市的温度?

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/27498.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《上海天津疫情情况/上海 天津 疫情》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...