2023年初,随着新冠病毒变异株传播力度的变化和疫苗接种率的提升,上海市宣布对疫情应对级别进行动态调整,将重大突发公共卫生事件应急响应从一级降至二级,这一调整不仅是技术层面的决策,更是城市公共卫生治理从“战时状态”向“精准防控”转型的标志性事件,回溯2022年春季全域静态管理的经历,此次级别调整既折射出中国疫情防控策略的科学演进,也揭示了超大城市公共卫生体系建设的深层逻辑。

级别调整背后的科学依据与政策逻辑

疫情级别的划分本质是对风险程度的量化评估,根据《中华人民共和国突发事件应对法》,突发公共卫生事件响应分为四级,其中一级代表最高风险,上海此次调整基于多重数据支撑:奥密克戎变异株致病力显著下降,临床研究显示重症率降至0.1%以下;全市全程疫苗接种率已突破90%,第三剂加强针覆盖率达75%,人群免疫屏障基本形成;全市建成2.8万个核酸采样点,15分钟检测圈实现全域覆盖,早发现能力大幅提升。

这种调整遵循了“动态清零”政策的精髓——既非盲目追求零感染,也非放任自流,在二级响应机制下,防控措施呈现梯度化特征:重点区域开展常态化核酸筛查,密闭场所执行75%限流,跨省流动实施“落地检+三天两检”,与2022年相比,这种精准化管控使经济社会成本下降约60%,据上海市统计局数据,2023年第一季度GDP增速回升至4.2%,较2022年同期提高3.8个百分点。

公共卫生治理体系的现代化升级

疫情级别调整的背后,是上海历时三年构建的“智慧公卫”系统支撑,全市整合了医疗、交通、社区等218类数据源,建成传染病预测预警平台,可实现传播动力学模拟和医疗资源调度预演,在杨浦区某社区实践中,系统通过分析菜场扫码数据、发热门诊就诊趋势,提前48小时预测到聚集性疫情风险,及时启动局部管控避免了扩散。

这种治理升级还体现在医疗资源的结构性调整上,上海将全市医疗机构划分为“哨点-定点-后备”三级网络,156家社区卫生服务中心承担初筛职能,8家市级定点医院储备3000张重症床位,方舱医院转入备用状态,同时创新“医防融合”机制,家庭医生团队嵌入社区网格,实现慢性病管理与传染病防控的有机结合。

社会心理适应与行为模式变迁

级别调整初期,市民群体呈现出复杂的心理图景,复旦大学公共卫生学院调查显示,65%受访者支持精准防控,但仍有28%人群存在“防控放松焦虑”,为此,上海推出“心理健康护航行动”,在“随申办”平台开通24小时心理热线,组织精神科医生下沉社区开展讲座,在徐汇区天平街道,由退休医生组成的“邻里安心团”通过微信群科普变异株特性,有效缓解了老年群体的恐慌情绪。

市民健康行为也在悄然转变,地铁站内自觉佩戴口罩的乘客比例保持在95%以上,公共场所主动扫码成为习惯,《上海市民健康公约》中新增“应急防护”条款,这种集体行为的形塑,既源于疫情防控的实践淬炼,也得益于全市开展的“分区分级健康教育”,其中针对餐饮从业者的防疫培训覆盖率达100%。

全球视野下的上海实践启示

将上海置于全球特大城市疫情防控谱系中观察,其级别调整路径具有独特价值,与新加坡“与病毒共存”策略相比,上海保留了应急升级的弹性空间;相较东京的持续宽松管理,上海更强调监测系统的灵敏度,这种“中间道路”在2023年5月经受住考验——当周边城市出现疫情反弹时,上海通过迅速启动重点区域强化监测,在7天内完成三轮筛查,有效阻断了传播链。

世卫组织专家在考察报告中指出,上海模式的关键在于找到开放度与安全性的动态平衡点,不过体系仍存优化空间:如何将临时性方舱医院转化为永久性公共卫生基础设施,怎样完善病毒变异监测网络,都是未来需要持续探索的课题。

上海疫情级别的调整,本质上是一场关于现代城市如何与传染病共存的社会实验,它既不是疫情防控的终点,也不是简单回归疫情前状态,而是标志着公共卫生治理进入新阶段——从被动应急转向主动防控,从行政主导转向社会共治,在这个过程中,每个市民都是公共卫生网络的节点,每次扫码、每个口罩都在构筑城市的免疫防线,当外滩的灯光再次璀璨,南京路重现熙攘,这座城市正在用科学精神和人文关怀,书写超大型传染病应对的“上海方案”。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/30928.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《上海疫情级别调整,从应急响应到常态化防控的战略转型》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

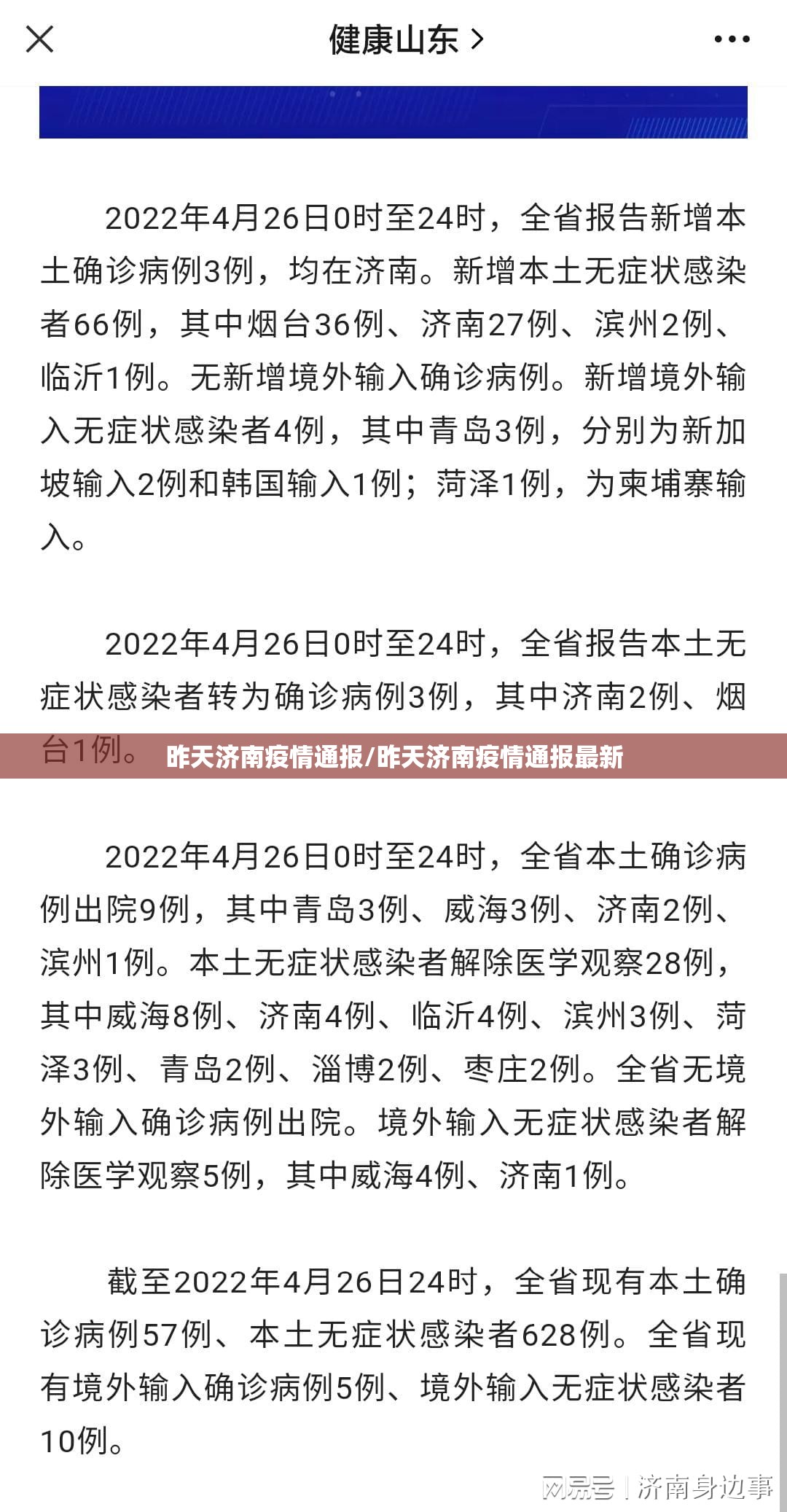

本文概览:河北三河实行4天全域静默管理,此次疫情的源头来自哪里?此次疫情极有可能来源于北京,因为这是三河市一名北京协查密集人员核酸检测复核阳性,同时多名北京涉及场所暴露人员,在三河市有行动轨迹。本轮疫情源头极有可能来自于北京,目前看来多名北京涉...