北京市海淀区一位45岁的程序员,成都市锦江区一位32岁的咖啡师,素不相识的两人在这个秋天因为新冠病毒产生了奇妙的联系,他们各自的生活轨迹通过流调报告呈现在公众面前,勾勒出两座超大城市中普通人的日常图景,也意外成为观察当代中国都市生活的独特视角。

据北京市疾控中心公布的流调信息,这位海淀区的确诊者过去一周的生活轨迹颇为规律:每日往返于上地科技园与回龙观住所之间,中间穿插着几次加班至深夜的记录,值得注意的是,他在周三晚上曾带孩子去海淀黄庄参加课外辅导,周六上午全家前往家附近的大型超市采购生活物资,这份轨迹很快在社交媒体上引发讨论,许多北京网友感叹:“这简直是北京打工人的标准模板。”

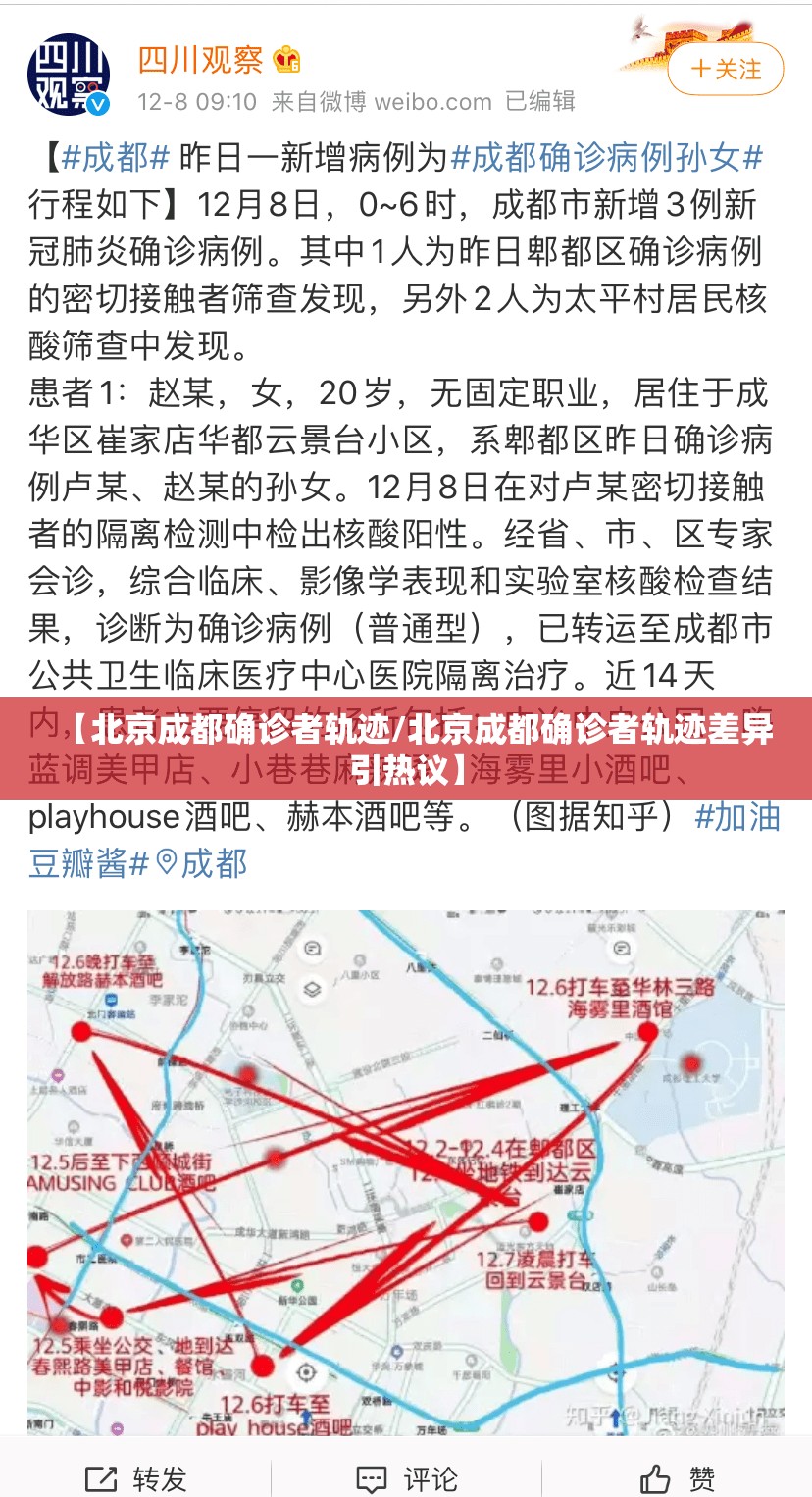

几乎同一时间,成都市公布的确诊者轨迹则呈现出截然不同的生活节奏,那位锦江区的咖啡师一周内到访过三家独立咖啡馆、两家小酒馆和一间书店,还曾前往太古里购物,周末则与朋友在人民公园的茶馆小聚,有成都网友幽默点评:“这轨迹很成都,巴适得板!”

两座城市,两种生活节奏,通过确诊者的轨迹跃然纸上,北京确诊者的轨迹映射出北方都市高效而忙碌的生活模式,长时间通勤、工作与家庭两点一线、有限的休闲娱乐;而成都确诊者的轨迹则展现出西南中心城市更为悠闲的生活气息,工作与休闲的界限更加模糊,社交活动丰富多彩。

流调报告本质上是为了疫情防控而进行的流行病学调查,却意外成为了记录普通人生活的特殊文献,在这些看似冰冷的行程记录背后,是我们每个人都熟悉的日常生活:赶地铁、加班、接送孩子、朋友小聚、超市购物,这些琐碎的日常细节构成了中国都市生活的真实面貌,也展现了普通人面对疫情时的坚韧与适应。

值得注意的是,两地网民对确诊者轨迹的反应也呈现出明显差异,北京网友更多表达对确诊者加班生活的共情:“看到凌晨下班的记录破防了”;而成都网友则更关注确诊者的休闲娱乐活动:“没想到确诊前还去了我最爱的那家小酒馆”,这种反应差异某种程度上也反映了两座城市不同的文化性格和价值取向。

疫情防控中的流调工作不仅是一项科学任务,也逐渐成为一种社会观察的窗口,通过细致还原确诊者的行动轨迹,疾控人员拼凑出病毒传播链的同时,也无意间记录了当代中国城市的日常生活图谱,这些轨迹数据若从社会科学角度分析,能够揭示出城市空间结构、居民行为模式、社会经济活动等多维信息。

流调信息的公开也引发了关于隐私保护的讨论,如何在公共卫生安全与个人隐私权之间取得平衡,成为各地政府部门需要谨慎考虑的问题,北京和成都的流调报告都采取了隐去个人信息关键部分的做法,既满足了公众知情权,又保护了确诊者的个人隐私,这种做法值得肯定。

从更宏观视角看,两地确诊者的轨迹反映了中国不同区域中心城市的发展特点,北京作为北方经济中心和科技创新高地,生活节奏快、工作压力大;成都作为西南地区经济文化中心,则更好地保持了工作与生活的平衡,这种差异既源于地域文化传统,也与城市产业结构和发展规划密切相关。

疫情终将过去,但这些流调报告记录的普通人生活轨迹,或许会成为未来社会学家研究2020年代中国都市生活的重要史料,它们真实记录了在特殊时期,普通人如何努力维持生活常态,在疫情阴影下继续工作、学习、消费和社交,展现了中国城市的韧性与活力。

当我们阅读这些流调报告时,不应只将其视为冰冷的行程记录,而应该看到背后一个个鲜活的生命个体,以及他们在特殊时期依然保持的生活热情,这才是这些确诊者轨迹给我们最珍贵的启示——无论面临什么困难,生活总是在继续,而人类适应环境和维持日常的能力远比我们想象的更加强大。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/4209.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【北京成都确诊者轨迹/北京成都确诊者轨迹差异引热议】》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...