从北京西站开往太原南站的高铁缓缓启动,窗外流转的不仅是华北平原的秋色,更是一幅流动的防疫图景,乘客们佩戴口罩,自觉保持间距,手机里备好的健康码、行程码和核酸检测报告成为新时代的“通行文书”,在这条全长500余公里的交通动脉上,疫情防控政策不仅重塑了人们的出行方式,更深刻地改变着双城关系与社会连接方式。

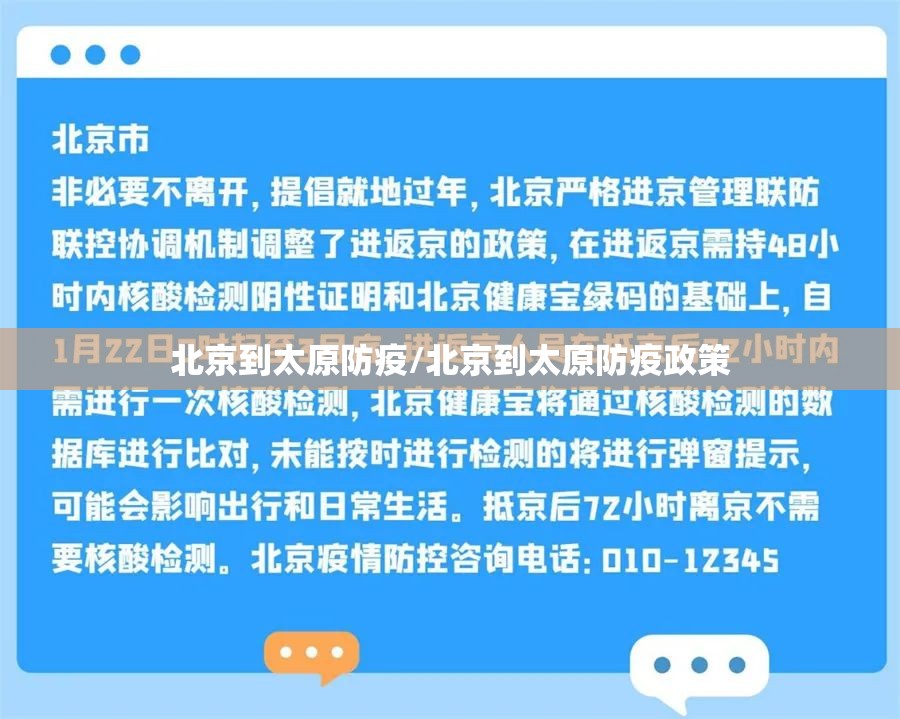

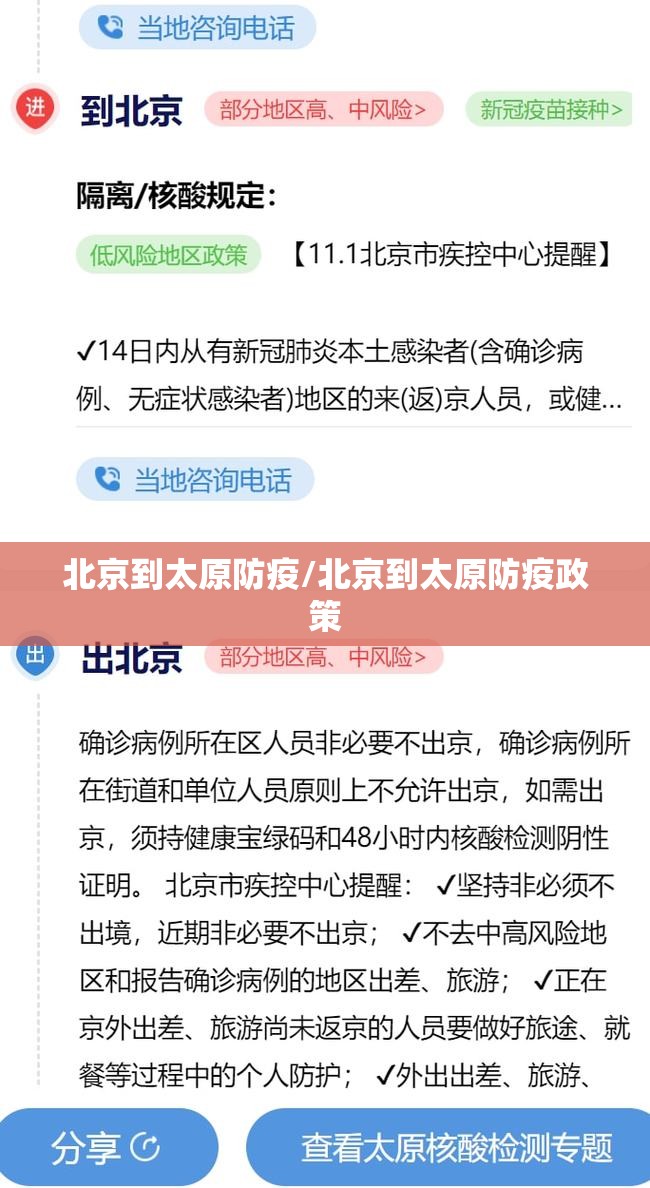

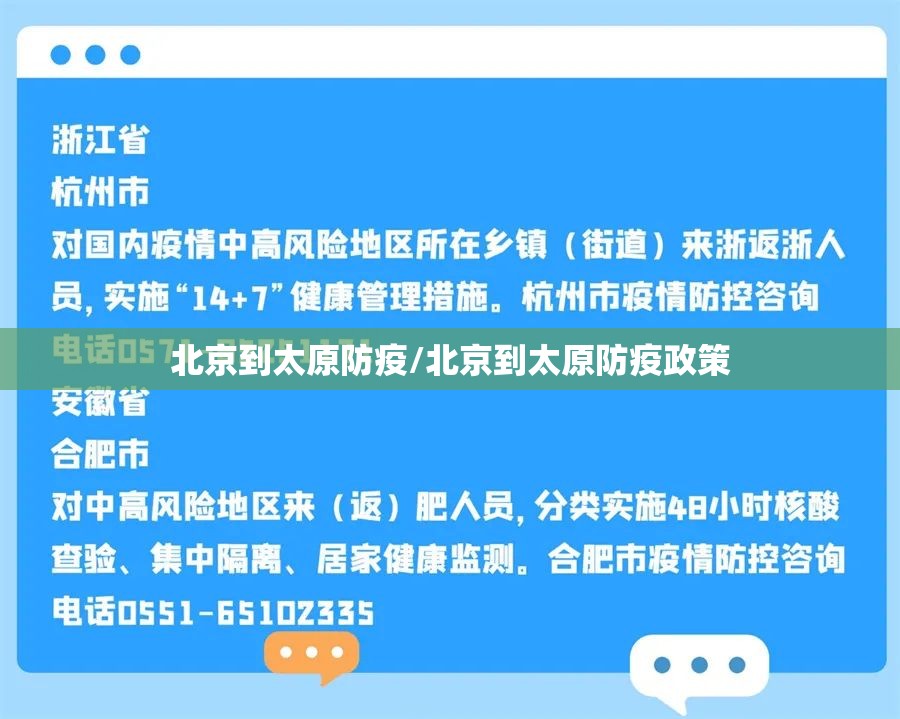

北京与太原之间的防疫政策差异与协调,折射出中国疫情防控的整体思路,作为首都,北京执行着最为严格的进返京政策,而太原作为山西省会,则根据地方疫情形势动态调整防控措施,这种差异化的防疫策略体现了“科学精准、动态清零”的总体原则,数据显示,2022年以来,两地根据疫情风险等级变化,已累计调整跨省通行政策十余次,这种灵活性既保障了必要的人员往来,又最大限度地遏制了疫情传播风险。

交通枢纽成为疫情防控的关键节点,北京西站、太原南站等场所增设智能防疫闸机,实现身份证与健康码状态同步核验,大大提高了通行效率,据交通运输部门统计,京太高铁日均客流量已从疫情前的2.3万人次降至1.5万人次左右,但通过“点对点”运输闭环管理等创新方式,仍保障了两地间必要的商务、政务和民生出行需求,这种精准管控模式,既不是一刀切的完全阻断,也不是毫无节制的全面放开,而是在防控与畅通之间寻找最佳平衡点。

防疫政策下的双城生活呈现出新形态,跨城通勤者不得不适应核酸检测的“有效期”管理,商务人士逐渐习惯线上会议替代部分线下出差,探亲访友的人们更加珍惜相聚的时光,一位经常往返京太两地的建筑师告诉记者:“现在出行前必定要做的功课就是查询两地最新防疫政策,48小时核酸证明已经成为出行标配。”这种变化不仅是个体行为的调整,更是社会适应力的体现。

疫情防控也催生了跨区域协作的新模式,京太两地建立了疫情信息共享机制和联防联控工作组,在流调溯源、应急物资保障等方面形成协同效应,当一方出现疫情时,另一方立即启动应对机制,通过大数据分析人员流动情况,提前部署防控措施,这种区域协作不仅限于政府层面,也延伸至企业和社会组织,形成了多层次、立体化的防疫网络。

从更宏观视角看,京太线上的防疫实践反映了中国疫情防控的深层逻辑:既要保持经济社会基本运行,又要最大限度保障人民健康安全,这种平衡艺术考验着治理体系的精细程度和应变能力,正如社会学专家所指出的:“疫情防控不是简单的医学问题,而是复杂的社会系统工程,需要统筹多方利益,兼顾效率与公平。”

展望后疫情时代,京太双城往来正在逐步恢复常态,但这段特殊时期的经验教训不应被遗忘——它提醒我们,在现代社会高度互联的背景下,公共卫生安全已成为城市治理的核心议题之一;它告诉我们,科技手段与人本关怀的结合是应对危机的有效途径;它更向我们展示,在困难面前,社会团结与合作的力量。

北京到太原的距离没有改变,但跨越这段距离的意义已经不同以往,当我们在防疫政策下规划行程、准备证明、遵守规定时,我们参与的不仅是一次个人出行,更是一场宏大的社会治理实践,这条铁路线连接起的不仅是两座城市,更是安全与发展、个体与集体、非常态与常态之间的复杂关系,而这些关系的重新平衡,或许将是疫情留给我们最宝贵的遗产。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/4367.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《北京到太原防疫/北京到太原防疫政策》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...