2022年11月的一个清晨,北京市疾控中心发布最新疫情防控公告,详细列出了三个高风险区和五个临时管控区域,短短千字的文本,迅速通过政务平台、媒体推送和社区公告栏传遍京城,这份看似平常的政府公告,背后折射的是一座超大型城市在公共卫生危机中的治理智慧与制度创新。

北京疫情防控政府公告从来不是简单的行政通知,而是精密设计的风险沟通机制,每份公告都严格遵循“四要素”原则:明确管控范围、具体防控要求、起止时间、责任部门,这种标准化表达避免了信息歧义,让2100万市民能够快速理解并执行相关规定,公告发布后两小时内,各街道乡镇的应急响应机制立即启动,物资保障组、核酸检测组、环境消杀组按预案各就各位——文本上的每一个字都在现实中转化为具体的防控行动。

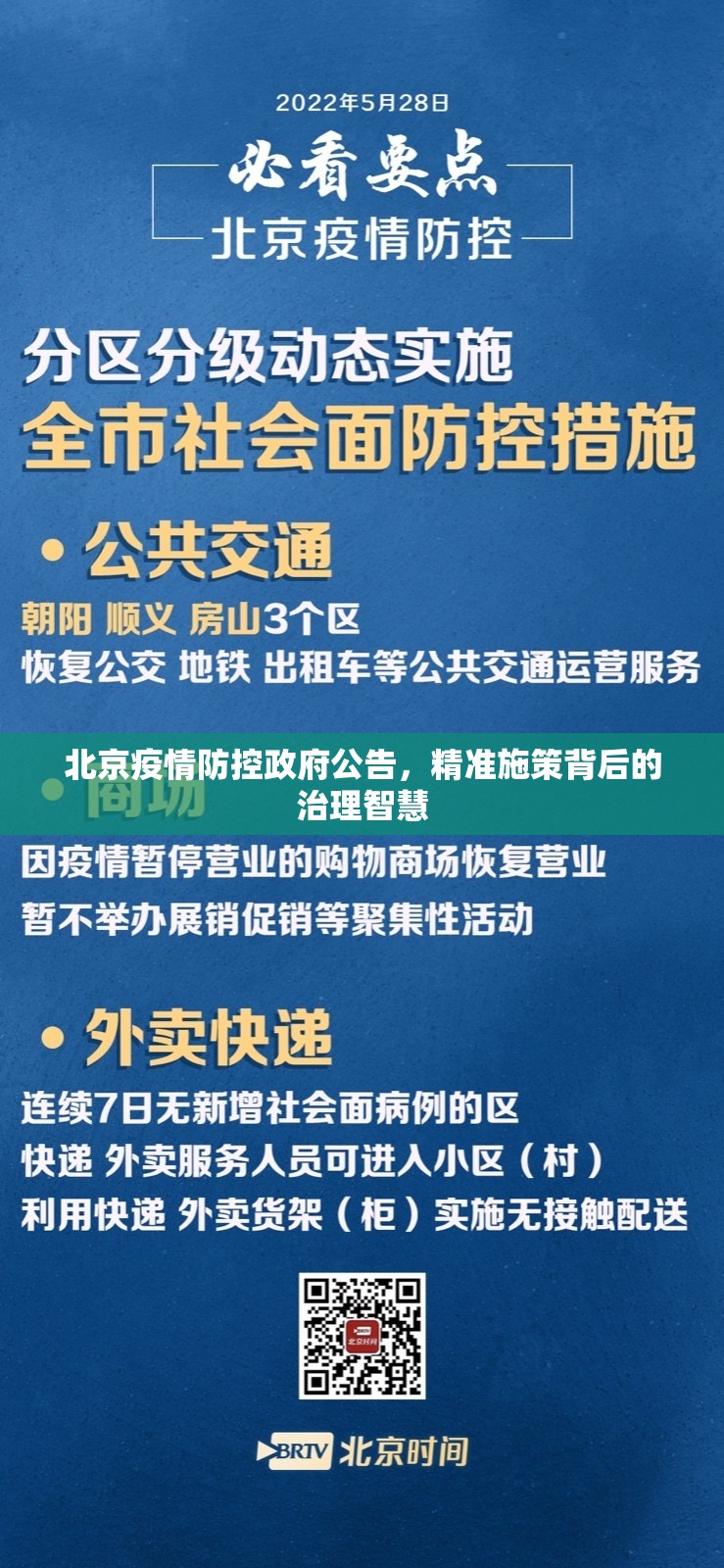

这些公告最显著的特点是体现“精准防控”理念,与早期“一刀切”的管控不同,北京创新采用“分区分类”管理策略,根据疫情传播风险等级,将区域划分为封控区、管控区、防范区,采取差异化措施,2022年4月,北京在应对奥密克戎疫情时,首次提出“朝阳群众”“海淀网友”等区域化防控概念,通过精准划定风险区域,最大程度减少了对社会经济的影响,这种精细化治理背后是大数据支撑的决策系统,疾控部门整合了核酸检测、流调溯源、场所码等多源数据,构建疫情传播预测模型,为公告发布提供科学依据。

政府公告的演变过程记录了疫情防控策略的动态调整,从最初强调“严防死守”到后来注重“统筹防控”,再到当前强调“精准防控”,表述变化反映的是防疫理念的进化,特别值得注意的是,北京在公告中逐渐增加了人文关怀条款,如明确特殊人群就医绿色通道、心理援助热线等,体现了超大城市治理的温度。

这些公告还构建了多元协同的防疫网络,每份公告不仅是政府指令,更是社会动员令,企事业单位根据公告调整办公安排,学校依公告组织线上教学,社区按照公告要求组织核酸筛查,这种高效协同背后,是北京多年来建设的“接诉即办”机制和网格化管理体系在发挥作用,公告发布后,12345热线即时启动疫情防控专线,24小时内回应市民关切,形成政策发布-执行-反馈的闭环管理。

疫情防控公告的发布机制本身也在持续优化,从最初的传统媒体发布,到现在“北京发布”新媒体矩阵同步推送,辅之以社区工作者上门告知,确保信息全覆盖,针对外籍人士,还提供多语种版本;为视障人士开发语音播报功能,体现包容性治理理念。

这些看似冰冷的行政文本,实际构建了疫情期间的社会信任体系,当市民看到公告中明确写着的“保障生活物资供应”“维护正常医疗秩序”等承诺,并亲眼见证这些承诺转化为社区里的蔬菜直通车、医院的特殊诊疗通道时,政府公信力得以强化,这种信任关系成为疫情防控的重要社会资本,提高了市民对防控措施的配合度。

北京疫情防控政府公告的价值超越疫情防控本身,为超大城市治理提供了重要范式,它展示如何通过精准的政策沟通实现社会动员,如何通过标准化操作流程确保执行效率,如何通过人性化条款体现治理温度,这些经验对未来应对各类公共卫生事件乃至城市治理都具有借鉴意义。

当未来的人们回望这段历史,这些疫情防控公告将成为重要文献,记录一座城市如何以科学精神、法治思维和人文关怀应对非凡挑战,它们不仅是疫情防控的指令集,更是现代城市治理的生动教科书,展现了中国特大城市在危机中的应对智慧和制度韧性。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/6569.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《北京疫情防控政府公告,精准施策背后的治理智慧》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...