2021年寒冬,沈阳再次被推上疫情前线,超市货架前短暂的慌乱,核酸检测点排起的长龙,手机屏幕上跳动的感染数字——这些片断构成了城市那个冬天的集体记忆,在这些表象之下,一场更为深刻的城市治理能力大考正在无声地进行,沈阳疫情不仅是一场公共卫生危机,更是透视中国超大城市治理现代化进程的棱镜,其背后折射的是技术治理的精准性与人性化张力之间的永恒博弈。

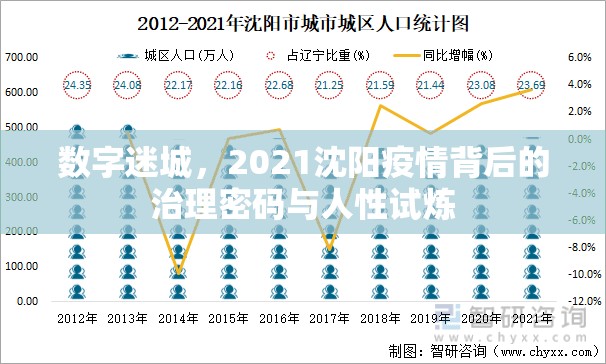

沈阳抗疫的核心武器是其智能化疫情指挥系统,这套系统整合了多源数据流:从核酸检测结果到公共交通刷卡记录,从手机信令数据到社区上报信息,当出现阳性病例,系统能够在小时内完成千人规模的初步密接判定——这种速度在2020年初是无法想象的,在皇姑区某次疫情处置中,从发现病例到划定三个风险区域仅用时5小时,管控密接者387人,次密接者超2000人,效率背后是全市近两年来持续投入的数字治理基础设施建设,包括全市物联网感知设备覆盖率达82%,社区智能门禁系统与健康码数据互通等硬核支撑。

技术的冰冷精确性遭遇了生活世界的复杂混沌,铁西区某封控小区居民在社交媒体上发出“数字精准了,我的降压药却送不进来”的呐喊,暴露出系统盲区,老年人群体中仍有12.7%无法熟练使用智能手机,外卖骑手成为维系城市运转却未被充分纳入保障体系的“隐形基础设施”,这些脆弱环节提示着纯粹技术治理的局限性。

沈阳的破题之道在于创造性地构建了“数字+网格”的双轨治理模式,在浑南区,每个网格配备“数字助理”和“人力管家”双岗位:AI系统处理数据筛查和资源调配,而社区网格员则承担起特殊需求采集、情绪安抚和最后100米配送,这种模式在沈河区某次疫情中展现成效——为独居老人配备的“一键呼叫”物理设备与数字系统对接,两周内响应特殊需求1.2万次,数据揭示,采用双轨模式的社区民众满意度达94.7%,较纯数字化管理社区高出23个百分点。

更值得深思的是危机激发的社会自适应机制,沈阳民间自发形成的“抗疫骑士联盟”,由快递员、私家车主和志愿者组成,填补了系统空白区域;线上互助文档24小时内收集求助信息超5000条,民间力量与官方系统形成奇妙互补,这种自组织行为不是对技术治理的否定,而是对其的必要补充和人性化润色。

沈阳经验昭示:未来智慧城市的治理范式必须是“有温度的技术理性”,技术系统需预留人性化接口,承认自身的不完备性;而人力网络则要善于利用技术赋能,提升响应效率,这种双向调适正在重塑城市治理的DNA——它不是简单地在技术与人性之间选择,而是寻求的高阶融合。

当疫情终成历史注脚,沈阳留下的最大遗产或许不是那套日趋完善的智能指挥系统,而是如何在数字时代构建更具韧性和人文关怀的城市治理哲学,这座城市的实践证明了:真正现代化的治理,既是科学也是艺术,既需要算法的精准,更需要理解那些无法被量化的生活褶皱,在应对危机的不确定性中培育出的这种智慧,将成为后疫情时代城市走向未来的真正核心竞争力。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/727.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《数字迷城,2021沈阳疫情背后的治理密码与人性试炼》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...