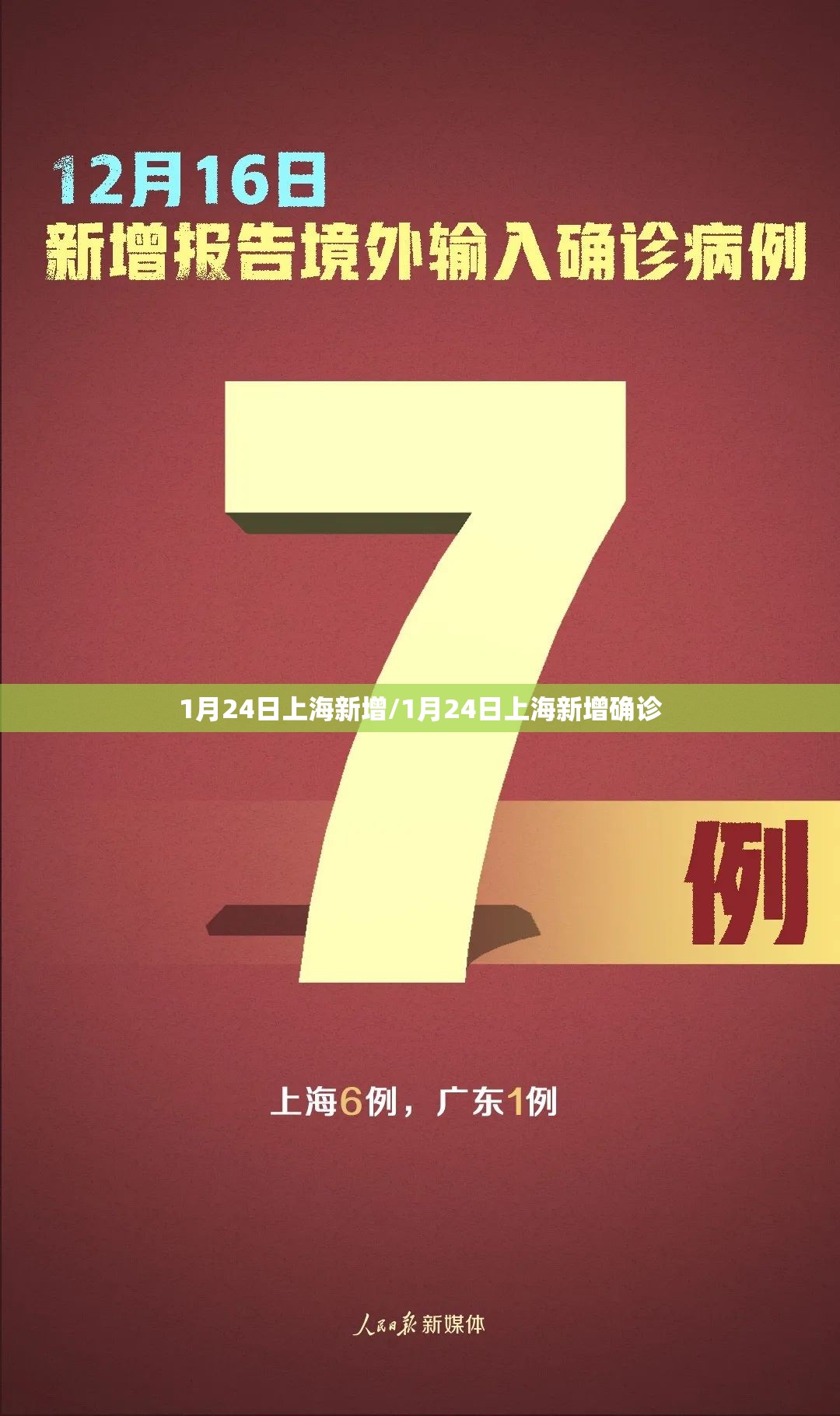

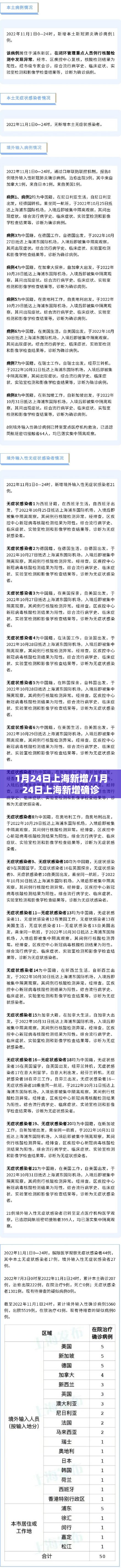

2023年1月24日,上海卫健委通报新增本土新冠肺炎确诊病例1例,这则不足百字的简报,像一枚冰冷的针尖,刺入节日喧闹的血管,外滩的霓虹依旧流转,南京路人潮依然汹涌,然而某个看不见的角落,一部庞大精密的社会机器内部,已响起只有系统自身才能侦测的细微警报,这不仅仅是一个病例的简单计数,更是撕裂日常表象的锋刃,暴露出后疫情时代城市生存的深层悖论——在数据治理的光滑表皮之下,个体命运正如风中残烛般摇曳不定。

数字天生具有催眠性魔力,它把血肉苦难蒸馏为清晰整洁的报表,将混沌现实压缩进可操作的治理单元,然而当“1”这个最小整数从统计模型跃入现实场域,便瞬间炸裂为无限沉重的生存负担,这个“1”,可能是一位为全家年夜饭张罗数日的母亲,此刻却只能在隔离病房凝视窗外清冷的烟花;可能是一个终于攒够钱回乡却再度搁浅的打工者,望着手机里孩子照片无声哽咽,现代治理将人抽象为可计算、可归类、可移动的数据点,生命的全部丰富性被榨干剔除,只剩下便于官僚系统吞咽的干燥纤维,这种“数字假体”虽维持了社会躯体的运转,却无可挽回地切断了我们对于他人痛苦的共情神经,使同情心在算法的规训下日渐萎缩。

上海这座超巨型城市,早已将防疫内化为一种无意识的身体记忆和空间语法,扫码、测温、核酸证明——这些仪式构筑起新的城市经络,然而1月24日那个微小波动,却瞬间激活了整座城市的创伤记忆,餐厅老板看着预订电话陷入死寂,掌心渗出冷汗;小区业主群里开始疯传模糊的流调截图,每一个字都敲击着敏感的神经,这揭示出表面坚固的都市秩序,实则建立在流沙之上,德国社会学家贝克所言的“风险社会”在本土找到了最鲜明的注脚:系统性风险与高度发达的文明如影随形,科技与管理在解决问题的同时,又源源不断滋生新的不确定性,城市的光鲜秩序与个体的脆弱存在,形成令人窒息的鲜明对照。

更隐蔽的统治通过“健康”这一绝对正确的名义得以实施,健康码、行程追踪、风险区划分——这些生命政治技术以呵护生命为名,却将每个人的生物性存在彻底纳入治理视域,福柯笔下的“生命权力”找到了数字时代的完美化身,个体为了获取移动的自由,不得不持续不断地生产、上报、展示自己的身体数据,从而在不知觉中完成了从公民到数据点的自我异化,1月24日那个新增病例,不仅是一个医学事件,更是一次权力的微型展演,彰显谁有权力定义正常与异常,谁有资格划分清洁与污染,谁被默许隐藏而谁必须彻底透明。

然而人类心灵绝非冰冷的数据所能穷尽,即使在最严密的数字化网格之下,依然奔流着统计无法捕捉的温热脉动,邻居放在隔离家庭门前的蔬菜,志愿者防护服后模糊的微笑,朋友圈里一句“加油,上海”——这些微小抵抗重新缝合起被数字割裂的人际纽带,证明人性的坚韧与光辉仍在算法统治的缝隙间野蛮生长,它们如同德勒兹所说的“根茎”,在板结的数字土壤下顽强延伸,寻求连接与共创的可能。

1月24日上海的那个“1”,是一声警钟,敲给沉迷于技术万能幻梦的我们,它迫使我们直视一个充满矛盾的现实:人类愈是试图用精准控制来驾驭不确定性,不确定性就愈以更精妙的方式渗透回来,真正的出路或许不在于追求绝对安全的虚妄,而在于坦诚拥抱脆弱性,承认人类存在的有限性与相互依存性,在数字治理与人性温度、效率追求与个体尊严之间寻找动态平衡,这座城市乃至所有现代文明的未来,不在于建造更高的技术壁垒,而在于培养更深厚的相濡以沫——因为真正坚不可摧的安全感,永远来自人与人之间守望相助的温暖光芒,而非数据库中那个完美无瑕的“零”。

本文来自作者[admin]投稿,不代表那么多了技术立场,如若转载,请注明出处:http://www.nmdljs.com/zuozhezhuanlan/86.html

评论列表(4条)

我是那么多了技术的签约作者"admin"!

希望本篇文章《1月24日上海新增/1月24日上海新增确诊》能对你有所帮助!

本站[那么多了技术]内容主要涵盖:

本文概览:真实记录:上海封控区1个多月后的真实感受,从失望到近乎绝望上海封控区1个多月后的真实感受:从失望到近乎绝望在经历上海自2月份新冠疫情出现,3月份逐渐严重,直至4月开始全面封城的这两个多月里,我作为封控区的一员,经历了从失望到近乎绝望,再...